東京大学の研究チームは、細胞のがん化や組織の再生に重要な働きをする「Wntシグナル」が細胞融合を制御している事を明らかにし、その制御機構が生体内でも働いている事を示した。同成果は、同大分子細胞生物学研究所 分子情報分野の秋山徹 教授、同 松浦憲 特任研究員らによるもので、「Nature Communications」(オンライン版)に掲載された。

細胞融合の研究は1957年に大阪大学の細胞生物学者である岡田善雄氏がセンダイウイルスによる細胞融合を発見したことから盛んになり、その後、細胞工学というバイオテクノロジーの一分野が形成された。細胞融合の重要な点は、融合により他の細胞の性質を獲得することができるという点で、それまで分化した体細胞が他の種類の細胞に変わることは不可能と考えられてきたものを、細胞融合を利用することで、体細胞が他の細胞に変換できることが明らかとなり、現在の人工多能性幹(iPS)細胞などへの研究につながっている。

また、生体内の細胞融合研究は、この10年間で新たに筋肉や肝臓などに遺伝的に機能障害のあるマウスに、正常な造血幹細胞を移植すると、移植細胞が筋肉や肝臓の細胞と融合して正常な機能を回復する事が示されたほか、組織に傷害を与えて炎症応答が起こると、組織の細胞と骨髄由来細胞(造血幹細胞、白血球など)の融合が大きく増える事などが判明し、これらのことから、傷害後の組織の再生における、既存の分化した細胞と骨髄由来細胞の融合の重要性が注目を集めるようになってきている。

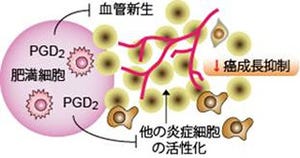

また、その一方で、炎症応答はがんの主要なリスクファクターであり、腫瘍周辺の微小環境では炎症をともなっている事が多いため、がんの発生における細胞融合の役割も注目されている。細胞融合後の分裂は染色体が不安定になり、染色体の重複や欠失などにより、がんにつながる遺伝子発現変化が生じ易くなることや、腫瘍細胞と造血幹細胞の融合により自己複製が可能で、薬剤耐性のあるがん幹細胞が生じる可能性、さらにマクロファージなどの遊走性で他の組織に適応・生着できる白血球細胞との融合により、腫瘍細胞が転移・浸潤能を持つ悪性腫瘍に変化する可能性が考えられている。

Wntシグナルは標的遺伝子の転写を促進するシグナル伝達機構で、動物胚の発生時の形態形成や様々な組織(知られているだけでも腎臓、筋肉、毛包、骨など)の傷害後の再生・修復に必須の役割を果たしている。また、そのシグナル伝達制御機構が破綻し、恒常的に活性化した状態は、大腸がんをはじめとする多くのがんの発生の原因となっている。

今回研究チームでは、Wntシグナルの新たな標的遺伝子を探索することで、胎盤における細胞融合に関連した転写因子GCM1を同定し、その制御機構の詳細を明らかにした。

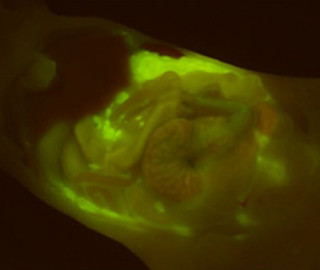

具体的には、WntシグナルはGCM1とその下流の融合誘導因子syncytinの発現を制御することで、細胞融合を制御している事を培養細胞で確認し、さらにWntシグナルをマウスの生体内で阻害すると、胎盤におけるGCM1とsyncytinの発現が抑制され、胎盤の栄養芽細胞の融合が阻害され、正常なシンシチウムが形成出来ないことを明らかにした。

これらの結果により、Wntシグナルの新しい役割が解明されたほか、良く分かっていなかった細胞融合制御機構の一端が明らかとなった。

Wntシグナルは組織の再生に必要で、その過剰な活性化はがんにつながることが分かっているが、それがどのような仕組みで起きているのかはまだ良く分かっていない。GCM1やsyncytinは胎盤以外の組織でも発現しており、syncytinは乳がんや子宮内膜がんでの発現が報告されていることから、今回明らかとなった細胞融合制御機構が他の組織でも普遍的に働いている可能性があり、組織の再生や細胞のがん化の新しい仕組みの解明につながる可能性が出てきたと研究チームでは説明している。

また、胎盤においてWntシグナルが細胞融合を制御することにより、正常なシンシチウムと絨毛の形成を規定していることが明らかになったため、胎盤絨毛の発育不全に起因する子宮内胎児発育遅延、稽留流産、子癇前症など、ヒトの妊娠異常のメカニズム解明や治療法の開発につながる事も期待されるという。