物質・材料研究機構(NIMS)は10月31日、次世代の超高密度HDDのための極薄再生ヘッドに適すると見られる「反発磁性交換結合3層磁気抵抗素子」の実証に成功したと発表した。NIMS磁性材料ユニット宝野和博ユニット長らの研究グループによる開発で、成果は米国時間10月31日付けの米応用物理学系速報誌「Applied Physics Letters」電子版に掲載された。

2011年のHDDの層出荷台数は約7億台と見積もられている。クラウドコンピューティングやデジタルテレビの普及により全世界のデジタル情報量は年率50%で増加しており、HDDの記録密度を増大させられれば、データストレージの電力消費量を大幅に低減させることができるというわけだ。現在のHDDの記録密度は700Gビット/平方インチ程度であるが、省電力のデータストレージを実現するために、2Tビット/平方インチの記録密度を達成すべく研究が世界各所で進められている。

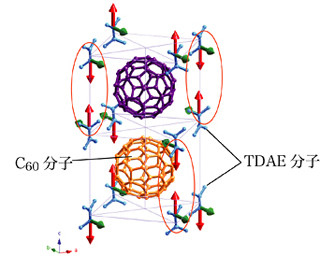

現在のHDDの再生ヘッドに利用されいているのが、「トンネル磁気抵抗(TMR)」を利用した「スピンバルブ素子」だ(画像1)。絶縁層を挟んだ2つの強磁性体薄膜の相対的な磁化の向きによってトンネル電流の流れが大きく変わるTMR素子を利用して、磁気記録媒体上のナノスケールの磁石から磁気情報を読み取っている仕組みである。

再生ヘッドの性能は、大きな磁気抵抗変化量(磁界によって変化する電気抵抗値)、素子の電気抵抗値、素子の厚さの3つが重要だ。TMRスピンバルブ素子は磁気抵抗変化量の磁気抵抗比は高いが、絶縁層を用いるために素子の電気抵抗が高く、さらに一方の磁性層の磁化を固定するために必要な反強磁性層を持つスピンバルブ構造により、素子の厚さ(膜厚)を20nm以下にできない。そのため、次世代の超高密度HDDへの適応限界に達しつつあるというわけだ。

2Tビット/平方インチの面密度を持つ次世代HDDのデータの高速再生には、素子抵抗が0.1Ω・μ平方メートルと低くなければならず、ビット分解能を高めるためには素子膜圧が20nmル以下の極薄である必要がある。

2つの強磁性層間に絶縁体障壁層を挟む現行のTMR素子に代わり、すべてが金属の薄膜からなる「電流膜面垂直型巨大磁気抵抗」(CPP-GMR)を用いると、低素子抵抗は容易に達成させられるが、強磁性体にコバルトや鉄合金などの従来の強磁性材料を用いた場合、得られる磁気抵抗変化量は再生ヘッドとしては不十分な値であった。

しかし、ここ数年でCPP-GMRスピンバルブの強磁性体に高スピン分極材料である「ホイスラー合金」を用いることで、従来材料と比較して数倍高い抵抗変化量が報告されるようになってきたのである。だが、再生ヘッドに多層膜を必要とするスピンバルブ構造を用いる限り、20nm以下の極薄素子の実現は難しい。

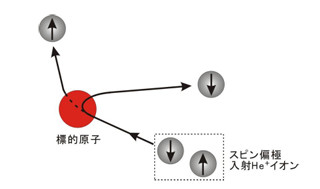

そこで、スピンバルブに替わる高分解能再生ヘッドの構造として、強磁性体/非磁性体/強磁性体の3層膜のみからなる再生ヘッドが提案されている。この3層構造の再生ヘッドの動作には、2つの強磁性体層間に反強磁性的な交換結合が働いていることが必要だ(画像2)。

|

|

|

画像2。3層磁気抵抗ヘッドの模式図。軟磁性シールドは省略して描かれている。右は3層磁気抵抗ヘッドによる再生の原理。2つの強磁性層の磁化が、磁気ビットからの漏洩磁界に応じてハサミの刃のように回転して抵抗変化を得る |

このような反強磁性層間交換結合はコバルト/銅/コバルト3層膜などで観測されていたが、スピン分極率の高いホイスラー合金層間の反強磁性層間交換結合は報告されておらず、そのため高い磁気抵抗値を示す直面電流型の3層膜ヘッドは実現されていなかった。

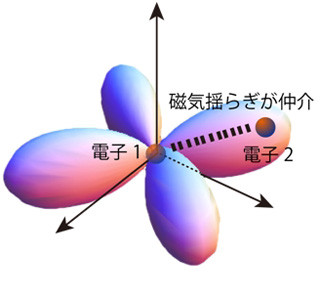

研究グループでは数年前より強磁性体にホイスラー合金を用いたCPP-GMRスピンバルブ素子の研究を行ってきた。その一例として、「Co2Fe(X0.5Y0.5)(X、Y=A1、Si、Ga、Ge)」の組成を持つホイスラー合金と銀の中間層からなるスピンバルブ素子において、当時世界最高の磁気抵抗変化量ならびに磁気抵抗比を報告している。

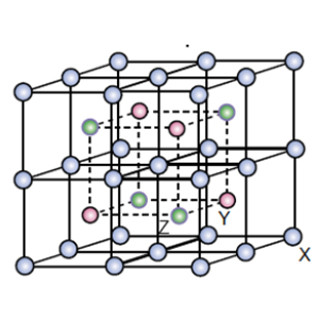

今回、Co2Fe(Al0.5Si0.5)ホイスラー合金の4nmの薄膜を2nmの厚さの銀薄膜を介して積層した3層膜を作製し、その磁化特性を評価したところ、薄膜試料に対する熱処理プロセスの最適化により、ホイスラー合金層間に反強磁性交換結合が発現することを見出した(画像3・左)。

さらに、反強磁性結合したCo2Fe(Al0.5Si0.5)ホイスラー合金層(4nm)/銀中間層(2nm)/Co2Fe(Al0.5Si0.5)(4nm)の3層膜を微細加工することにより、反強磁性的に層間交換結合した3層磁気抵抗素子の作製に成功した。

画像3の右に示す磁気抵抗曲線は、両方の強磁性層の磁化が回転していることを示しており、外部磁界に対し抵抗値が連続的に変化する特性は、再生ヘッドとして必要とされるものだ。3層膜の厚さは10nmルと、従来のスピンバルブ構造の膜厚の半分以下であり、2Tビット/平方インチの記録密度に対応できるサイズになっている。

また、磁気抵抗変化量ΔRAは室温で4.5mΩ・μ平方メートルであり、これは磁気抵抗比で24%に相当し、従来材料を用いた3層膜素子の4倍の値である。さらに、熱処理による反強磁性層間交換結合の発現は、ホイスラー合金層の化学規則度の向上によるスピン分極率の上昇と関連していると考えられ、そのメカニズムは学術的にも意義深いとされた。

今回の成果により、大きな磁気抵抗変化量、低い素子抵抗、薄い素子膜厚という3要素を満たした面直電流型3層磁気抵抗素子が、反強磁性層間結合したホイスラー合金CPP-GMR素子によって実現可能であることが示された。

実用化のためには、今後さらなる磁気抵抗変化量の増大、安価な基板上への素子の作製、ノイズ評価など再生ヘッドとしての特性を評価していく必要がある。しかし、このような10nmという極薄厚3層磁気抵抗素子を用いた再生ヘッドが実用化されれば、データストレージにおける消費電力の低減に貢献しうると期待されている。