東北大学などによる研究グループは、光の照射により酸化物中の電子のスピンの大きさが変化する"スピン転移"と呼ばれる現象が高速に起き、"スピンの塊り"ができることを、理論計算シミュレーションにより示したことを発表した。同成果は、東北大学大学院理学研究科の石原純夫准教授、東北大学大学院の金森悠元大学院生、ならびに仙台高等専門学校の松枝宏明准教授らによるもので、米国物理学会誌「Physical Review Letters」(オンライン版)に公開された。

スピントロニクスの実用化あたっては、外部からスピンをいかに高速にかつ効率よくコントロールすることができるかがカギとなってくる。光はその強度や周波数、偏光を比較的容易に変化させることができるため、近年の高速光学技術の発展に伴いスピンを高速にコントロールできる手段として注目を集めるようになってきた。例えば、光によりスピンを変化させる例としてはスピンクロスオーバー錯体とよばれる金属錯体が良く知られている。浮世絵の青色顔料として用いられるプルシアン・ブルー(ベロ藍)の仲間が有名で、特定の光を当てることでこの物質に含まれる金属イオンがスピンのない状態からある状態へと変化(スピン転移)を起こすというものだが、この現象でスピンのある状態が全体に広がるには格子の弾性的な力が必要なためその応答速度に限りがあり、より高速な応答を期待できる別の機構のスピン転移現象が望まれていた。

研究ではコバルト・イオンを含む酸化物において、光によるスピン転移の機構を明らかにし、これが従来のスピン転移現象より高速な応答となることを理論シミュレーションにより示した。つまり、磁石ではないものに光を当てることで、どのようにして、そしてどのくらい速く磁石となるのかを大規模数値計算用クラスタ型計算機を用いて解析したというものとなっている。

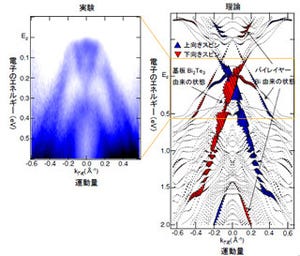

研究の対象となるコバルト酸化物RBaCo2O6-(Rは希土類金属イオン)に極短時間のパルスレーザー光を照射するポンプ・プローブ分光実験は、東京工業大学大学院理工学研究科・腰原伸也教授のグループの沖本准教授らにより行われ、そこでは光の照射後150fsで光の反射率が変化すること、そしてこれが温度の上昇による反射率の変化と異なることが示された。

|

|

|

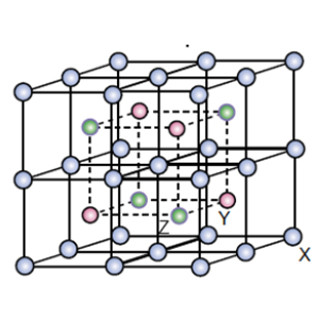

図2 3価コバルト・イオンにおける低スピン状態と高スピン状態。矢印は電子の向きを表す。低スピン状態では上向きスピン電子と下向きスピン電子が同数存在し、全体でスピンのない状態(スピンの大きさS=0)となる。高スピン状態では上向スピンの電子数が多いため、イオン全体で大きなスピン(S=2)を示す |

これらの結果を元にした理論シミュレーションを行ったところ、こうした超高速応答は以下のようなプロセスで起きるスピン転移であることが判明したという。

- 光をあてる前の状態は、コバルト・イオンがスピンをもたない低スピン状態と呼ばれる電気を通さない絶縁体だが、光を当てるといくつもの電子と正孔が作られ、それらが物質の中を動き回り同じ向きのスピンをもつ電子と正孔が出会うことで、コバルト・イオンが大きなスピンをもつ高スピン状態となる。このプロセスは電子と正孔の運動が原因となっているため、およそ100fsという極短時間で生じる。

- このようにしてできた高スピン状態は、ほかの正孔と強く結合してできる"スピンの塊り"(束縛状態)を作ることで、その後も比較的安定した状態として維持される。また、このスピンの塊りは、実験で観測されたように光反射率に特徴的な変化を引き起こすことが示された。

|

|

|

図3 シミュレーョンにより得られた、低スピン状態に光を照射し後にできる高スピン状態の空間分布経過。tは光を当てた後の経過時間でt=50はおよそ100fsに相当する。青い箇所が高スピンが生じた部分を表わす |

今回の研究成果は、こうした光の照射により高速に"スピンの塊り"ができることを説明し、室温付近で起きる超高速な光応答の実験を再現することに成功したものであり、ここで示された機構は、今回のコバルト酸化物のみならず、鉄の酸化物や有機化合物などの広い範囲の物質において実現可能であることから、研究グループでは今後、理論計算で示された方針をもとに、より高速にスピン転移を起こす物質の探索や設計が進むことが期待できるとしている。

また、今回の現象を超高速スピンスイッチなどのデバイスとして応用するためには、より少ない光で転移を起こすために効率を増大させたり、もとの状態に戻る緩和過程をより詳しく調べる必要があることから、今回の結果をもとにさらなる指導原理を追求することで、これらの点を実証する予定だとしている。