理化学研究所(理研)は、理研放射光科学総合研究センター 宮野構造生物物理研究室の齊野廣道特別研究員、吾郷日出夫専任研究員と、米国のハーバード大学ブリガム婦人病院の金岡禧秀助教授、K. Frank Austen教授らによる研究グループが、気管支喘息や花粉症の原因となる物質「システイニルロイコトリエン(Cys-LT)」を体内で産生する膜タンパク質「ロイコトリエンC4合成酵素(LTC4S)」の2つのアルギニン残基が協調して酵素機能を発揮することを発見した。

生体防御の一環として働く炎症反応や免疫反応では、免疫系細胞である肥満細胞が重要な役割を担っている。肥満細胞が異物を認識すると、システイニルロイコトリエン(Cys-LT)を含むさまざまな情報伝達物質を放出するが、細胞から放出されたCys-LTは、周辺の細胞の表面にある特異的な受容体タンパク質に結合して、平滑筋の収縮、粘液の分泌促進、毛細血管の透過性亢進などを誘導し、異物の排除に重要な炎症反応や免疫反応を開始させる。

例えば風邪を引いた時の鼻水・鼻づまりなどは、このような生体防御反応の表れの一方、過剰な生体防御反応は、逆に命を危険にさらす場合があり、蜂に刺された時に、呼吸不全や血圧低下が起こるアナフィラキシーショックなどが典型的な例となる。また、Cys-LTの受容体タンパク質への結合を妨げる薬剤が、花粉症や気管支喘息の治療で有効であることが示すように、Cys-LTは、花粉症や気管支喘息の症状の発症に関わっている。

Cys-LT代謝に関わるタンパク質の構造と機能の研究は、花粉症や気管支喘息発作を含めた生体防御反応を原子レベルで理解し、制御する方法の研究に不可欠。生体内でCys-LT産生の鍵となるタンパク質は、LTC4Sと呼ばれる膜タンパク質で、LTC4Sは、脂肪酸の一種であるロイコトリエンA4(LTA4)に、生体内の還元物質であるグルタチオン(GSH)を結合してLTC4を合成する。

Cys-LTは、このLTC4と、細胞外のペプチド分解酵素によってLTC4から作られるLTD4とLTE4の総称で、これは、LTC4、LTD4、LTE4のいずれも、分子内にGSH由来のシステイン残基を含むためである。同研究グループは2007年に、LTC4Sの結晶構造解析に成功し、2つのLTC4S分子の間に作られるV字型の空間が、LTC4合成の活性部位であることなどを明らかにしていたが、GSHとLTA4の結合を促進するアミノ酸残基を確定するには至っていなかった。

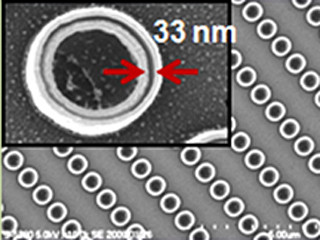

今回、LTC4Sの活性部位の構造をより精密に検討するため、大型放射光施設SPring-8の理研構造ゲノムビームライン(BL26B2)と理研構造生物学IIビームライン(BL44B2:現在は理研物質科学ビームラインに改称)を用いて、LTC4Sの結晶構造を分解能1.9Åの精度で決定した。なお、1.9Å分解能は、ヒト由来膜タンパク質の結晶構造解析の精度として、現在の世界最高水準にあるという。

また、精度良く決定したLTC4Sの結晶構造の検討から、活性部位を挟んで、その両側に存在する2つのアルギニン残基が、LTA4とGSHの反応性を高める触媒残基として機能する反応機構が予想され、これを検証するため、活性部位周辺のアルギニン残基を他のアミノ酸残基に置換した変異体LTC4Sの生化学実験を実施した。

結晶構造解析の結果、150個のアミノ酸からできているLTC4S中の、31番目と104番目のアルギニン残基が、それぞれLTA4とGSHに作用し、LTA4とGSHの間の結合形成を促進している反応機構が予想された。LTA4とGSHの間に結合を作るためには、マイナスの電荷を帯びて反応性が高まったGSHの硫黄(S)が、LTA4のエポキシ基が結合した炭素(C)を、定められた方向から立体特異的に攻撃することが必要である。

通常生体内のGSHのSは、水素(H)を1つ持ち、電気的に中性であるため反応性が低く、エポキシ基を攻撃することができないが、LTC4Sの結晶構造解析結果は、104番目のアルギニン残基(Arg104)とGSHの硫黄の間の距離が3.2Åで、アルギニン残基がSからH+を奪い、GSHのSがマイナスの電荷を帯びることで、反応を促進している可能性を示したものとなった。

研究グループでは、同可能性検証のため、Arg104を、H+を奪う能力が無いアラニン残基やグルタミン残基で置換した変異体LTC4Sを作り、その酵素活性を測定した。

その結果、生体内の環境に近い中性の水溶液中では、変異体LTC4Sの酵素活性は天然型LTC4Sの酵素活性の2%程度と、弱い活性しか示さないことが判明したという。

これは、Arg104が、GSHからH+を奪い反応を促進する「塩基触媒残基」であることを示している、活性化したGSHのSの攻撃に伴って、LTA4のエポキシ基は次第にマイナスの電荷を帯び、そのままでは反応が妨げられてしまうこととなる。

結晶構造を使ったLTA4結合モデルの観察から、31番目のアルギニン残基(Arg31)が、H+をエポキシ基に与え、反応の進行に伴ってエポキシ基が帯びるマイナスの電荷を中和することで、反応を促進している可能性を推察することができたことから、これを検証するため、Arg31をほかのアミノ酸残基で置換した変異体LTC4Sを作り、その酵素活性を測定した。

H+をエポキシ基に与える能力が無く、エポキシ基のマイナスの電荷を中和できないアラニン残基、グルタミン酸残基、ロイシン残基に置換した変異体LTC4Sの酵素活性は、Arg31を持つ天然型LTC4Sの酵素活性の数%程度と弱くなった一方、部分的に中和できるグルタミン残基に置換した変異体LTC4Sでは、天然型LTC4Sの30%ほどの酵素活性を維持していた。

これにより、Arg31の位置にあるアミノ酸残基が、エポキシ基のマイナスの電荷を中和することができる場合は、LTC4を効率良く合成できることが判明した。この結果は、Arg31がH+をエポキシ基に与え、エポキシ基が帯びるマイナス荷電を中和して、反応を促進する「酸触媒残基」であることを示している。

これらの結果により、LTC4Sの2つのアルギニン残基が、一方はGSH専用の塩基触媒残基として、もう一方はLTA4専用の酸触媒残基として、協調して機能するLTC4産生の触媒残基であることが判明したという。

今回、研究グループは今回、LTC4Sのアミノ酸残基を明らかにしたが、LTC4Sの酵素としての機能の全貌を理解するためには、さらなる研究が必要としている。例えば、現在解析できているGSHを結合したLTC4Sの結晶構造では、GSHはLTC4Sの活性部位の奥深くに埋め込まれているため、そのままの構造では、合成したLTC4がLTC

今回の研究で、複雑なCys-LT産生の全貌理解に一歩踏み込めたが、研究グループでは今後さらに、Cys-LTが関与する花粉症や気管支喘息発作を含めた生体防御反応の理解を進めていくことが、これを制御する創薬の研究へとつながるものとの期待を寄せている。