物質・材料研究機構(NIMS)、大阪大学ならびに東京大学らの研究グループは12月24日、従来の100万分の1の消費電力で、演算も記憶も行うことが可能な新しいトランジスタ「アトムトランジスタ」の開発に成功したことを発表した。

研究グループでは、以前から原子の移動を制御したデバイス「原子スイッチ」の研究開発を進めていたが、この研究過程において少ない原子の移動によりオン/オフ動作を実現できることを発見。絶縁体中を少ない原子を移動させることで消費電力を低減することが可能となり、原子として金属を用いれば、演算素子に要求される高いオン/オフ比も実現できるというアイディアを考案。同アイディアを実現すべく研究を進め、今回、電圧の大きさによって、演算素子に要求される揮発性動作と記憶素子に要求される不揮発性動作を1つの素子で選択的に実現できることを解明した。

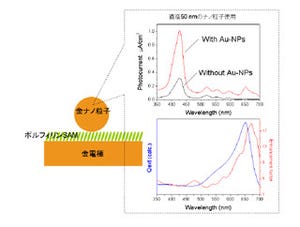

今回開発されたアトムトランジスタは、用いる電圧領域によって、1つのアトムトランジスタでオンオフを繰り返すことが可能であり、演算素子としても、状態を保持する記憶素子としても動作できる。演算素子動作と記憶素子動作の電圧比は、およそ1:2となっている。

また、記憶素子動作時の消費電力は従来素子の100万分の1を実現。演算素子動作時の消費電力も、半導体トランジスタの100分の1に低減させることが可能となったほか、記憶素子動作時のオン/オフ比が8桁と従来素子の1桁と比べて大きく、演算素子動作時のオン/オフ比も、半導体トランジスタと同等の6桁を実現している。

さらに、構造が簡単であり、現在の半導体素子製造と互換性のある材料、ならびにプロセスで作製可能という製造面でのメリットもあるという。

|

|

|

アトムトランジスタの動作結果。(a)は演算素子として連続動作している時のソース-ドレイン電極間に流れる電流。(b)は演算素子として動作する電圧領域と記憶素子として動作する電圧領域(赤がスイッチオン動作に要した電圧。青がスイッチオフに要した電圧) |

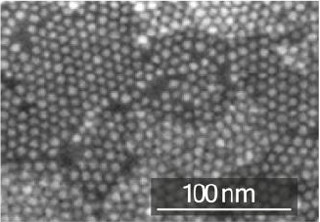

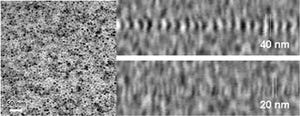

なお、アトムトランジスタの開発においては、絶縁体中における金属原子の濃度が臨界点を超えると、絶縁体から金属状態に変化するという発見のほか、金属状態には、電圧オフで絶縁体に戻る揮発的な状態と、電圧をオフにしても金属状態を保持する不揮発的な状態の2種類があるということ、揮発的な状態は、金属原子が均一に分布している状態であり、不揮発的な状態は、原子がナノスケールの塊を形成している状態であるということ、およびゲート電圧によって、電流経路となるソース・ドレイン電極近傍でのみこれらの現象を実現できるということの発見に基づいて行われた。

不揮発ロジック回路では、演算結果に応じて回路の再構成が実行される必要があるが、アトムトランジスタでは、演算素子動作と記憶素子動作の電圧比が約1:2と明確な動作切り分けが可能であり、誤動作を起こす心配は低いという。また、高いオン/オフ比を示すことから演算回路の中枢の変更にも対応できるため、より柔軟で高 度なコンピュータ回路の構築が可能になると研究グループでは説明しており、単一の小規模回路で複数の機能を実行することが可能になり、たとえば、腕時計のサイズで、PCや携帯電話などの日常生活に必要な機能のすべてを実現できる可能性もあるとしている。

なお、元々研究グループでは、原子の移動を制御する素子として、2端子型の「原子スイッチ」の研究を進めてきており、企業などとの共同研究の結果、"原子スイッチ"は技術的にはすで実用化の域にあり、今回試作されたアトムトランジスタも、1万回の連続動作などにすでに成功しており、"原子スイッチ"同様、早期の実用化を目指して、企業などとの連携を含めた研究開発を進めていくとしている。