マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究チームは、太陽光発電などで得た電気を利用して、メタンガスをメタノール(液体)の誘導体に変換する新手法を開発した。この方法によって、遠隔地でのメタン変換が低コストで可能になる可能性があるという。研究論文は、「ACS Central Science」に掲載された。

油井などで発生するメタンガスは、多くの場合、燃焼処理によって二酸化炭素に変えてから大気中に放出されている。これはメタンガスの温暖化係数が二酸化炭素よりもさらに高いためである。油井で燃焼処理されるメタンガスの量は年間約1500億m3といわれ、そこから発生する二酸化炭素は約4億トンに上るとされる。

メタンガスは天然ガスの主成分であり、これを捕捉して発電に利用したり、有用な化学物質に変換したりする技術自体は以前から存在している。にもかかわらず、そうした処理を行わずに燃やして廃棄されることが多い理由は、単純にコストの問題であると研究チームは指摘している。

たいていの場合、石油を得るための油井は遠隔地にある。そこで発生する大量のメタンガスは副産物でしかなく、これを有効利用するために必要なメタンガスの冷却・圧縮設備や輸送用パイプラインなどにコストをかけるだけの経済的メリットがないというのが現状であるという。

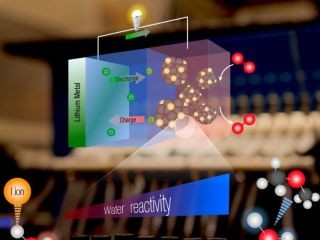

既存の工業プロセスでメタンガスを液体の中間物に変換するには、金属触媒を用いた高温処理と大型の投資を要する大規模施設が必要とされる。これに対して、研究チームが今回開発したのは、低温の電気化学プロセスによってメタン変換用の触媒を継続的に供給することができる技術である。この技術を既存の油井に比較的低コストで、かつ後付けで導入することも可能だと研究チームは主張している。

低温でのメタン変換にとって理想的な触媒としては、白金やパラジウムなどの高原子価金属イオンを使った分子触媒が考えられる。メタンは化学的に不活性であり、触媒には電子と結合しやすい性質が必要とされるので、こうした高原子価金属が利用されるのである。

これらの触媒はメタンの反応促進に使われる前後で高原子価から低原子価に変わる。そこでいったん低原子価になったものについては、酸化(電子を失うプロセス)を通して再び高原子価に戻すことによって、触媒活性を取り戻させる必要がある。

このときに問題となるのが、酸化プロセスをどのように進めるかということで、いちばん簡単そうなのが酸素または何らかの酸化物を化学的酸化剤とする方法であるが、これは触媒の酸化還元電位の高さが酸化剤の比較的遅い反応速度(ターンオーバー頻度10/h程度)とかみ合わないといった理由からあまり上手くいっていなかった。

そこで研究チームは、別の方法での酸化プロセスを検討し、目をつけたのが電流を利用した電気化学的方法であった。メタンの変換反応にはパラジウム触媒を用いる。触媒反応によって三価から二価に減ったパラジウムイオンを、電気化学的な経路で電子を奪うプロセスによって三価に戻して再び触媒反応に利用する。これを繰り返すことで、メタンガスを硫酸水素メチル(CH3OSO3H)とメタンスルホン酸(CH3SO3H)に速やかに変換できることを実証した。

今回の方法における触媒のターンオーバー頻度は、140℃で2300/hに達したと報告されており、これまでに非電気化学的方法によるメタンの変換反応で報告されているターンオーバー頻度の最高値よりも20倍以上早く反応が進んだことになる。電気化学的プロセスは太陽電池などから作り出した電流を利用できるので、遠隔地の油井などでも低温・低コストでのメタン変換と有効利用ができるようになる可能性があるとしている。