東京大学(東大)および理化学研究所(理研)は9月26日、質量ゼロの粒子である「ワイル粒子」を反強磁性体マンガン化合物(Mn3Sn)の内部で実験的に発見し、強磁性体や反強磁性体とは異なる新たな磁性体「ワイル磁性体」を見出したと発表した。

同成果は、東京大学 物性研究所の黒田健太 助教、冨田崇弘 研究員、近藤猛 准教授、中辻知 教授を中心とする研究グループが、理研 創発物性科学研究センターの有田亮太郎チームリーダーらの協力を得て達成したもの。詳細は、「Nature Materials」に掲載された。

ワイル粒子は1929年に独物理学者ヘルマン・ワイル氏が提唱した粒子で、2015年に半金属物質のTaAsから発見され、以降、素粒子物理などの基礎科学に関する研究分野だけでなく、物質にも存在し、その特殊な量子力学的性質をデバイス開発に利用することができることから、世界中で研究が進められるようになってきている。

物質中のワイル粒子は、磁気ワイル粒子と非磁性ワイル粒子の2つの種類があることが知られており、TaAs中から非磁性ワイル粒子の存在が実証されたものの、外部磁場で制御が可能となる磁気ワイル粒子はデバイス応用に必要不可欠となるが、いまだに発見に成功した例は報告されていなかった。

今回、研究グループは、反強磁性体であるMnとSnの合金であるMn3Sn中で、自発的に発生した磁場により創出された磁気ワイル粒子を発見。これまで、同合金で巨大な磁気輸送現象や熱電効果が観測されてきたが、その起源はわかっていなかったが、今回の磁気ワイル粒子の発見により、ワイル粒子の創る巨大な仮想磁場がその発現機構に重要な役割を担っていることが判明したとする。

|

|

|

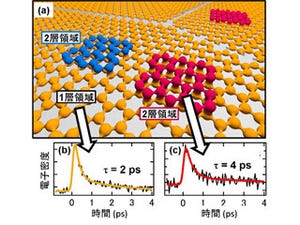

反強磁性体Mn3Snの結晶構造と磁気構造。(a)は、z=0面とz=1/2面の二層を持つカゴメ格子構造と呼ばれる三角形ベースの結晶構造。(b)は、磁場B//[2110]にかけた場合の逆120度構造と呼ばれるMnスピンの磁気構造の様子。(c)は、磁場B//[01-10]にかけた場合の逆120度構造を持つ磁気構造の様子 (出所:JST Webサイト) |

また、今回の発見は同合金が外部磁場による制御で質量ゼロの磁気ワイル粒子を自在に操作できる新しい磁性体「ワイル磁性体」であることを示したもので、ワイル磁性体に地磁気の20倍程度(10mT)の磁場を与えるだけで、磁気ワイル粒子が作り出す100~1000Tに匹敵する巨大な磁場(仮想磁場を実空間の磁場に換算した場合)を制御可能であることが示されたという。

|

|

|

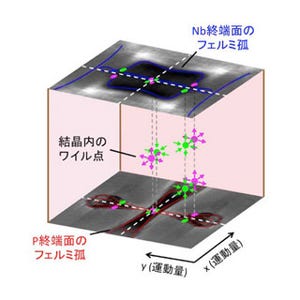

ワイル粒子のエネルギーと運動量の関係の模式図。ワイル粒子はカイラリティの異なる対が同時に形成され、それぞれの交点(ワイル点)で仮想磁場(緑矢印)が発生して電子の運動に影響を与える (出所:JST Webサイト) |

今回の成果について研究グループは、同ワイル磁性体は、室温で小さな外部磁場を与えることでワイル粒子を制御できるため、多くの実用材料への応用が可能と考えられるとするほか、さまざまな創発的電磁気学的現象が室温で見出されることが期待できるようになると説明している。また、今回実証された磁気ワイル粒子の存在は、同物質が示す巨大な磁気輸送効果、特に熱電効果の発現機構の解明に大きな前進をもたらすものであるとしており、ワイル粒子が誘発するこの巨大な輸送現象を利用することで、ワイル磁性体を利用したエネルギーハーヴェスティングの技術創出につながることも期待されるようになるとし、今までにない磁気メモリや熱電技術開発に関する革新的な進展や、次世代デバイスの開発への進展が期待されるとするほか、研究グループでは、今後、ワイル磁性体を舞台として、これまでになかった電子相関とトポロジーが融合した輸送現象に基づく新機能を提案していく予定だとしている。