京都府立医科大学(京都府立医大)は9月5日、アルツハイマー病患者の脳に特異的に蓄積するリン酸化タウタンパク(p-tau)を、ヒトの血液中で特異的に定量できる超高感度定量系を開発したと発表した。

同成果は、京都府立医科大学分子脳病態解析学 徳田隆彦教授、京都府立医科大学在宅チーム医療推進学(神経内科学併任) 建部陽嗣特任助教らの研究グループによるもので、9月4日付けの国際科学誌「Molecular Neurodegeneration」に掲載された。

これまでのアルツハイマー病研究により、アルツハイマー病診断の脳脊髄液バイオマーカー、とくにコア・バイオマーカーと呼ばれる髄液Aβ42(アミロイドβタンパク)、t-tau(総タウタンパク)、p-tau(リン酸化タウタンパク)の有用性が確立されている。

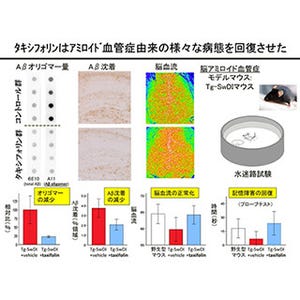

特に、p-tauはアルツハイマー病患者脳に特異的に蓄積する病的タンパク質であり、また認知症発症の10年以上前から蓄積しはじめるAβ42とは異なり、より認知症の発症が近づいてきた時期から脳に蓄積し始め、その大脳内での広がりが認知症の発症とダイレクトに関連していることがわかっている。しかしながら、p-tauは髄液中では定量可能であるが、血液中には極微量しか存在しないために、これまではその定量ができなかった。

今回、同研究グループは、米Quanterixの超高感度デジタルアッセイ技術であるSimoaを導入して、抗tau抗体を用いたp-tau定量系の測定感度をフェムトグラム/mLのオーダーまで向上させることに成功。p-tauを、実際のヒト血液中で検出・定量できる定量システムを開発した。

同システムを用いて、実際の患者血液中のp-tauを測定したところ、アルツハイマー病患者およびダウン症候群患者では、正常対照者と比較して、血液中のp-tauが有意に増加しており、アルツハイマー病の診断に有用であることが確認されている。

同研究グループは今回の成果について、採血によってアルツハイマー病の診断が迅速かつ正確にできるようになる可能性があるものと説明している。