東京大学は、同大学大気海洋研究所の福地里菜氏、山口飛鳥准教授、芦寿一郎准教授、海洋研究開発機構の山本由弦氏からなる研究チームが、地球深部探査船「ちきゅう」によって南海トラフから採取されたカッティングス試料に炭質物ビトリナイト反射率分析を適用し、海底下約3000mまでの最高被熱温度を推定したことを発表した。 この研究成果は、米国地球物理学連合発行の「Geochemistry, Geophysics, Geosystems」誌に掲載された。

|

|

(a)熊野沖南海トラフの海底地形図と掘削地点C0002の位置、(b)反射法地震探査による掘削地点C0002の断面図と試料採取深度、(c)反射法地震探査結果の解釈に基づく熊野沖南海トラフの断面図と掘削地点C0002の位置、および現在の地温勾配値(出所:東大Webサイト) |

プレート沈み込み帯において巨大地震の発生する領域は、温度約100~150℃よりも高温の領域と一致すると考えられてきた。しかし、沈み込み帯の海底下温度は、海底面近くの熱流量測定やメタンハイドレートの分布などから推定されることが多く、沈み込み帯深部から得られた地質試料を用いた研究は、これまでほとんどない。

また、南海トラフの地震発生帯の上部には、堆積物が断層により積み重なってできた付加体と呼ばれる地質体が発達している。その内部構造と形成史は、地震が発生する場を理解する上で重要な基礎情報だが、反射法地震探査に基づく間接的な推定にとどまっていた。

これらを同時に解決できるのが、南海トラフで2007年から行われてきた「ちきゅう」による掘削試料を用いた研究である。

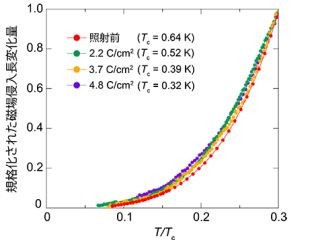

この研究では、「ちきゅう」で得られた地質試料の最高被熱温度を推定することにより、沈み込み帯の海底下温度推定と付加体の構造推定の両方を同時に行った。カッティングス試料中に含まれる炭質物の一種であるビトリナイトを分離・研磨し、光学顕微鏡下でその反射率(ビトリナイト反射率)を測定し、被熱時間(地層が熱を受けた時間)に関して3通りの仮定をおき、得られたビトリナイト反射率から最高被熱温度を推定した。

その結果、同じ最高被熱温度を持つ層が繰り返すことから、付加体内部の海底下1300~1500mと2400~2600mに大規模な逆断層帯が存在することを推定した。また、断層帯の上下の区間における最高被熱温度の勾配(古地温勾配)が掘削地点の現在の地温勾配よりも高いことから、付加体を構成する堆積物は沈み込む前に最高被熱温度に到達していたことを提案した。

同研究は、深海掘削においてカッティングスをたくさんの深度から系統的に採取して最高被熱温度を推定した初めての例であり、南海トラフの地震発生帯上盤をなす付加体の構造解明に対して大きく貢献すると期待される。今後は、今回推定した逆断層帯の詳細な構造や活動履歴について、さまざまな手法を用いてさらに研究を進めていく予定だとしている。