ライス大学とヒューストン大学の研究チームは、水分解による水素・酸素生成に使える新規触媒を開発したと発表した。白金などのレアメタルを使用しておらず、ひとつの触媒で水素と酸素両方の発生反応を促進させることができるのが特徴である。太陽光を利用した水の電気分解による低コストな水素製造に使えると期待されている。研究論文は「Nano Energy」に掲載された。

今回開発された触媒は、ニッケル層、グラフェン層、鉄-マンガン-リン化合物(FeMnP)層という三層構造になっており、触媒反応そのものはFeMnP層で進行する。ニッケル層は泡状に形成することによって、薄膜の表面積を増やして触媒反応を起きやすくしている。グラフェン層にはニッケル層の劣化を防ぐ働きがある。

触媒の作製プロセスとしては、まず泡状のニッケル薄膜の表面に化学気相成長法(CVD)でグラフェンを成膜する。ニッケルは、炭素源からグラフェンを生成するための触媒の役割も果たす。次に、グラフェンで覆われたニッケル薄膜の上に、有機金属化学気相成長法(MOCVD)でFeMnP層を成膜する。

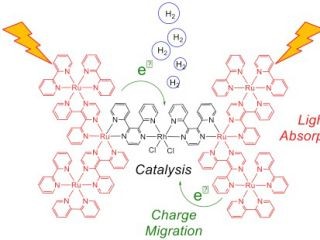

研究チームは、ニッケル層とFeMnP層の間にグラフェンの中間層がある場合とない場合で、触媒にどのような変化が出るかを調べた。その結果、グラフェン層が存在する場合には、水素と酸素どちらの発生反応においても電荷輸送の抵抗が低くなることがわかったという。

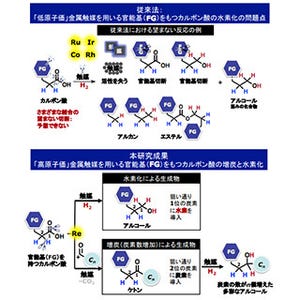

通常、水素発生反応は酸性溶液中で進み、酸素発生反応は塩基性溶液中で進む。金属触媒は多くの場合、酸性溶液か塩基性溶液どちらか一方でしか安定性を保つことが難しいので、水分解による水素・酸素発生のどちらかにしか使えない、と研究チームは説明する。一方、今回の触媒では、FeMnP層がどちらの反応でも高い触媒活性を示すことが確認できたとしている。

今回の触媒を用いて作製した陽極および陰極を水に浸して電圧をかけると、水が分解され、一方の極で水素が発生し、他方の極で酸素が発生する。論文によると、1.55V程度の電圧をかけた場合、この分解過程全体で10mA/cm2の電流密度が安定して得られたとされている。水分解反応に使われる触媒としては、一般的な性能を実現していることになる。

汎密度関数理論(DFT:density functional theory)にもとづくシミュレーションでは、水素発生反応のための高い触媒活性を実現するためには、鉄サイトとマンガンサイトの両方が露出している触媒表面の相が必要であることが示唆されている。