京都大学(京大)は7月7日、有機EL素子の従来にない新しい発光機構とこの発光機構を実現するための発光分子の分子設計指針を提案したと発表した。

同成果は、京都大学大学院工学研究科 佐藤徹准教授、同工学部 林里香氏、春田直毅氏(研究当時、現・東京工業大学研究員)、山形大学 夫勇進准教授らの研究グループによるもので、7月6日付けの英国科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

有機EL素子は、有機材料に電流を流すことで分子の電子状態を高エネルギー状態(励起状態)にし、これが最低エネルギー状態(基底状態S0)に変化する際に放出されるエネルギーを光として取り出す仕組み。励起状態は電子のスピン状態によって一重項状態(S)と三重項状態(T)に分けられる。

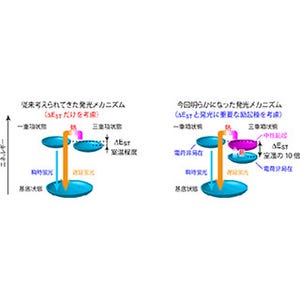

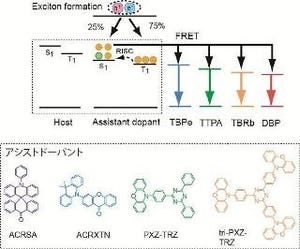

高効率が期待できる第三世代有機EL素子の発光機構として、熱活性型遅延蛍光(TADF)が注目されている。これは第1三重項状態(T1状態)と第1一重項励起状態(S1状態)のエネルギー差を接近させて、熱励起によってT1状態をS1状態に変換し、エネルギーを蛍光として利用するもの。

これまでに、ビスアントラセン誘導体(BD1)を発光層に用いた有機EL素子で、通常の蛍光ELよりも高効率な発光が観測されていたが、T1とS1のエネルギー差が熱励起を考えることができない程に大きいので、その高い発光効率はTADF機構では説明できなかった。

今回、同研究グループは、BD1の高効率発光がT1よりもエネルギーの高い高次三重項状態Tnから一重項状態S2への逆系間交差を経て発光していることを理論的に明らかにした。

通常、Tn状態は、電子と分子振動の相互作用(振電相互作用)のため、電子状態のエネルギーが分子振動エネルギーとなってT1状態に失活する。同研究グループはこれまでに、振電相互作用を電子状態と振動状態の関係として可視化して理解することを可能にする振電相互作用密度(VCD)理論を提案していた。今回の研究では、このVCD理論をBD1に適用し、S2状態とエネルギーの接近したTn状態とそれより下の三重項状態のあいだの分子振動と電子の相互作用が抑制されていることを解明。また、このような抑制を実現する分子構造のタイプも提唱した。

同研究グループは、今回提案した発光機構について、これまで発光には利用できないとされてきた電子状態を利用するもので、青色発光が難しい、色純度が悪いといったTADFで指摘されている問題も解消される可能性を持つと説明している。