東京大学(東大)などは7月4日、小児T細胞性急性リンパ性白血病(T-ALL)において、極めて高い悪性度に関連する遺伝子異常として、PU.1/SPI1融合遺伝子を複数例に同定したと発表した。

同成果は、東京大学医学部附属病院小児科 滝田順子准教授、関正史助教、同登録研究員 木村俊介氏らの研究グループによるもので、7月3日付けの英国科学誌「Nature Genetics」オンライン版に掲載された。

白血病は、小児期の悪性腫瘍のうち最も高頻度に発生する悪性腫瘍であり、T-ALLは小児白血病の約15%を占めている。T-ALLは薬物療法を中心とした集学的治療の強化により、全体として約70%の治癒が期待できるが、小児では特に成長障害、臓器機能障害、不妊など、治療後に発生する晩期障害が課題となっている。また、治療抵抗例や再発した場合の治癒は極めて難しいため、分子病態に立脚した治療の最適化が重要となる。

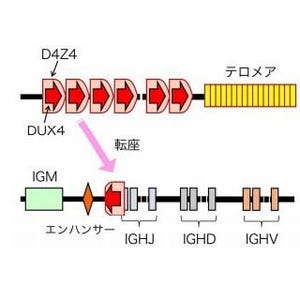

今回、同研究グループは、次世代シーケンサー技術を用いて小児T-ALL123例のゲノム上にみられる遺伝子異常や融合遺伝子を含む構造変化、遺伝子発現の異常の全体像を解明した。この結果、極めて高い悪性度に関連するSPI1融合遺伝子を約4%の例に同定した。SPI1融合遺伝子は、T細胞の分化の停止と細胞増殖をもたらし、それが白血病化を引き起こす可能性を示している。

また遺伝子発現パターンと分子学的特徴から、小児T-ALLは5群に分類されることを見出し、それぞれの群を特徴づける遺伝子発現や遺伝子異常と臨床的特性を明らかにした。特にSPI1融合遺伝子を有する群は、他とは異なる特徴的な一群であり、新たなT-ALLのサブグループであるという。

今回の成果について同研究グループは、T-ALLの予後予測、精度の高い分子診断法の開発に貢献し、治療の最適化の実現に役立つものと説明している。