慶應義塾大学(慶大)と物質・材料研究機構(NIMS)は6月29日、極めて質の高い磁性金属結晶を使うことで、電磁石を使わずにスピン波を伝搬させることに成功し、スピン波の発生効率を400%、伝搬速度を最大で80%向上させたと発表した。

同成果は、慶應義塾大学理工学部物理学科 関口康爾専任講師、物質・材料研究機構 介川裕章主任研究員らの研究グループによるもので、6月30日付けの英国科学誌「NPG Asia Materials」オンライン版に掲載された。

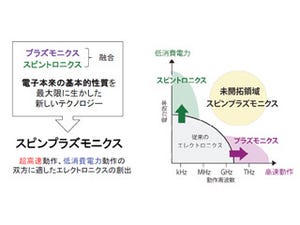

CPUを構成する論理演算素子の動作方式として現在主流となっている電子移動方式は、発熱が大きく、集積化と高速動作の限界が迫っている。一方、電子の代わりにスピン波を使えば、原理的に熱を発生させずに信号を伝えることができる「マグノントランジスタ」が可能になると期待されている。マグノントランジスタの演算原理は実験的に検証されているものの、スピン波(マグノン)を発生させて演算するためには、素子配線に大電流を流さければならないほか、電磁石を必要とするため集積化が非常に困難であるという課題があった。

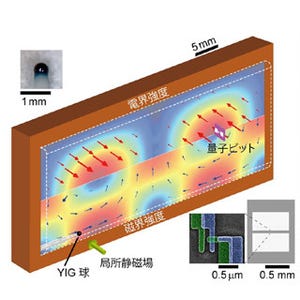

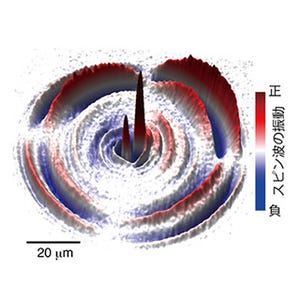

今回の研究では、高品質な金属磁性体(鉄:Fe)の単結晶に着目。Feは磁化の向きやすい結晶軸と向きにくい結晶軸を持っており、これらの結晶軸を活用することで試料全体に磁場を加えない状態で、スピン波信号を伝えることが可能となった。これまで、スピン波素子を動作させるには試料全体に磁場を加える必要があり、複数の素子を個別に制御することができなかったが、これによりスピン波素子を集積化しトランジスタを構築する手法が発見されたことになる。なお、極めて質の高い金属結晶であるためにスピン波の発生効率は400%向上、伝搬速度は最大で80%向上したという。

また、磁場を使わないときのスピン波には特異な端伝搬状態が形成され、細線の上端ではスピン波が存在しない領域(信号“0”に相当)、細線の下端ではスピン波が存在する領域(信号“1”に相当)が出現することがわかった。ここで磁性体の磁化の方向を反転させると、細線の上端では信号“1”が、細線の下端では信号“0”が出現する。これにより、磁気的な現象だけを用いて素子のある部分においてスピン波の入出力制御ができることを実証したといえる。

同研究グループは今回の成果について、マグノントランジスタがコンピュータをはじめとする電子機器の飛躍的な性能向上と省エネルギー化を実現する新機軸として発展することが期待されると説明している。