京都大学iPS細胞研究所(京大CiRA)は6月5日、Blau症候群の患者由来iPS細胞とゲノム編集技術を用いて、炎症反応の異常を示すモデルを構築したと発表した。

同成果は、京大CiRA 斎藤潤准教授らの研究グループによるもので、6月3日付けの米国科学誌「Journal of allergy and clinical immunology」に掲載された。

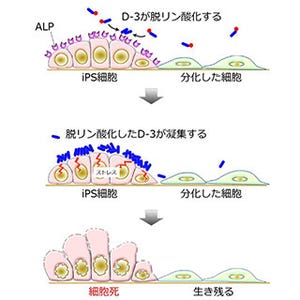

Blau症候群は、皮膚、関節、眼に肉芽腫を生じる難病のひとつで、NOD2という炎症・免疫反応に関わる遺伝子に異常があることがわかっている。NOD2は、免疫システムにおいて、細菌の成分の一部を認識して体に炎症を引き起こすことに関わっており、NOD2が病原体を認識すると、転写因子のNFκ-Bが活性化することで、生理活性物質である炎症性サイトカインが産生され、体内の免疫応答・炎症反応を引き起こす。しかし、どのようなメカニズムでBlau症候群患者の症状を引き起こしているのかはわかっていなかった。

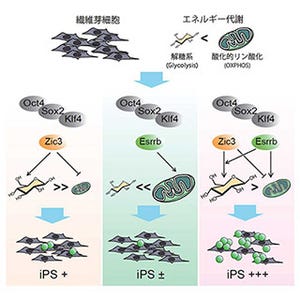

今回、同研究グループは、Blau症候群患者の血液細胞からiPS細胞を作製し、患者がもつNOD2遺伝子の変異をゲノム編集技術で修復して、遺伝的に背景をそろえてNOD2遺伝子のみが違うコントロールiPS細胞を作った。また、健常者から作製したiPS細胞にゲノム編集技術を用いて、患者と同じNOD2の遺伝子変異の挿入を行った。

これらのiPS細胞を、肉芽腫の形成に関わる細胞であるマクロファージへと分化させ、炎症反応の比較を行ったところ、ウイルスに感染した際などに体内で産生されマクロファージを活性化する生理活性物質であるIFN-γを添加した際に、NOD2変異のあるマクロファージでは、炎症性サイトカインが異常産生されることが明らかになった。

RNAシークエンスにより、患者由来iPS細胞から作製したマクロファージとコントロール細胞を比較すると、IFN-γを加える前の定常状態ですでに、患者モデル細胞の中では炎症シグナルが動き出していることがわかった。したがって、すでに変異をもつNOD2は定常状態でも炎症を引き起こす動き出しをしており、IFN-γを加えることで異常な炎症が引き起こされる可能性が示唆されたといえる。

同研究グループは今回の成果について、Blau症候群のさらなる病態解明とともに、肉芽腫を生じる他の疾患や治療薬の探索に貢献するものと説明している。