ウィーン大学の研究チームは、量子もつれ状態にある光子のペアを遠心分離機にかける実験を行った。30Gの加速度をかけた場合にも、光子の量子もつれ状態は持続することが確認されたという。研究成果は今後、宇宙空間で量子実験を行う場合などに役立てられる。研究論文は、科学誌「Nature Communications」に掲載された。

量子力学によれば、光子のスピンの向きなど量子的な性質は、観測によってはじめてその状態が確定する。スピンでいえば、観測前には1つの粒子の中でスピン方向が上向きの状態と下向きの状態が同時に存在する「量子重ね合わせ」状態になっており、観測行為によってはじめて上向きか下向きかが確定するとされる。

この量子重ね合わせ状態を、複数の粒子間で組みにした状態を作ることもできる。これが「量子もつれ」と呼ばれる現象である。たとえば粒子Aのスピンが上向きなら粒子Bのスピンは下向き、粒子Aのスピンが下向きなら粒子Bのスピンは上向きというように、量子もつれにおいては粒子同士の量子状態が相互につながった状態が実現する。このとき、観測前には粒子A、Bともにスピン方向は確定していないが、観測によって粒子Aのスピンが上向きと決定されれば、その瞬間に粒子Bのスピンは下向きと決定される。

不思議なことに、粒子Aと粒子Bの量子もつれ状態は、AB間の空間的な距離を遠く離していっても持続する。量子力学の理論からは、ペアになった粒子の片方が地球の裏側にあっても、あるいは宇宙の果てにあったとしても、量子もつれは距離によらず持続するので、粒子Aの状態を観測によって決定した瞬間に、遠く離れた場所にある粒子Bの状態もやはり決定してしまうと考えられている。

このような空間的距離を超えた相関関係が、どのような物理的仕組みで可能になるのかは、まだわかっていない。ただし、実験的には、確かに量子もつれ状態が遠距離で持続することが確認されている。例えば、2007年に行われた実験では、144kmの長距離での量子もつれ状態を利用した量子通信に成功したとの報告がある。量子もつれは、量子コンピュータや量子暗号通信など、量子現象を情報工学的に応用する場合には必ず利用される極めて重要な性質である。

今回の研究は、量子もつれ状態が、強い加速度や重力場の下でどのような影響を受けるかを探るために行われた。人工衛星や宇宙ステーション、宇宙船内で量子実験を行う場合、重力や加速度などの影響で量子もつれ状態が不安定になるとすると実験が困難になってしまうため、それらの影響を評価しておくのが研究の狙いのひとつ。また、量子力学とアインシュタインの一般相対性理論という現代物理学の二大理論の統一を進めるために、量子力学的現象に対する重力(加速度)の影響を実験的に解明していく意味もあるとする。

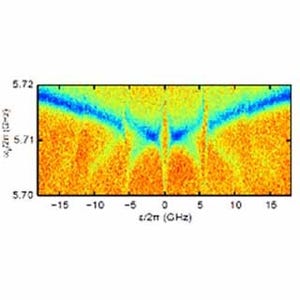

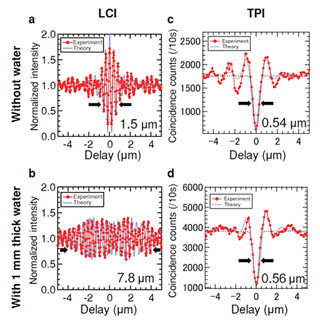

実験では、量子もつれ状態にした光子のペアおよび測定装置を収めた実験箱を高所から自由落下させたり、遠心分離機にかけたりしながら、量子もつれ状態の測定を行った。

第1の実験では、地上12mの高さから実験箱を落とし、自由落下中の無重力状態での量子もつれ状態を測定した。第2の実験では、実験箱を遠心分離機にかけて、加速度30G(地球上の重力の約30倍に相当)の条件下で量子もつれ状態を測定した。いずれの実験でも、量子もつれ状態への影響はみられず、量子もつれが重力・加速度に対して堅牢であることが実証された。

実験箱の中には、光子対の生成装置、量子もつれ検出モジュール、データ記録や温度制御用の電子機器などが収められている。量子もつれ状態の光子対は、分極反転したチタン酸リン酸カリウム結晶(ppKTP)をレーザーダイオードで励起させることによって作り出す。研究チームは、今後の課題について、より強い加速度での実験にも耐えられるように設備を安定化することを挙げている。