京都大学(京大)は1月11日、iPS細胞技術により、がん関連遺伝子の働きを変えることができること、ならびにがん細胞の運命を制御できる可能性が示されたことを発表した。

同成果は、同大 iPS細胞研究所(CiRA)の山田泰広 教授、山田洋介 同研究員、橋本恭一 医学研究科助教らによるもの。詳細は、米国科学誌「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America:PNAS)」に掲載された。

遺伝子変異により、がんなどの疾患が生じることは知られているが、遺伝子変異の影響は全身で同じように現れるわけではなく、臓器により異なるため、遺伝子の働きには、細胞の種類に依存した何らかの影響があるのではないかと考えられているものの、遺伝子変異以外の要因がどの程度、遺伝子変異の働きに関与しているのか、といったことは良く分かっていなかった。

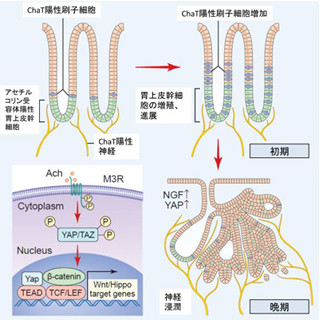

そこで研究グループは、今回、大腸がんの原因として知られているApc遺伝子に変異のある大腸がんマウスモデルを用いて、大腸の腫瘍細胞をiPS細胞技術で初期化し、初期化腫瘍細胞(RTC)を作製。RTCに正常なApc遺伝子を導入した細胞を用いて、Apc遺伝子変異によって影響を受ける遺伝子を調べたところ、影響を受けた遺伝子は、腸管でApc遺伝子変異の影響を受ける遺伝子とほとんど重なっていないことが確認されたという。

また、正常なApc遺伝子を導入したRTCを免疫不全マウスに移植したところ、神経細胞や軟骨細胞、上皮細胞などを含む奇形腫が作られること、ならびに、さまざまな臓器でこの細胞由来の細胞が観察できることが確認されたほか、RTC由来の細胞でのみ、Apc遺伝子が働かないようにし、全身の臓器で腫瘍の形成を調べたところ、腸管の細胞に分化したもののみ腫瘍を作ることを確認したという。

今回の成果について研究グループは、がん遺伝子の働きは細胞の種類によって異なること、ならびに、がんの発生には遺伝子によらない要因もある事が示されたとするほか、iPS細胞技術によりがん遺伝子の働きを変化させる事が可能であることを示すものであり、腫瘍細胞の運命制御の可能性が示唆されたと説明している。