中性子星の研究を行っている欧州天文学者チームは、80年前に予言され、未だ実験的に確認されていない量子効果「真空の複屈折」の証拠を初めて観測した可能性があると発表した。研究論文は「英国王立天文学会月報」に掲載された。

通常、「真空」とは完全に何もない、空っぽの空間であると思われている。光は常に一定の速度(光速c=毎秒約30万km)で、何もない真空中をどこまでも真っ直ぐに進んでいくことができる。

一方、水やガラスなど真空以外の物質の中を進むとき、光は真空中の光速とは違う速度をもっている。物質固有の光の速度で真空中の光速cを割った値は、その物質の「屈折率」と定義される。たとえば、水の屈折率は約1.33、普通の板ガラスの屈折率は約1.51などと物質ごとに値が決まっている。真空の屈折率は、真空中の光速cを同じ光速cで割った値なので、当然「1」になる。

物質によっては、光の偏光の向きに応じて屈折率が変わることもある。この現象は「複屈折」と呼ばれ、すべての方向について構造が等質ではない物質、つまり異方性のある物質で見られる。

真空の場合、どの方向から見ても一様に同じ空間であって、方向によって空間の性質が変わるということはない。つまり、真空には異方性はなく、等方的であると言える。よって真空の屈折率は常に1であり、真空中で複屈折が起こることはあり得ない――と普通はそう考える。しかし、今から80年前、ドイツの物理学者ヴェルナー・ハイゼンベルク(不確定性原理の提唱者)とハンス・ハインリッヒ・オイラーは、空間が異方的になり、「真空の複屈折」が起こることがあると理論的に予言していた。

1930年代に理論化された量子電磁力学の立場では、真空を「何もない空っぽの空間」とは考えず、電子と陽電子のペアが生成と消滅を繰り返している動的な場であると見なす。電子・陽電子対は生成した瞬間に消えてしまうので「仮想粒子」とも呼ばれる。ハイゼンベルクらは、この仮想粒子が充満した真空において、強力な磁場をかけることによって空間が異方性を示し、真空の複屈折が起こると予言した。磁場に平行な方向と垂直な方向とでは、真空の屈折率が変わると考えた。

この予言を実験的に確かめるため、強力な磁石を使って真空の複屈折を観測しようとする研究が続けられているが、これまでのところ実際に真空の複屈折を観測したという報告はない。そうしたなか、研究チームは今回、中性子星の観測データのなかから、真空の複屈折によるものと考えられる分析結果を得たと発表した。

観測対象となった中性子星「RX J1856.5-3754」は、地球からおよそ400光年の距離にあり、中性子星のなかでは最も地球に近い場所にある。近いとは言っても地上に届く光(可視光)は非常に弱く、欧州南天天文台(ESO)が南米チリに設置した超大型望遠鏡VLTなどを使わないと観測できない。

VLTによる観測データを分析した結果、中性子星から届く光の成分のうち約16%が直線偏光になっていることがわかったという。直線偏光とは光(電磁波)の電磁場ベクトルが一定方向に振動する現象であり、研究チームは「中性子星の超強力な磁場によって真空の複屈折が起こっていると考えないと、16%という偏光度を説明することは難しい」と主張している。

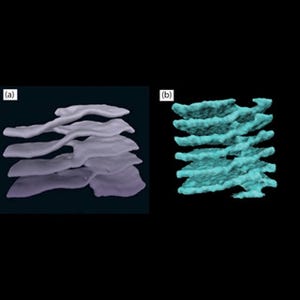

下のイラストは、光の電場ベクトルとそれに直交する磁場ベクトルを赤と青の矢印で表わしている。中性子星から発せられた光は、もともとさまざまな方向を向いたベクトル(矢印)の集まりであるが、真空の複屈折が起きている領域を通過することで、地球から見たときに矢印の方向がそろった直線偏光になって見える。

中性子星RX J1856.5-3754の磁場は10億テスラ(T)程度あると推測されている。これは医療用MRIで使われる磁場強度(1.5~3T)と比べて10億倍オーダーという桁外れに強力な磁場である。中性子星は、太陽よりも大きな質量の恒星が超新星爆発を起こした後に小さく縮んで、半径10km程度の超高密度天体になったものであり、ほとんど中性子だけで構成されているとされる。超新星爆発前の恒星表面の全磁束が、小さな中性子星になってもそのまま保存されるため、磁束密度が超過密になり強力な磁場が生じると考えられている。ただし、これだけでは説明がつかないさらに超強力な磁場をもつ中性子星(マグネター)も見つかっており、強磁場発生の仕組みは完全には解明されていない。

地上の実験では、数十Tのパルス磁石などを使って真空の複屈折に起因する偏光成分を検出しようという試みがあるが、未だ検出には至っていない。「中性子星は、自然の基本法則を研究するための貴重な実験室だ」とパドヴァ大学のRoberto Turolla氏は話す。

2024年稼動に向けて建設中の欧州超大型望遠鏡(E-ELT)など、次世代の天体観測施設を使うことによって、より多くの中性子星で真空の複屈折が観測できるようになる可能性がある。また、今回の研究は可視光のデータによるものだが、今後はX線波長での研究も進めていくとしている。