宮崎大学は11月16日、免疫細胞の一種である「形質細胞様樹状細胞」が潰瘍性大腸炎やクローン病に代表される炎症性腸疾患の進展に深く関与していることを明らかにしたと発表した。

同成果は、宮崎大学医学部医学科感染症学講座免疫学分野 佐藤克明教授らの研究グループによるもので、11月16日付けの米国科学誌「Mucosal Immunology」オンライン版に掲載された。

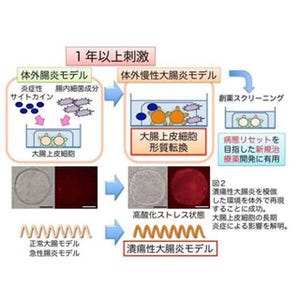

炎症性腸疾患は、消化管に原因不明の炎症を呈し、長期間の腹痛・下痢・血便・下血・発熱・体重減少等の症状を示す慢性疾患で、潰瘍性大腸炎、クローン病に大きく分けられる。炎症性腸疾患に対する薬物治療には、抗炎症薬、ステロイド剤、免疫抑制剤、生物製剤が使用されているが、根治的治療法は確立されていない。

炎症性腸疾患では、消化管に存在する免疫細胞が異常に活性化して過剰な炎症を引き起こしているが、最初にどの免疫細胞が消化管炎症を惹起して、炎症性腸疾患を導くのかは不明となっていた。

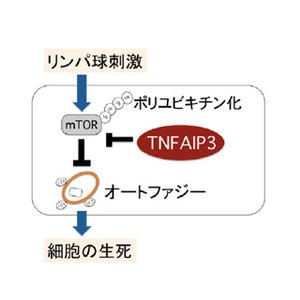

今回、同研究グループは、免疫細胞のなかでも、サイトカインというタンパク質を多く産生する形質細胞様樹状細胞に着目。形質細胞様樹状細胞を欠損させた遺伝子改変マウスを作製し、その役割について調べた。

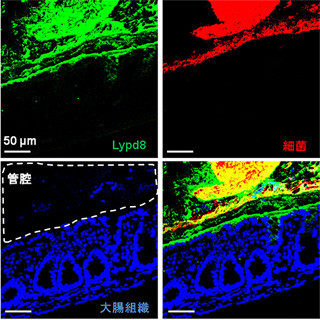

具体的にはまず、野生型マウスや形質細胞様樹状細胞欠損マウスに、炎症性腸疾患の動物モデルであるデキストラン硫酸ナトリウム(DSS)誘発性大腸炎を発症させ、体重減少を指標とした病態進行、生存率を測定するとともに、大腸組織病理を解析を行った。この結果、野生型マウスと比較して、形質細胞様樹状細胞欠損マウスでは、病態進行が緩和され、生存率が顕著に改善。さらに、野生型マウスで認められる腸管上皮細胞傷害、潰瘍形成、白血球浸潤などの消化管炎症が、形質細胞様樹状細胞欠損マウスでは抑制されることがわかった。

さらに、DSS誘発性大腸炎を発症した野生型マウスや形質細胞様樹状細胞欠損マウスから大腸片を採取し、その組織培養上清中のサイトカインやケモカインの産生量を測定したところ、野生型マウスと比較して、形質細胞様樹状細胞欠損マウスではサイトカインとケモカインの産生量が顕著に低下していた。これは、形質細胞様樹状細胞による大腸組織のサイトカインとケモカインの産生誘導が、消化管炎症の開始に重要であることを示している。

したがって炎症性腸疾患では、形質細胞様樹状細胞がサイトカインとケモカインを産生することにより炎症が開始し、また同細胞が白血球の消化管浸潤を促進することで消化管炎症病態の形成に寄与していると考えられる。

同研究グループは、今回の成果を応用することで、炎症性腸疾患に対する新しい治療法の開発につながる可能性が期待できるとしている。