東京大学(東大)は6月15日、敗血症後に生じる免疫細胞数減少は、炎症によって骨髄内の骨芽細胞が障害を受けることが要因であると判明したと発表した。

同成果は、同大学大学院医学系研究科 病因・病理学専攻 免疫学分野 寺島明日香研究員(研究当時、現在は同研究科 骨免疫学寄付講座 特任助教)と、岡本一男助教(研究当時、現在は同研究科 骨免疫学寄付講座 特任准教授)、高柳広教授らの研究グループによるもので、6月14日付けの米国科学誌「Immunity」オンライン版に掲載された。

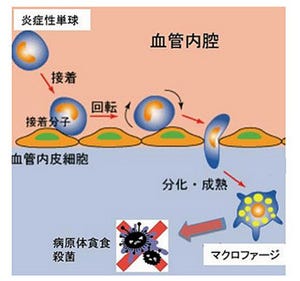

敗血症は、細菌の感染が引き金となり、血液中に病原体が入り込むことで全身に急性炎症反応が生じる疾患で、臓器の機能不全、血圧低下、体温低下などの重篤な症状が現れる。敗血症の発症早期には体を守るために免疫細胞から炎症性サイトカインが大量に放出されるが、その時期を過ぎると新たな感染症にかかりやすくなることが知られている。その原因として、末梢血中の一部の免疫細胞が減少するため免疫力低下により感染しやすい状態が長期間続くことが考えられる。

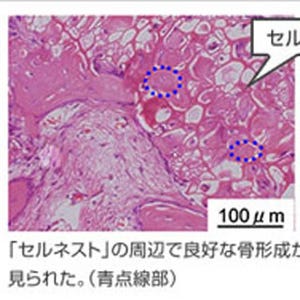

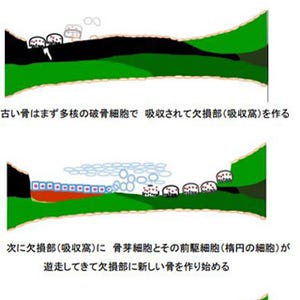

そこで、今回、同研究グループは、敗血症のモデルマウスを用いて、急性炎症反応によって免疫抑制状態が生じるメカニズムを検討した。その結果、敗血症モデルマウスでは急激に骨量が減少しており、骨髄におけるリンパ球の初期分化が障害されていることを発見。また、骨を作る役割を持つ骨芽細胞は、免疫細胞分化に重要なサイトカインのひとつであるインターロイキン7(IL-7)を産生し、T細胞やB細胞のもととなるリンパ球共通前駆細胞を維持することがわかった。

したがって、敗血症では、感染症の防御に重要なリンパ球を維持する骨芽細胞が減少するため、免疫力低下につながると考えられる。実際に、薬剤投与によって骨芽細胞を活性化させるとリンパ球数が回復した一方で、骨芽細胞を除去したマウスでは敗血症予後が悪化することも確認されている。