東京大学は2月16日、「層流」と呼ばれる整った空気や水などの流れが、乱れた状態の「乱流」に遷移するときに従う普遍法則を実験で見いだしたと発表した。

同成果は、同大学大学院 理学系研究科 佐野雅己 教授と大学院生の玉井敬一氏らの研究チームによるもので、2月15日付けの英科学誌「Nature Physics」に掲載された。

空気や水といった流体は、速度が十分遅い場合、一般に規則的な層流となるが、速度が速くなると流れが乱れ、乱流になる。しかし、層流がいつどのようにして乱流に遷移するのか、そこにどんな法則があるのかは、130年以上にわたって未解決の問題となっていた。

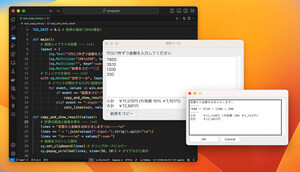

今回、同研究チームは、2枚の平行な平板の間に流体の流れを作るチャネル実験装置を製作。同装置は、長さ6m、幅90cm、ギャップ幅5mmと、これまでで最大級だという。実験ではこれを用い、チャネルの入り口から乱流状態の流れを注入し、その乱れが下流に流れるに従って減衰するのか、あるいはチャネル内に広がるのかを調べる手法を考案した。

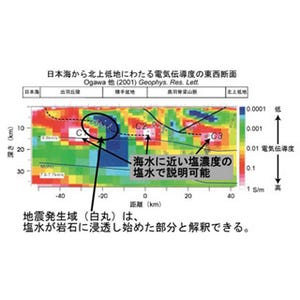

その結果、流速(レイノルズ数)が小さい場合には、注入された乱れは直ちに減衰し、流れは単純な層流になるが、速度を上げていくと、一様な乱れのなかに局在した乱流スポットが現れ、この乱流スポットが流れとともに分裂したり消滅したりを繰り返す現象が見られた。さらに速度を上げると、乱流スポットは分裂や伸張を始め、やがてチャネル全体に乱流が広がった状態になる。このとき、十分下流の地点で観測した場合、最終的に層流状態が観測されるのか、あるいは乱流状態が観測されるのかは、あるレイノルズ数で明確に分かれることが明らかになった。

また、同研究グループは、マイカ薄片を使用した流れの可視化技術を用い、流体の膨大な時空間データの解析から乱流遷移の法則を表す物理量を測定する手法を開発。乱流スポットが空間を占める割合(乱流割合)を測定し、その空間依存性を調べること、さらには、測定場所を固定して乱流スポットが通過する時間間隔などを測定することで、相転移と類似した複数の現象を見いだした。

同現象は、臨界点に近づくに従い、乱流割合の空間的な減衰が遅くなり、最終的には減衰せずに乱流割合が一定値だけ残る現象や、定点観測においてレイノルズ数を下げてゆくと、乱流スポットが到達する時間間隔が臨界点に近づくにつれ発散する現象で、いずれも相転移で見られる相関長の発散という現象に対応する。この発散の仕方から臨界指数と呼ばれる量が得られるが、実験で得られた独立な3つの臨界指数は、いずれも有向浸透現象と呼ばれる相転移現象で、理論的に予測されている臨界指数と良く一致することがわかった。

同研究チームは加えて「乱流への遷移が有向浸透現象である」との仮説に基づき、単純化した数理モデルをチャネル流に見立て、入り口で境界条件を活性化し、流れを加えるシミュレーションを実施。チャネル流の実験で採用した測定と解析の手法が正しく臨界指数を与えることを確認した。以上の証拠から、乱流への遷移が、普遍的な相転移と同じ法則に従うことを示せたといえる。

今回の成果は今後、従来の枠を超えた新しい理論の発展を促すとともに、周辺のさまざまの分野で見られる不規則現象一般に対する理解を進展させることが期待されると同研究チームは説明している。