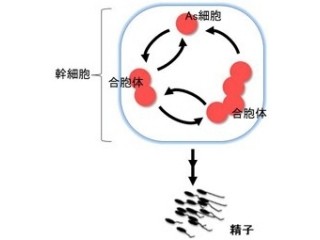

京都大学(京大)は9月22日、放射線や抗がん剤を用いたがん治療における精子幹細胞のDNAのダメージによって引き起こされる副作用である不妊症について、精子幹細胞におけるDNAダメージが特定の遺伝子経路を活性化し、その細胞死を誘導することを明らかにしたと発表した。

同研究成果は同大学大学院医学研究科の篠原隆司 教授、同 篠原美都 助教、同 森本裕子 研究員、同大学医学部の石井慧氏、同大学放射線生物研究センターの高田穣 教授、同 石合正道 准教授、福島県立医科大学の丹羽太貫 特命教授(京都大学名誉教授)らの研究グループによるもので、9月18日付(現地時間)の米科学誌「Stem Cell Reports」に掲載された。

小児がんに対する抗がん剤治療では、7割以上の患者が5年以上生存し、そのうち約3割が不妊症となることが知られている。成人の場合は、精子を凍結して保存することができるが、小児の場合は精子が回収できないため、抗がん剤による不妊症は深刻な問題となっている。

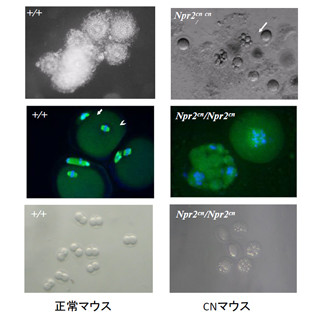

精巣はDNAダメージを受けやすい組織として知られているが、放射線を含むDNAダメージがどのようにして精子幹細胞の細胞死を誘導するかはわかっていなかった。

同研究チームは今回、マウスを用いた研究などによって、これまで精子幹細胞の細胞死には関係がないと考えられていた「Trp53」遺伝子が関与していることを発見。さらに、放射線の照射によって、「Trp53」の下流遺伝子が次々に活性化され、細胞死を誘導することも突き止めた。

今回確認された現象は放射線の照射だけでなく、抗がん剤を加えた場合でも同様で、がん治療の際に起こる不妊症の改善に応用できる可能性があるという。