理化学研究所(理研)は4月24日、「中性子ハロー核」の1つ質量数11のベリリウム同位体イオン「11Be+」における「超微細構造定数」を「レーザー・マイクロ波二重共鳴法」によって精密測定し、その定数(A)を「-2677.302988±0.000072MHz」と3000万分の1の誤差で高精度に決定したと発表した。

成果は、理研 仁科加速器研究センター 低速RIビーム生成装置開発チームの和田道治チームリーダー、同・高峰愛子客員研究員(青山学院大学理工学部助教兼任)らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月24日付けで米科学雑誌「Physical Review Letters」オンライン版に掲載され、あとに印刷版にも掲載される予定だ。

中性子ハロー核とは、中性子数が陽子数より極端に多い不安定原子核において見られる原子核のことだ。それは余った中性子の内の1個ないし2個が、それ以外の核子に比べてはるかに大きく広がって存在し、芯の部分に弱く結合している原子核という特徴を持つ(画像1)。

1985年に米国ローレンス・バークレイ国立研究所において、中性子過剰の原子核で異常に大きい核半径を持つことを発見したことからハロー核研究がスタートしたのだが、その約10年後の1996年になって、和田チームリーダーはそれまでとは異なる、レーザー核分光法によるハロー核研究を提案したのである。

レーザー核分光法とは、原子核の大きさが原子の大きさの数万分の1と小さくて顕微鏡的に光で見ることはできないことに対応するために考え出された観測方法で、原子のスペクトル線の精密観測を用いて、観測されたスペクトルの超微細構造から、原子核の大きさや、磁化(棒磁石の性質)を見出すという手法だ。

原子核の大きさといっても実は実は複数ある。物質的な大きさだけでなく、電気的な大きさ、磁気的な大きさなど、それぞれ異なるのだ。ハロー核の発見は、高速の原子核が標的の原子核と衝突する確率から求められた物質的大きさの測定によってなされた。

一方、レーザー核分光法を使うと、電気的大きさを測定することが可能で、これまでに不安定核を含む約600の原子核が測定済みである。この原理は、原子核の内部に入り込んだ電子は、その位置より外側にある電荷を感じないため、スペクトル線の波長がごくわずかずれることによっている。これは例えるなら、地球の中心核を通るようにして反対側に向けて掘ったトンネルにボールを落とすと、地球の中心ではボールは地球の重力を感じないことと同じ原理だ。

なお光を使って測定する方法の最大の特徴は、明確にわかっている電磁相互作用だけを使って測定するため、原子核のモデルを仮定することなく、正確に大きさを求めることができることだ。

研究チームが注目したBeは原子番号4であることから陽子の数が4、通常、天然で存在するのは中性子が5つの9Be(安定核)である。中性子ハロー核11Be(中性子が7個)、半減期は151万年の10Be(中性子が6個)の芯の周りに1個の中性子がハロー状に存在していると考えられている(画像1)。

単純化した解釈では、電気的大きさは、陽子を含む芯の部分の大きさに相当し、ハロー中性子を直接観測することは不可能だ。しかし、レーザー核分光法でベリリウム同位体の電気的大きさの測定が欧州の研究チームによって行われており、10Beに比べて11Beは電気的大きさが少し大きくなっていることがわかっている。これは、ハロー構造の中性子によって芯の中心と全体の重心が少しずれるため、電気的な大きさも少し大きくなっていると解釈され、中性子ハロー構造を間接的に支持した結果だという。

そこで研究チームは、電荷がない中性子でも磁化を持っていることに着目し、ハロー中性子の広がりを直接観測する方法を考案。とりわけ11Beの場合は、1個のハロー中性子が核全体の磁化のほとんどを担っているため、磁気的大きさが、直接ハロー中性子の広がりを反映したものと解釈できるというものだ(画像1)。

画像1は陽子(赤色)4個と中性子(青色)7個から構成される11Beの単純化した模式図で、1個のハロー中性子が芯である10Beの周りにぼんやりと暈(かさ:ハロー)状に存在している様子を単純化して描かれている。電気的半径(rc)は、芯の部分に存在する陽子の分布の大きさに相当し、磁気的半径(rm)は、原子核の磁化をほとんど担っている1個のハロー中性子の平均分布に相当するとみなせるという。実際には、半径は重心から測られるので、電気的半径でもハロー中性子の影響で核全体の重心が芯の中心とずれるため、芯だけの大きさを表しているわけではない。また、ハロー中性子の磁化の影響で、芯も若干の磁化を帯びることの評価も必要となる。

原子核の磁化を観測できる量として、超微細構造定数(画像2)と「核磁気モーメント」(画像3)がある。超微細構造とは、原子のスペクトルの分解能の向上により発見された微細構造のさらに詳細な構造のことで、原子核のスピン(コマのような性質)とそれに伴う磁石の性質によるものだ。

超微細構造は電子が原子核の位置に生成した強力かつ不均一な磁場と、原子核の磁化との相互作用に起因するものであり、その相対的な向きによってエネルギー準位に差が生じる。超微細構造定数は超微細構造のエネルギー分離の大きさを定義する量、別のいい方をすれば原子の電子が原子核の位置に作る磁場を探針にして測定した量だ。一方の核磁気モーメントは、外部の磁石によって生成された均一な磁場と原子核の磁化との相互作用によるもので、外部から印加した磁場を探針にして測定した量とみなすことが可能である。

|

|

|

|

同じ原子核の磁化に起因する超微細構造定数(画像2(左))と核磁気モーメント(画像3(右))の相違点の概念図。原子核の磁化が有限の広がりを持っていると、両者の値が異なる意味を持ち、両者の違いが原子核の磁気的大きさを反映した量となる |

|

超微細構造定数と核磁気モーメント一般にはその差が10万分の1程度しかないため、区別せずに使われていることが多いそうだが、この違いが原子核の磁気的大きさを反映した量になっているという。この違いの原因は、外部から印加した磁場は原子核の大きさの範囲で極めて一様であるに対して、電子が作る磁場は、例え原子核の大きさ程度の小さな領域にあっても、不均一な場合があるからだ。超微細構造定数と核磁気モーメントの両方を100万分の1以上の高精度で測定することで、初めて原子核の磁気的大きさを観察することができるのである。

不安定原子核の超微細構造定数を100万分の1以上の高精度で測定するには、試料イオンをイオントラップに保持した上でレーザー冷却を施して絶対零度近くまで冷却し、レーザー・マイクロ波二重共鳴法で、原子の「超微細構造遷移周波数」を直接測定する必要があるという。

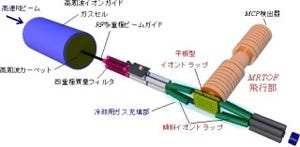

この測定を可能にしたのが理研の加速器施設だ。まず、リングサイクロトロンで加速した炭素ビームを標的原子核に衝突させ、RI(radioisotope:放射性同位体=不安定同位体)ビーム分離精製装置「RIPS」で10億eVの11Beビームを分離・生成。そして、このビームを超低速RIビーム生成装置「SLOWRI」のプロトタイプ装置で低エネルギービームに変換し、冷凍機で10Kに冷やしたイオントラップ装置に導く。次に40秒間ほど、薄いヘリウムガスを充填してイオンを蓄積したあとにガスを排気し、円偏光した313nmのレーザーを照射し、「レーザー冷却」によってイオンを絶対温度で数10ミリKまで冷却するのである。

その結果、このような状態のイオンは、ある特定の原子準位間を励起・脱励起を繰り返すようになり、イオン1個当たり毎秒100万個以上の蛍光光子を放出することから、100個程度のごく少数のイオンでも容易に観測できるようになるというわけだ。

超微細構造定数は、原子(イオン)のスペクトル線の超微細構造準位の間を直接つなぐ遷移の周波数を測定することによって求められるが、この遷移は光とはいっても3GHz程度のマイクロ波になる。この周波数のマイクロ波の光では、光子1個当たりのエネルギーが可視光の100万分の1しかないため、マイクロ波の吸収・放出を少数個の原子に対して検出することは不可能だ。そこで、レーザー・マイクロ波二重共鳴法が用いられたのである。これは、レーザーとマイクロ波を交互に照射し、マイクロ波による遷移が起きた時に、レーザー照射時の蛍光強度が変わることを利用する一般的方法だ。

11Beは半減期が13.8秒と短いため、レーザー冷却したあと、マイクロ波の周波数を2秒間でスキャンするとしても、それを10回くらい繰り返すと減衰してしまうので、再度蓄積する必要がある。これを何回も繰り返すことによって、マイクロ波の共鳴スペクトルが鮮明に見え(画像3)、このスペクトルから共鳴周波数を高精度で求めることに成功したというわけだ。

そしていくつかの異なる条件と、異なる遷移を測定することにより、11Be+イオンの超微細構造定数A=-2677.302988(72)MHz、およびその符号(=核磁気モーメントの符号)が決定され、さらに「核スピン量子数(I)」も1/2と確定されたというわけだ。なお画像3はマイクロ波の周波数をスキャンしながら、レーザー照射時に観測された蛍光強度をプロットしたもの。波を打っているのは、マイクロ波照射をパルス状に与えていることによるラビ振動による効果である。この共鳴スペクトルから、共鳴周波数は2677.37430(10)MHzと決定された。

Be同位体における、今回の研究の成果と過去の成果がまとめられているのが画像4である。今回の研究は、超微細構造定数の精密測定に徹したものだったが、磁化の広がりを無視した近似で核磁気モーメントも導き出だすこともでき、一般的な核構造理論の検証には十分な確度だという。

一方、中性子ハロー核の磁化の広がりを導き出すには、この近似法の値では意味がなく、核磁気モーメントの直接測定が必要になるとする。画像4に示されているように、3種類のベリリウム同位体の内、安定同位体の9Beのみ光学的分光法によって高精度で直接核磁気モーメントが測定されているが、7Beと11Beの不安定同位体ではまだ不十分だという。

11Beについては欧州原子核研究所においてβ線を使った核磁気共鳴法によって2000分の1の誤差で測定されているが、ハロー中性子を見る目的にはまったく不十分な精度とする。さらに、7Beはβ線を一切出さないので、11Beで使われた方法さえも使えず、光学的分光法が唯一の方法だ。原子核の磁気的大きさを測り、ハロー中性子を見るためには、よりいっそうの実験技術の開発が必要となるとした。

理研仁科加速器研究センターでは、あらゆる元素の不安定原子核を調べることにより、長く安定核のみで理解されてきた原子核の成り立ちについて、不安定核をも含む統一的な描像を構築することを目指していることから、その目的のために精密分光研究を行う実験設備として、低速およびイオントラップされたRIを供給する装置としてSLOWRIが整備され、現在調整が進んでいるところだ。

SLOWRIは、RIBFの超伝導リングサイクロトロンで加速された重イオンにより超伝導RIビーム分離生成装置「BigRIPS」で生成されるあらゆる元素のRIビームを減速冷却して低エネルギーRIビームないしトラップされたイオンに変換する機能と、ほかの実験に必要なRIを分離する過程で捨てられているRIを有効活用して低エネルギーRIビームに変換して、下流の実験設備に導く機能を有している。今後、光学的分光ばかりでなく、短寿命原子核の質量の網羅的精密測定も計画されているという。

トラップされた不安定核イオンの分光研究は、SLOWRIによる研究の柱の1つだ。今回の研究の発展として、最初にベリリウム同位体の核磁気モーメントの精密測定から始める考えだという。研究チームは、これまでに安定ベリリウム同位体9Beにおいて、強磁場中の超微細構造のレーザーとマイクロ波、ラジオ波の三重共鳴法による精密測定から、超微細構造定数と核磁気モーメントの双方を同時かつ独立にそれぞれ10億分の1、1000万分の1の高精度で決定することに成功している。この手法を7Be、11Beに適用し、中性子ハローを直接光で観察することを完結させる計画とした。