京都大学などの研究者らによる研究チームが、3月19~22日に行われた日本天文学会2014年春期年会において、太陽型の恒星が、これまで人類が観測したことのある太陽における最大級の爆発現象である「フレア」の100~1000倍の超絶的なエネルギーを解放する「スーパーフレア」を起こす可能性があることを発見したと報告した。

成果は、京大大学院 理学研究科の野上大作助教、東大大学院 理学系研究科の前原裕之研究員、京大 理学部4回生の野津湧太氏、同・野津翔太氏、同・柴山拓也氏、同3回生の鄭祥子氏、兵庫県立大学 西はりま天文台の本田敏志研究員、京大大学院 理学研究科の柴田一成教授らの共同研究チームによるもの。

フレアは、黒点に蓄えられた磁場のエネルギーが一気に放出される爆発現象で、この時、太陽から破壊的なまでの大量の粒子が放出される(「コロナ質量放出(CME:Coronal mass ejection)と呼ばれる」)。その大量の粒子が地球磁気圏に衝突・侵入すると巨大な磁気嵐が引き起こされ、通信システムの障害や大規模な停電などが引き起こされてしまう。また、国際宇宙ステーションなど宇宙空間で活動する宇宙飛行士にとっても命に関わりかねないほどの被ばくの懸念が発生する。実際、1989年3月にはフレアを原因とする大規模な停電がカナダ・ケベック州を中心に発生し、600万人が被害を受けた。

フレアが発生する頻度は、地震同様にエネルギーの大きなものほど少なく、観測史上最大とされる1859年の「キャリントン・フレア」クラスになると、数十年に1度になるという。なおキャリントン・フレアが現代の地球を直撃した場合、人工衛星や地上の発電・送電システムなどが大打撃を受ける可能性が高く、衛星通信・放送、GPSが使用不能になるほか、大停電が発生し、我々の生活は大混乱に陥る危険性があるという(文明が高度になるにつれ、フレアに対して弱くなっており、その警鐘が鳴らされている)。そしてキャリントン・フレア以上の規模になってくると、太陽観測の歴史がまだ短いため、明確な答えが出ていないという具合だ。

ただし、発生そのものはキャリントン・フレアクラスですら人の一生の間ですら何度かあるほどの高頻度だとしても、毎回放出された大量の粒子が地球と衝突するわけではないので、数10年に1度のペースで被害を受けるわけではない。運が悪いと、ストライクとなってしまうというわけだ。

ともかく、直撃を受けると非常に危険なCMEを発生させるフレアだが、我々の太陽だけを観測していたのではデータの集まりが遅いため、現在はほかの多数の恒星を観測することによって研究が進められている。そうした中でわかってきたのが、キャリントン・フレアの100万倍という、もはや「ハイパーフレア」とでも名付けたくなるような強大なフレアも観測されるようになってきたことだ。ただし、それは生まれたてで高速で自転している星や、連星系、さらには太陽よりもずっと温度が低くて深い対流層を持つ星などで起きており、太陽とはまったく性質が異なっているのでひとまず安心である。

またこれまでの研究では、太陽と似たような温度や質量のスペクトルがG型の主系列に属する恒星では、フレアの発生は2000年にシェーファー氏らが9例を報告しているが、これには信頼性の低いデータも含まれているとされ、統計的な研究を行えるデータ数ではなかったという。その理由としては、我々人類にとっては破壊的なまでのエネルギーだが、太陽型星ではキャリントン・フレアクラスが発生した程度では、恒星全体としての明るさはせいぜい0.01%(1万分の1)程度しか変化せず、従来の観測では発見が非常に難しいかったからである。

しかしそれを打破したのが、2009年にNASAが打ち上げた太陽系外惑星探査衛星「ケプラー」だ。本来は系外惑星を、惑星が恒星の前を横切るトランジット現象によって恒星の明るさが変化することで検出することを主目的とした天文観測衛星で、系外惑星の発見数がうなぎ登りになったのはこのケプラーの活躍によるところが大きい。ケプラーがなぜフレアの観測に役立ったのかというのは、高精度な搭載観測機器により0.01%の変化を見抜くことができたからである。

そこで研究チームはケプラーのデータから約150個のG型主系列星を解析し、キャリントン・フレアのさらに100~1000倍にも及ぶスーパーフレアが起こっていることを2012年に発見。その後、さらに研究は進み、スーパーフレアの頻度は800~5000年に1度の頻度で起きていることがわかってきたのである。

ただし、観測された恒星はG型主系列星と分類されてはいるが、本当の意味で太陽に近いのか、という疑問は残っていたという。特に、自転の速度がずっと速い場合には、もともとスーパーフレアを起こすために必要な巨大な磁気エネルギーを作り出しやすいという性質が考えられるので、自転速度の正確な測定が重要だ。また恒星の基本的な性質として、温度や表面重力、金属量などの正確な測定も課題となっていたのである。

そこで研究チームはすばる望遠鏡に搭載されている高分散分光装置「HDS(High Dispersion Spectrograph)」を用い、2013年の6月にスーパーフレア星の詳細な性質の調査を実施。610~882nm(緑色~赤外線)の波長域が詳しく観測された結果、特に太陽によく似た「KIC9766237」「KIC9944137」が発見された。なおHDSは、可視光で10万分の1の波長差を識別できるする性能を持つ。

画像1がKIC9766237の、画像2がKIC9944137の、それぞれケプラーで得られた光度曲線(明るさの変化)のグラフだ。矢印で示されているスパイクが突出した突然明るくなっている部分がスーパーフレアで、その拡大図が小さい図だ。これらのフレアのエネルギーは、キャリントン・フレアの100倍程度と見積もることができたという。

スーパーフレア以外の部分で周期的に近い変化を示しているが、これは大きな黒点があり、星の自転によって見え隠れするための変化であると考えられるとしている(画像3)。周期解析を行うことにより、それぞれ21.8日、25.3日の自転周期を持つらしいことが示されたという。これは太陽の約25日に近いものだが、さらに詳しい観測による確認が必要だとしている。

画像4・5では星の活動性を表す指標である、「水素(Hα)」と「カルシウム(Ca II8542)」の吸収線が示されている。なお吸収線とは、光源(この場合はいうまでもなく恒星)と観測者の間に、原子や分子が存在すると、その種類に応じて特定の波長の光が吸収され、その波長での光の強度が減少した結果として波長スペクトル上で生じる、その波長に対応する場所で現れる暗い線のことだ。よって、その恒星が含む元素がわかるのである。これらの吸収線は、活動度が高いほど浅くなるが、太陽の双子星といわれるほど太陽とそっくりな18Sco(さそり座18番星)とほぼ同じになっていた。

|

|

|

|

画像4(左)が水素(Hα)の、画像5(右)が電離カルシウム(Ca II8542)の吸収線。それぞれの星の吸収線と、太陽の双子星といわれている「18Sco」が重ねられている。これらの吸収線は、活動度の高い星ほど浅くなる性質があるが、18Scoよりわずかに浅い程度でほとんど似たような活動度であることが示唆されるという |

|

そして画像6は鉄(Fe I6213,6215,6216,6219)の吸収線が示されたもので、これらの吸収線は18Scoのものとほぼ重なっている。もし連星系であれば、それぞれの星に由来する2つの吸収線が見えることが期待されるが、その兆候はないという。

また自転の速い星である場合、ドップラー効果でこの吸収線は拡がるが、これも太陽と同じくらい(~2km/秒)であることがわかるとする。このことは、ケプラーデータの明るさの変化から求められた周期が正しいこと、およびこの星の自転軸が、太陽と同じように視線方向とほぼ垂直(赤道方向を正面に見ている状態)であることを示すという。

さらにこれらの鉄を含む多数の金属の吸収線を合わせて調べることによって、温度や表面重力(半径の指標)、金属量を求めることもできる。温度については、両方の星とも太陽と100度程度以内の違いで、表面重力も20%以内の違いということが判明。金属量の太陽との違いも50%程度以内とした。

研究チームはCa II8542の吸収線の深さから、星表面の平均的な磁場強度を見積もる手法を開発済みで(画像7)、これによると両恒星とも平均磁場強度は(1~20)×10-4T(太陽は1×10-4T程度)であると推定できるという。

画像1の光度曲線の振幅が0.1%であることから、黒点の大きさは星表面の0.1%以上であることがわかる。平均磁場強度が予想される範囲の最大値である20×10-4Tであるとすると、黒点内の磁場強度は最大2Tにまでなる形だ。ただし、黒点内に磁場が閉じ込められるとすると、磁場強度は磁気圧とガス圧が釣り合うくらいまでしか大きくなることはできず、温度や表面重力が太陽とほぼ同じであるとすると、黒点内の磁場強度は最大で0.3テスラくらいだと考えられるという。

この場合の黒点の大きさは星表面の1%程度ということになる。この大きさは、ケプラーデータの明るさの変化から考えられる黒点の大きさの下限値の10倍くらいとなるが、星表面には黒点が散らばっていて、明るさの変化がそれほど大きくならない可能性があるとした。太陽型星ではない、大きなフレアを起こす星では、大きな黒点が極付近にあっていつも見えていて、大きな明るさの変化を引き起こさない、という観測例もあるとする。

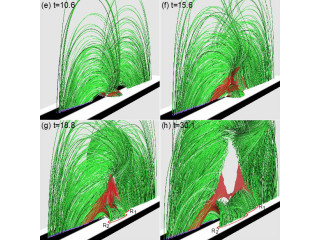

以上をまとめると、今回報告されたKIC9766137とKIC9944237は、太陽と似たような自転周期、ほぼ同じ温度、表面重力、金属量を持つ。また連星系をなしているという証拠もなかった。このように、太陽に非常によく似た星であると考えられるが、星表面の1%にもなる巨大な黒点を持ち、太陽で観測された最大級のキャリントン・フレアの100倍程度のスーパーフレアを起こしたことになる(画像8)。これは、太陽でもスーパーフレアが起こりうるという仮説を支持するものだ。

|

|

|

|

画像7(左):Ca II8542の吸収線の中央での規格化光度と平均磁場の関係。恒星表面での平均磁場が強くなると、Ca II8542の吸収線が浅くなるという関係がある。画像8(右):Hαで見たスーパーフレアが起こっている星の想像図 |

|

現在、京大はスーパーフレアに関するさらなる研究を進めるため、同大学を中心に、国立天文台、名古屋大学、ナノオプトニクス・エナジーとの産学連携で、国立天文台 岡山天体物理観測所の敷地に口径3.8mの望遠鏡(画像9)を建設する計画が進められている。同望遠鏡は2015年に完成するスケジュールで、その後も観測装置の開発が進められていく予定だ。

今後、すばる望遠鏡や、この新型3.8m望遠鏡を用いて、さらに詳しいスーパーフレア星の性質や黒点の分布や長期的な活動度の変化(太陽は平均して11年周期での活動度の変化が知られており、スーパーフレア星も非常に活発な時期のみスーパーフレアを起こす可能性があるという)、スーパーフレアの機構などを調べていくとしている。このことから、巨大なフレアが起こる条件や兆候についての知見が得られれば、太陽活動による人類社会への甚大な被害を防ぐことにつながると期待されるとした。