物質・材料研究機構(NIMS)は3月10日、反強磁性体の磁気冷凍性能を最大限引き出す方法をコンピュータシミュレーションにより発見したと発表した。

同成果は、NIMS 若手国際研究センターの田村亮ICYS-Sengen研究員、先端的共通技術部門 理論計算科学ユニットの大野隆央ユニット長、同部門 量子ビームユニットの北澤英明ユニット長らによるもの。詳細は、「Applied Physics Letters」に掲載される予定。

冷凍技術は必要不可欠な技術であり、古くから技術開発が行われてきた。現在、最も良く使われている冷凍技術は気体冷凍であり、気体を圧縮・膨張させることによって気体のエントロピーを変化させ、温度変化を発生させている。しかし、気体冷凍では環境負荷冷媒の使用や、コンプレッサを用いた圧縮・膨張による振動や騒音などといった問題があり、必ずしも最適な冷凍技術とは言えない。そこで、気体冷凍に代わる技術として、注目を集めているのが磁性体の磁気熱量効果を用いる「磁気冷凍技術」だ。磁気熱量効果とは、磁性体に磁場を印加することにより、磁気エントロピーが変化し、温度変化が誘発される現象である。

磁気冷凍技術の実用化には、大きな磁気熱量効果を示す磁性体を使用する必要があり、さまざまな種類の磁性体を対象として探索が行われている。その際、磁場を有限磁場から零磁場まで変化させた際に得られる磁気エントロピー変化が、磁気冷凍性能を表す指標として主に使われている。この磁場印加手順を用いることで、強磁性体ではキュリー温度近傍で非常に大きな磁気エントロピー変化を得ることができる。一方で、反強磁性体や一般の磁性体など、より広い物質群が示す磁気熱量効果は、強磁性体が示す磁気熱量効果とは性質が異なることが実験より明らかになっている。磁気熱量効果の特性が異なれば、磁気冷凍性能を最大限引き出せる磁場印加手順が強磁性体とは異なる可能性がある。しかし、磁性体の種類に依存した磁気熱量効果の微視的性質は解明されていない点が多く、磁気冷凍性能を最大限に引き出せる条件で比較できる方法は未だ存在しない。したがって、磁気熱量効果の微視的性質を解明し、それぞれの磁性体の特徴に即した、磁気冷凍性能を最大限引き出す方法の開発は重要な課題となっている。

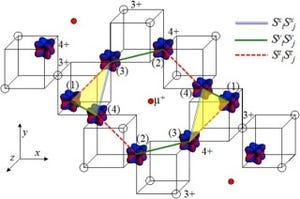

今回、NIMSと東京大学 物性研究所が共同利用するスーパーコンピュータを用いたシミュレーションにより、強磁性体および反強磁性体の示す磁気熱量効果の微視的性質を精度よく調査したところ、強磁性体の磁気構造では、すべての電子スピンが同じ方向に揃っているのに対し、反強磁性体では、半数の電子スピンが逆を向いていることが分かった。また、モンテカルロ法を用いることにより、これらの磁性体に磁場を印加した際の磁気エントロピーの温度依存性を高精度に取得した。強磁性体では、磁場を大きくすると必ず磁気エントロピーが減少する。それに対し、反強磁性体では磁場を大きくすると磁気エントロピーが増加する場合があり、磁場に対する非単調な振る舞いが観測された。また、反強磁性体では各温度で磁気エントロピーが最大になる有限の磁場Hmaxがあることを発見し、温度依存性を明らかにしたという。

磁気冷凍では、磁気エントロピーを低い状態から高い状態へ移すように磁場を変化させることで冷却が行われる。強磁性体の場合、有限の磁場から磁場を減少させることによって常にこの状況が実現される。そのため、磁気冷凍研究において従来使用されてきた磁場印加手順によって、磁気エントロピー変化を最大限引き出すことができる。図4は、今回の研究で得た強磁性体の磁気エントロピー変化の一例。キュリー温度より少し高温で大きな磁気エントロピー変化が得られることを確認した。一方で、反強磁性体において従来型の磁場印加手順を使用した場合、ネール温度より少し高温で磁気エントロピー変化は最大となる。しかし、反強磁性体のネール温度以下では、Hmaxにおいて磁気エントロピーが最も高い状態であるため、従来型の磁場印加手順を使用してしまうと、得られる磁気エントロピー変化は小さくなってしまう。そのため、反強磁性体の磁気冷凍性能を最大限引き出すためには、有限の値からHmaxへ向けて磁場を変化させる必要がある。これが研究グループが発見した磁場印加手順であり、図4のように、従来型の磁場印加手順を用いた場合よりも、大きな磁気エントロピー変化を引き出すことができる。そして、従来型手順を用いた場合よりも、得られる磁気エントロピー変化の最大値が大きくなる。また、磁気エントロピー変化が最大となる温度はネール温度近傍に限らず、印加磁場に依存して変化し、主にネール温度以下であることも明らかにした。このように、反強磁性体では発見した磁場印加手順を使用することで、最大限引き出せる磁気エントロピー変化の値および、それを引き出すことのできる温度を正確に知ることができ、磁気冷凍性能を最大限に引き出せる条件で比較することが可能となる。

今回発見した磁場印加手順は、反強磁性体に特化したものではなく、非強磁性的な磁気構造を示す一般の磁性体に対しても、磁気冷凍性能を最大限引き出すための手順である。従って、この磁場印加手順を用いることで、複合磁性体やナノ磁性体なども含めた幅広い物質群の磁気冷凍性能を最大限引き出すことが可能になる。また、磁気冷凍性能が最大となる温度を正確に得ることができ、対象とした磁性体の磁気冷凍材料として有用な動作温度を知ることができる。つまり、今回発見した手順を用いることによって、すべての磁性体の最大の磁気冷凍性能を正確に把握できるため、さまざまな種類の磁性体の磁気冷凍性能を最大限に引き出せる条件で比較することが可能となる。これにより、磁気冷凍に適した磁性材料開発の可能性が広がり、磁気冷凍機の実用化に向け大きな寄与が見込まれるとコメントしている。