慶應義塾大学(慶応大)は3月3日、「ヒト内因性レトロウィルス(HERV)」の1種「HERV-H」が、がんの転移において重要な役割を果たしていることを明らかにしたと発表した。

成果は、慶応大医学部 先端医科学研究所 細胞情報研究部門の工藤千恵講師、同・河上裕 教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、3月3日付けで米がん学会誌「Cancer Research」オンライン速報版に掲載された。

HERVとは、かつて進化の過程でDNAに入り込んで以来、遺伝的に受け継がれている遺伝子で、全ヒトゲノムの約1%を構成し、HERV-Hのほかにも、「同K」、「同W」、「同F」など数10種類が同定されている。その一部は、「悪性黒色腫」、乳がん、前立腺がんなどのさまざまながんで発現が増強されていることが知られているが、通常は不活性化状態にあるHERVがなぜがん細胞で再発現するのか、その意義についてはわかっていなかった。そこで研究チームは今回、腫瘍生物学的・免疫学的な観点から、がん細胞におけるHERVの機能的役割に着目し、研究を進めたのである。

今回の研究では、「クラスIファミリー」の1つであるHERV-Hについて、がん病態における発現意義の検討が行われた。まず、大腸がんや膵がんなどのさまざまなヒトがん細胞株を用いて、HERV-H遺伝子を特異的に阻害する「siRNA」の導入によるがん細胞の増殖や浸潤・転移への影響の生物学的な解析が実施されると同時に、HERV-Hを発現するがん細胞を数日間培養した培地でヒト末梢血細胞を刺激した場合に生じる変化が免疫学的に解析された。

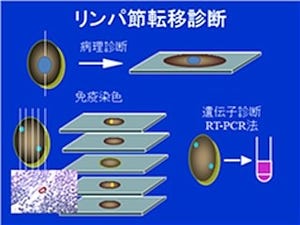

次に、ヒトがん細胞株が免疫不全マウスに移植されて生体内での腫瘍や免疫の動態が解析されたほか、正常な免疫機構を持つマウスにマウス内因性レトロウィルスを発現するがん細胞を移植したモデルを用いて、siRNAや抗体による治療実験が行われた形だ。さらに、大腸がん症例の原発巣や転移巣におけるHERV関連分子の発現の病理学的な解析も実施された。

その結果、がん細胞は、細胞運動能や浸潤能を亢進させて上皮から離脱し転移する上で重要な役割を果たす「上皮間葉転換(EMT)」を生じる際に、HERV-H発現を増強させること、またケモカインの1種で通常はリンパ節内の「ストローマ細胞」で産生されている「CCL19」の産生量や、リンパ節転移に関与するケモカイン受容体の1つ「CCR7」の発現を増強することが判明したのである。

なおケモカインとは、特異的な受容体を発現している細胞を引き寄せる分子群の総称だ。例えばがん細胞が受容体CCR7を発現すると、そのケモカインのCCL19に引き寄せられて転移するため、がんのリンパ節転移との関連性が示されているところである。

がん細胞から産生されたCCL19は、「間葉系幹細胞(MSC:Mesenchymal Stem Cell)」をがん組織に動員するだけでなく、免疫抑制作用が報告されているHERV-H由来ペプチド「H17ペプチド」との共同作用で、そのMSCを増殖させることもわかった(画像1)。

MSCは胚の間葉に由来する「体性幹細胞」で、「骨芽細胞」、脂肪細胞、筋細胞、軟骨細胞などの間葉系に属する細胞への分化能を有する。このように組織幹細胞として重要なだけでなく、抗腫瘍免疫に重要な「樹状細胞」や「細胞傷害性T細胞」の活性を抑制する作用を示す。またがん組織で増加していることから、がんの進展との関連性が示唆されている。しかし、その詳細なメカニズムは未だに明らかでない。

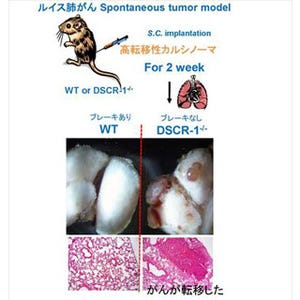

H17ペプチドによる免疫抑制分子機構はこれまで十分に解明されていなかったが、今回の研究により、その一部にMSCの動員・増殖が関与していることが明らかとなった形だ。また、H17ペプチドが、がん細胞に作用して浸潤能を亢進させることも新たに明らかとなり、HERV-Hの発現によってがん細胞の転移が間接的・直接的に促進されている可能性が示されたのである(画像2)。

さらに、大腸がん組織では、HERV-H発現、CCL19発現、MSC集積が統計学的に有意に相関して増加していることがわかり、今回の成果は臨床的にも有意義な発見である可能性が示されたという。

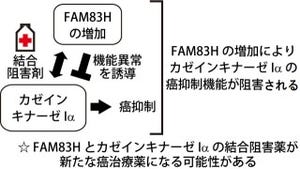

今回の成果により、がん細胞がHERV-Hを発現することで、がん細胞の浸潤・転移を増強するだけでなく、がんを攻撃する免疫反応の誘導を抑制し、がん転移を積極的に促進している可能性が示された。このことから、HERV-Hやその上流・下流の分子を標的とした新たな治療法や診断法を開発できる可能性が期待されるという。

今回の成果を基にした将来的な治療について研究チームでは、HERV-H関連分子を標的にがん細胞の増殖や浸潤を阻害する治療法に限らず、抗腫瘍免疫を増強する免疫療法として応用することも考えているということで、すでにワクチン療法や樹状細胞療法などを見据えて、HERV-H発現がん細胞を攻撃できる細胞傷害性T細胞を誘導するペプチドの同定も成功させている。なおがん免疫療法は、米科学誌「Science」の2013年に発表された重要な科学成果"Breakthrough of the Year 2013"にも選ばれており、今回の成果は、今後のがん免疫療法の改良にも有用である可能性が期待されるという。

またHERVは、自己免疫疾患などほかの疾患でも発現することが知られていることから、がん以外の治療法開発にも応用できる可能性も考えられるとする。今後は企業との共同研究も含めて、診断薬や治療薬の開発を進めて行くことも考えているとした。