神戸大学は12月25日、有機薄膜太陽電池にできる電荷(電子と正孔)の正確な位置と向きの観測に成功し、光から電流が効率よく生まれる仕組みを分子レベルで明らかにしたと発表した。

同成果は、同大大学院 理学研究科の小堀康博教授らによるもの。詳細は、米国化学会誌「The Journal of Physical Chemistry Letters」のオンライン版に掲載された。

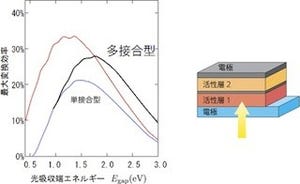

有機薄膜太陽電池は、主流のシリコン系太陽電池(変換効率20~25%)よりも小型、低コストで柔軟性に富んだ環境に優しい太陽電池として注目されている。近年、変換効率の向上がめざましく、11%程度を記録するまでになったものの、実用化にはさらなる高効率化が不可欠となっている。有機薄膜太陽電池は、フラーレン誘導体と共役系高分子の混合膜を光活性材料として用いる。これらの材料は、光を電気の担い手である電荷に変え、さらに生まれた電荷を電極に向けて輸送する重要な役割を持っている。このような異なる有機化合物で構成される薄膜内部はバルクへテロ型接合(BHJ)と呼ばれる不均一な接合界面を形成しており、高い変換効率を生むことから、現状の有機系太陽電池の主要な構造となっている。薄膜基板への光照射により、この接合界面で電子と正孔に分かれる化学反応が起こると、電子はフラーレン誘導体に、正孔は共役系高分子にそれぞれ渡され、2つの反応中間体が生成される。この際に、生成する各中間体には、不安定な電子を1つだけ持った電子軌道が存在する。

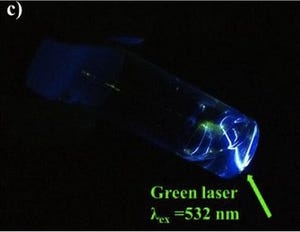

これら不安定な電子と正孔が光によって高速かつ高効率に生成することが知られている。しかし、高い効率で電気を取り出すためには、BHJで生成した電子と正孔との間の距離を伸ばして、元の安定な分子に戻る反応(電荷再結合)を起こさないようにすることが重要となる。これまで、有機薄膜太陽電池基板への光照射直後に中間体である電子や正孔がどのような位置や向きにどのような電子軌道で生成し、電子と正孔の間に生じる引力の安定化をどう乗り越え光電流へと変わって行くのかを分子レベルで観測した例はなく、高効率化の鍵を握るBHJで光電流が効率よく生まれる仕組みは未解明だった。一方、研究グループは、電子スピン共鳴法を用いた電子と正孔の電子軌道同士の重なりによる電子的相互作用と電子と正孔対の立体構造の解析手法を発展させてきた。同手法により、中間体の立体構造と電子軌道の重なりの同時解析が可能となり、光エネルギー変換の起源を実験的に明らかにすることが期待されていた。

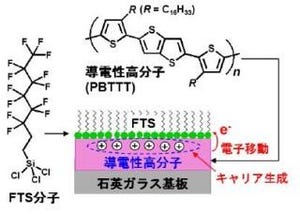

そこで今回、有機薄膜太陽電池がBHJにおいて光電流を生み出す仕組みを分子レベルで明らかにするため、電池材料であるフラーレン誘導体(PCBM)と共役系高分子のポリアルキルチオフェン(P3HTあるいは置換アルキル基の炭素数を12個持つP3DDT)による薄膜基板を作成し、時間分解電子スピン共鳴法による測定を行った。さらに、測定された電子スピン共鳴スペクトルについて、BHJにおける反応で生成する電子および正孔の外部磁場や電荷同士の磁気的相互作用によるエネルギーと、電子と正孔の電子軌道同士の重なりによって生じる相互作用エネルギー(電子的相互作用)の影響を量子論にもとづき解析した。計算機によるシミュレーションによって実験結果を再現し(図2赤線)、その中から高効率化の仕組みを明らかにするためのパラメータである界面に生成する電荷の立体構造と電子的相互作用を決定した。

その結果、BHJ界面の自己組織化により形成された高分子結晶相において、高分子アルキル基の分子揺らぎ運動(フォノン効果)が活発化することによって、正孔が電子から2nm以上に解離する様子を捉えることに成功した。さらに、このフォノンと高分子結晶性の相乗効果によって、複数のポリマー鎖に渡る広範囲な電子軌道の広がりが正孔に生まれることが電子的相互作用エネルギーの解析によって明らかになった。

これは、高分子材料のアルキル鎖の運動によるフォノン効果と、自己組織化による規則的な結晶相の形成という2つの因子が電荷の広がりと解離を引き起こし、電荷再結合による損失を抑制することで、有機薄膜太陽電池が効率的に光電流を生み出すことを示したものであるという。今回の解析によって、BHJにおける高効率な電流生成の仕組みが分子レベルで明らかになったとしている。

今回の成果は、有機太陽電池において初期に生成する電荷の位置や向きと、電子軌道の重なりを観測し、有機太陽電池の発電機能を分子レベルで探索・評価する新たな実験・解析手法を提案するものである。具体的には、高分子材料におけるアルキル鎖のフォノン効果と結晶相の形成がBHJの高効率化に関わる2つの普遍的な因子であることを活用し、個々の高分子材料に適したコントロールを試みることで、電荷再結合を防ぎ電荷解離を促進するという、デバイス開発に不可欠な半導体分子の制御や設計・合成に明確な指針を与えることができる。今後は、有機太陽電池材料の解析によるさらなる高効率化実現の加速に寄与することが期待されるとコメントしている。