名古屋大学(名大)と高輝度光科学研究センター(JASRI)、東京大学、東北大学は11月18日、有機化合物における新たな相転移現象を発見したと発表した。

同成果は、名大大学院 理学研究科 機能性物質物性研究グループの岡崎竜二助教、寺崎一郎教授、JASRIの池本夕佳副主幹研究員、森脇太郎副主幹研究員、東京大学 物性研究所の森初果教授のグループ、東北大学 金属材料研究所の佐々木孝彦教授のグループらによるもの。詳細は、11月22日(現地時間)発行の米国物理学会誌「Physical Review Letter」に掲載される予定。

物質の状態は、外界の温度によって固体・液体・気体など、様々な状態に変化する。例えば、水(液体)は温度を上げて100℃を超えると水蒸気(気体)となり、逆に温度を下げて0℃以下になると氷(固体)に変わる。そのような状態の変化を相転移と呼ぶ。相転移現象は、固体中に多数存在する電子にも見られ、物質の多彩な電気・磁気的性質の起源となっている。例えば、鉄は高温では電子の有するスピンがばらばらの方向に向いた状態(常磁性状態)であり、磁石にくっつく性質を持たない。温度を下げて、電子のスピンがある方向に一様に揃った状態(強磁性状態)に相転移することで、磁気的な機能を有するようになる。

一方、酸化物セラミックスの中には、温度変化によって、電気をよく流す状態(金属状態)から電気を流さない状態(絶縁体状態)へと相転移する物質が存在することも知られている。そのような相転移現象は、空間的に一様な状態を考える熱力学に基づいて理解され、実際の物質における相転移現象に関しても、状態の変化は試料全体で空間的に一様に起きるということが常識とされてきた。例えば、水の場合では、相転移温度である0℃より温度が高ければ、空間的に一様な水の状態であり、温度が低ければ同様に空間的に一様な氷の状態となり、それらは0℃においてのみ共存する。

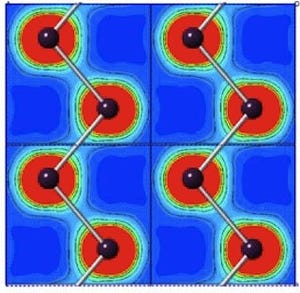

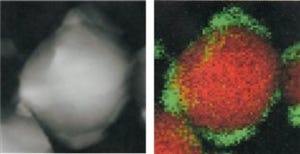

今回、名大の研究グループは、大型放射光施設SPring-8にて実験を行い、有機分子meso-DMBEDT-TTFでできた化合物において、70K(約-200℃)の相転移温度以下から絶対零度(約-273℃)近くまで、2つの異なる電子の状態が1つの試料内で空間的に住み分けて存在していることを発見した。具体的には、高純度のβ-(meso-DMBEDT-TTF)2PF6単結晶に対し、SPring-8のビームラインBL43IRの高輝度赤外線源によって達成した10μm程度の高空間分解能での赤外イメージング分光技術を用いて、この有機化合物の局所的な電子の状態が、相転移温度以下で試料内部において場所ごとに大きく異なっているということを明らかにした。この現象は、あたかも絶対零度近くまで水と氷という2つの異なる状態が共存しているような状況であり、従来の常識とはまったく異なる新しい相転移現象だという。

今回報告された現象は、空間的に均一な状態を考える従来の相転移の概念とは本質的に異なる。自然は、最もエネルギーが低い状態を安定化しようとするが、2つの異なる状態が空間的に不均一に存在するという今回の結果は、それら2つの状態がほぼ同程度のエネルギーを持っているということを意味している。この現象は、超伝導や反強磁性などといった多様な電子状態を示す有機化合物の特徴を反映した結果であると考えられ、逆に他の有機化合物においても同様の相転移現象が起きている可能性がある。

また、今回観測された状況は、いわば2つの状態が拮抗している状況であり、電場などといった外場に対して極めて敏感に変化し、試料のマクロな電気抵抗率などが巨大電場応答を示す可能性もある。実際に同物質では、いわゆるオームの法則に従わない、巨大な非線形伝導現象なども観測されており、不均一な電子状態を利用・制御した有機エレクトロニクスという新しい概念に基づいた研究の展開が期待されるとコメントしている。