金沢大学は、出生は単に赤ちゃんを産み出すだけではなく、実は赤ちゃんの脳発達を制御するという役割を担っていることを発見したと発表した。

同成果は、同大 脳・肝インターフェースメディシン研究センターの河﨑洋志 教授(2012年12月末まで、東京大学医学部附属病院 神経内科/大学院医学系研究科 神経機能解明ユニット 特任准教授)および日本学術振興会特別研究員(2012年3月末まで、東京大学医学部附属病院 神経内科 特任研究員)の戸田智久 研究員らによるもの。詳細は10月14日付(米国時間)の米国科学誌「Developmental Cell」に掲載された。

ヒトなどの哺乳類の生涯は受精から始まり死で終わるが、その中で幾度も環境変化が生じる。中でももっとも劇的と考えられるのが、外界から隔離されている胎内から、脳を活発に使い外界から情報を受け取り自ら行動することが求められる母親から生まれ出る(出生)ことだ。この生涯において、もっとも劇的な環境変化に対し、赤ちゃんの脳も変化を迫られるであろうと考えられているものの、これまでの研究からは、脳発達における出生の役割はほとんど解明されていなかった。

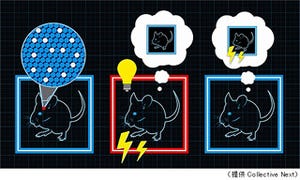

そこで今回、研究グループでは、脳発達における出生の重要性の解明に向け、マウスを用いて、触った感覚(触覚)を司る神経系であり、出生直後のマウスではその生存と生育に不可欠であることが知られている「体性感覚系」に着目して研究を実施。その結果、出生がきっかけとなり大脳の神経回路が形成されることを発見したという。

この発見は、出生は単に赤ちゃんを産み出すだけではなく、実は赤ちゃんの脳発達を制御するという従来知られていなかった出生に関する新たな役割を役割を持っていることを示すものであると研究グループでは説明している。

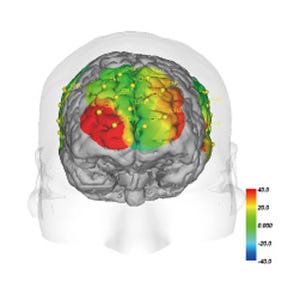

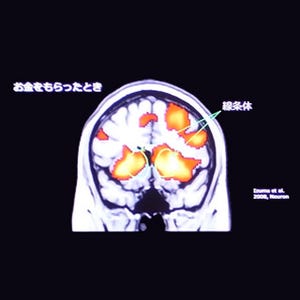

また、出生は体性感覚系だけではなく、外界を見るために重要な視覚系の形成も制御されていることを発見したという。これらの結果から、出生が体性感覚系という限られた一部の脳だけに作用するのではなく、脳のさまざまな部位で幅広く重要な役割を担っている可能性が示されたことから、さらに出生が脳発達をコントロールする仕組みを調べたところ、精神疾患などで重要な神経伝達物質「セロトニン」が、出生と脳発達とを仲介している鍵となる物質であることも発見したという。

具体的には、出生が脳内のセロトニン濃度を制御していること、ならびにセロトニンを操作すると脳発達に異常をきたすことを発見。これにより、出生が脳の中のセロトニン濃度の低下を引きおこし、その結果として脳発達を進行させることが示されたとする。

なお、これらの結果を受けて研究グループでは、臨床的には非常に早産で生まれた場合、発達障害や精神疾患のリスクが高いことが知られているが、その原因は未だに不明な点が多く残されており、今回の知見を活用することで、そうした早産による発達障害や精神疾患の発症機序の理解の突破口が示される可能性がでてきたと説明するほか、出生がセロトニンを介して脳発達をコントロールしていることを見出したことから、出生直後のセロトニン濃度変化が精神疾患の発症に関わるかどうかを今後の解析から解明することが可能になることも期待できるとしている。