京都大学は10月15日、植物の光受容体の機能を制御し、「花成(かせい)」を誘導する植物ホルモン「フロリゲン」の量を調節する新たな因子を発見したと発表した。

成果は、京大生命科学研究科の遠藤求 助教、同・荒木崇 教授、同・理学研究科の長谷あきら 教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東海岸時間10月14日付けで米科学雑誌「米科学アカデミー紀要(PNAS)」電子版に掲載された。

植物は赤色光や青色光の受容体を通して、季節や太陽のあたり具合といった環境情報を得ることで、最適なタイミングで花成を引き起こしている。赤色光は花成を抑制し、青色光は花成を促進していることが知られており、作物の成長促進や花成時期の制御にはこれらのシグナルをバランスよく制御することが不可欠だ。なお花成とは、栄養成長から生殖成長への成長相(発生プログラム)の切り換え、つまり個体として栄養成長していたものが生殖成長を始める移行過程のことをいう。

これまで、青色光受容体は転写因子「CO(シーオー)」の量を調節することで、フロリゲンの量を直接制御することが知られており、その仲介因子についても詳しい解析がなされていた。一方、赤色光受容体もCOの量を制御することは示されていたが、そこにどんな因子が関わっているかは不明のままだった。

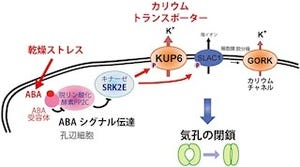

研究チームは、植物の主要な赤色光受容体である「フィトクロムB(phyB)」と直接相互作用する因子を探索し、新たに「PHL」を発見。解析の結果、このタンパク質を欠損する変異体では顕著な遅咲き表現型が示され、光受容体から花成ホルモンへのシグナル伝達経路に異常があることが確認された(画像1)。

また、PHLは赤色光を感知するとphyBと相互作用するだけでなく、COとも相互作用し、phyB-PHL-COという複合体を形成していることも明らかにされたのである。このことにより、PHLはphyBからCOへのシグナル伝達を仲介する因子であることが示された。これまでにゲノム情報が明らかになっている植物の内、種子植物ではPHLが広く保存されていることから、今回発見したPHLが花成制御に重要な役割を担っている可能性も示されたというわけだ。これらの結果から、赤色光受容体がPHLを仲介してCOへとシグナルを伝えることで、フロリゲンの量を調節していることが明らかにされた(画像2)。

|

|

|

|

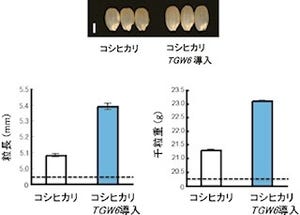

画像1(左):16時間明期、8時間暗期の長日条件における発芽後3週間目の花成の様子。野生型は花を咲かせているが、phl変異体は咲かせていない。 画像2(右):今回の論文で提唱されたモデル図。PHLは夕方に蓄積し、phyBの活性を阻害することでCOタンパク質の蓄積を促進することで花成を調節する |

|

なお今回の結果は、さまざまな作物や花卉の栽培・育種に応用可能な基盤を提供しているという。例えば、シロイヌナズナの属するアブラナ科植物であるダイコンやキャベツなどでは「薹(とう)立ち」が問題となっている。薹とは花を咲かせる茎のことで、薹立ちは花成に伴い起こる現象の1つだ。薹立ちによって、野菜が硬くなったりして食味が悪くなってしまったりして、価値が下がってしまうのである(「とうが立つ」は、薹立ちに由来しており、食用の時期を逃すことから、旬を過ぎるの意味になった)。よって、花成を抑制することで薹立ちを抑制できると考えられるという。一方で、花や種子に商品価値のある作物では、PHLの働きを調整することで、促成栽培が可能になるかも知れないとしている。