国立天文台は10月10日、開発が進められている「仮想(バーチャル)天文台」を活用して、太陽質量の1億倍よりも大質量の超巨大ブラックホールは、より銀河が密集した領域にあることを明らかにしたと発表した。

成果は、国立天文台 天文データセンターの小宮悠研究員、同・白崎裕治助教、同・大石雅寿准教授、同・水本好彦教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、9月3日付けで天文学専門誌「Astrophysical Journal」に掲載された。

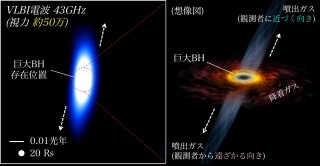

多くの銀河の中心には、太陽の100万倍を超える質量の巨大ブラックホールが存在するとされる。また、巨大ブラックホールの成長と銀河そのものの成長には、密接な関連があることが考えられるという。一部の巨大ブラックホールは、周囲のガスを引き寄せて莫大なエネルギーを放出し、「活動銀河核」として観測されている。

活動銀河は銀河中心にある巨大ブラックホールに周囲のガスが落ち込むことにより明るく輝く天体だ。その例としては、非常に活動的な銀河である「セイファート銀河」、非常に遠方にあるために点状にしか見えないがやはりとても活動的な「クエーサー」、そのクエーサーをさらに活動的にした「ブレーザー」などがある。

ブラックホールは太陽質量の30倍前後からより大きな恒星が超新星爆発の後に誕生するとされる天体で、その表面ともいえる事象の地平面を越えて内側に入ってしまうと光さえ脱出できないという強大な重力を持つことは、天文ファンやサイエンスファン以外にも知られた「恐ろしい」事実だ。

しかし、そうした巨大恒星の最終的な姿としての宇宙に多く存在するであろう小型~中型ブラックホールに対して、銀河の中心にいる巨大ブラックホールは前述したように太陽質量の100万倍を超え、我々の天の川銀河の中心にいると推定されるブラックホールの「いて座A*(エースター)」も、太陽質量の400万倍ある。しかしこの程度はまだかわいい方で、1億倍以上などという超大質量のブラックホールもあり、銀河の1つぐらい軽く吸い込んでしまうのではないかと、心配になってしまうほどだ。

もしすべてのブラックホールが恒星の最期の姿であるのなら、いて座A*のようになるまでどのように「太って」、つまり大質量化していくのかは今のところ詳細がわかっていない。1つの可能性として考えられているのが、、巨大ブラックホールを持つ銀河と周囲の銀河との相互作用によって、ブラックホールの成長がもたらされたというものだ。もしこの仮説が正しければ、巨大ブラックホールを持つ銀河とその銀河の環境には何らかの関係があるはずである。

これまでの研究では、電波で明るい活動銀河核など、一部の種族が銀河の密集した環境にあることは知られていた。しかし、中心のブラックホール質量との関連については明確な結果が得られていなかったのである。そこで研究チームは今回、中心に巨大ブラックホールがある活動銀河核の周囲に存在する銀河の分布を調べることからスタートした。

巨大ブラックホールの平均像を知るためには、多数の巨大ブラックホールと、巨大ブラックホールを中心に持つ銀河の環境を調べる必要がある。そこで、今回の研究では、多数の巨大ブラックホールの「観測」を行うために、現在開発が進んでいる「仮想(バーチャル)天文台」プロジェクトが活用された。

仮想天文台とは、世界中にあるさまざまな天文データベースをインターネットによって連携させ、統合的に利用できるようにしたシステムだ。近年、観測装置の高性能化でより詳細なデータを得られるようになったのは喜ばしいことだが、その反動としてデータ量が膨大になったのはいうまでもない(画像2)。

インターネットでやり取りできるにしても時間がかかるし、それらのデータを保存しておくストレージにも圧迫がかかる。またデータが多すぎて検索にも時間がかかる。そうした問題を克服すべく、データベース天文学の強力な研究手段として考え出されたのが、仮想天文台というわけである。日本の仮想天文台は、「JVO(Japanese Virtual Observatory)」という。

JVOの開発は国立天文台データベース推進室が担当しており、仕組みとしては、研究者などのユーザーから「~を観測せよ」と指令を受けると、世界中に分散する一般公開されている観測データの中から適切なデータを探し出し、その結果をわかりやすく提供するというもの。現在は世界各国が仮想天文台計画を独自に進めているが、国際仮想天文台連合IVOAも設立され、JVOも参加しており、最終的には世界の仮想天文台が連携して世界中のデータを利用可能になるという計画である(画像3)。

|

|

|

|

画像2(左):天文観測研究の現状。詳細な観測データが増えているのは嬉しいが、データの検索、やり取り、保存で悲鳴が上がっている。(c) 国立天文台●画像3:完成したJVOのイメージ。世界各国の仮想天文台とも連携し、問題を解決できる。(c) 国立天文台 |

|

今回の研究ではまず、現在は最新版の「DR10」が公開されている宇宙の銀河地図作製プロジェクト「Sloan Digital Sky Survey(SSDS)」から、分光観測によってブラックホール質量が測定されている1万個の活動銀河核のデータを収集。さらに、それらの周囲にある銀河のデータが、赤外線望遠鏡による宇宙地図作製プロジェクト「UKIRT(United Kingdom Infrared Telescope) Infrared Deep Sky Survey(UKIDSS)」の銀河カタログから取得された。なお、SSDSは全天の約4分の1を観測し、それに対してUKIDSSは約10分の1と範囲的には狭いが、SSDSに比べて遠方の銀河がより多く観測されている。

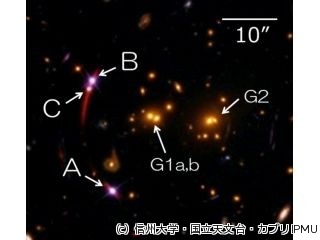

そしてここで仮想天文台技術が利用され、UKIDSSが観測した約7000万もの天体の中から、活動銀河核周囲の必要な銀河のデータだけを自動的に効率よく抜き出して解析が行われたのである。また、新たな解析手法が考案され、周辺銀河の数密度分布を高い精度で求めることに成功した(画像4)。

その新たな解析手法とは、まず各観測領域で、ある明るさの銀河が、どのくらいの確率で検出されているか(検出効率)を調べることがベースとなる。この検出効率を使って、暗くて検出できなかった銀河の個数を補正。これにより、暗い銀河の個数も含めた各観測領域で平均的な銀河密度の平均的な領域からの超過度を、暗い銀河の個数も含めてを見積もることができるというわけだ。一方、通常の研究手法では、距離の測られている一定以上明るい銀河のみを調べて、銀河の密集度を見積もるという(そのため暗い銀河のデータは使われないことになり、若干精度に差が出てしまうと思われる)。

解析の結果、より大質量の巨大ブラックホールは、銀河がより密集した環境に存在する傾向が見られ、このことは巨大ブラックホールの質量が、サイズスケールでは1億倍という大きなスケールと密接な関連を持つという驚異的ともいえる結果だ。そして画像4が、活動銀河核の周囲に存在する銀河の分布を、ブラックホールの質量別に集計したグラフで、最も重いグループと、最も軽いグループの結果だけが掲載されている。活動銀河核の近くほど銀河の数密度が高い傾向が見えると共に、重いブラックホールほど銀河の密集度が高いことがわかる。

銀河が密集したところでブラックホールが「太る」理由は、銀河の密集した領域では、銀河同士の合体が頻繁に起こることが関係があるようだ。銀河の衝突・合体によって、銀河内のガスの運動が乱れ、大量のガスが巨大ブラックホールに落ち込むことで、ブラックホールが成長した可能性があるという。また、合体した双方の銀河にブラックホールがあった場合、ブラックホール同士が合体して、より巨大なブラックホールを作ったかも知れないとした。

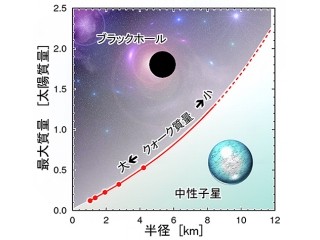

一方で、1億太陽質量以下の巨大ブラックホールに関しては、ブラックホール質量と銀河分布の相関がなくなるという、研究チームも予期していなかった性質も発見された。これは、太陽質量の1億倍程度を境としてブラックホールの成長過程が変化している可能性を示唆するという。画像5が、ブラックホール質量による銀河の密集度の違いを表したグラフだ。縦軸は銀河密度が高くなっている領域のサイズを表し、大きいほど密集度が高い。大質量側では、より重いブラックホールがより銀河の密集した環境にある。一方、低質量側では相関が見られない。

これまでの研究では、電波で明るい活動銀河核など、一部の種族が銀河の密集した環境にあることは知られていたが、中心のブラックホール質量との関連については明確な結果が得られていなかった。今回の結果に対して小宮研究員は、「これだけ大量のデータを非常に短時間で処理できる仮想天文台の持つパワーをあらためて実感しました」と語っている。今回は、近い将来、仮想天文台は天文学の研究の大きな柱なることを予感させる成果といえよう。

仮想天文台を用いる研究手法は、すばる望遠鏡の新たな広視野カメラなどにより取得されるさらに大量の観測データを用いた研究にも応用可能だという。研究チームのメンバーの1人である白崎助教は、「特に、比較的小質量の巨大ブラックホールは、まだ観測も少なく未知の面が多くあります。巨大ブラックホールは最初どのように生まれたのか、という謎とも関係しており、探るべきことはたくさんあります」と今後の研究の展望を語っている。