岡山大学は6月13日、メラニン色素を生成する酵素をもつ皮膚色素細胞(メラノサイト)「チロシナーゼ」をパーキンソン病モデル動物の脳内に細胞移植することで、変性しているドパミン神経細胞に代わってドパミンが産生、放出され、パーキンソン病モデルの異常運動症状が長期にわたって安定して改善できることを見出したと発表した。

同成果は、同大大学院医歯薬学総合研究科神経情報学分野の浅沼幹人 准教授、宮﨑育子 助教らによるもの。詳細はオンライン科学誌「PLOS ONE」に掲載された。

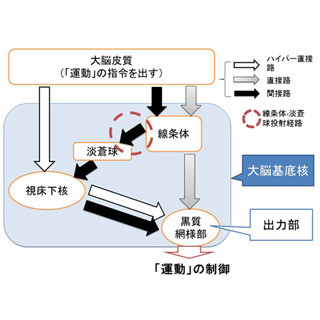

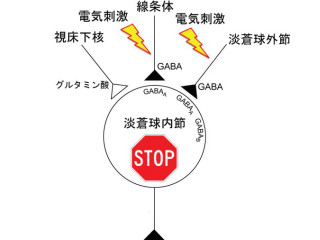

神経変性疾患であるパーキンソン病は、脳内の中脳から線条体に向かうドパミン含有神経が次第に変性することで、振戦、筋固縮、無動、姿勢保持障害などを引き起こす。現在、運動症状に対しては、主にドパミンの前駆物質のL-ドパやドパミン受容体に作用する薬剤によるドパミン補充治療が行われているが、安定したドパミン濃度の維持が難しく、長期投与により、薬効の減弱や症状の変動といった問題症状が出現することが知られている。。

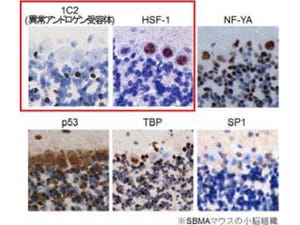

そこで研究グループは、アミノ酸チロシンからのL-ドパ生成が、脳内ドパミン神経ではチロシン水酸化酵素、皮膚色素細胞(メラノサイト)ではメラニン色素生成に働く酵素チロシナーゼにより行われていることに着目。変性したドパミン神経の代わりにチロシナーゼをもつマウス皮膚メラノサイトを、パーキンソン病モデルマウスのドパミン放出が低下している脳線条体内に細胞移植したところ、持続的なドパミンの産生と異常運動症状の改善が移植3カ月後までみられ、移植した細胞の生着も確認したという。

また、チロシナーゼが発現していないアルビノ(白皮症)マウスのメラノサイトを移植してもドパミン産生や症状改善がみられないことも確認したほか、新見公立大学の難波正義学長(岡山大学 名誉教授)らとの共同研究から、チロシナーゼ遺伝子を導入した肝細胞を移植してもドパミン産生や症状改善がみられることを確認したという。

すでに欧米では胎児脳ドパミン神経の移植治療が行われているほか、ES細胞やiPS細胞などの幹細胞からドパミン神経を分化させた後に移植するといった研究が進められているが、倫理的問題や腫瘍形成あるいは拒絶反応を回避するための免疫抑制剤の長期使用などの問題を抱えている。そうした課題に対し、研究グループでは、パーキンソン病患者自身の皮膚色素細胞(メラノサイト)の自家移植という今回の成果について、胎児脳や幹細胞の移植が抱える問題を回避できる新たな治療開発につながることが期待されるとコメントしている。