東京大学 国際高等研究所 カブリ数物連携宇宙研究機構(カブリIPMU)は6月13日、台湾中央研究院を中心とする、英・バーミンガム大学、東北大学との共同研究チームにより、すばる望遠鏡で撮影した50個の銀河団の観測データを用いて、「ダークマター(暗黒物質)」の密度分布を「重力レンズ効果」を通して求め、「冷たいダークマター(Cold Dark Matter:CDM)」モデルの予言する特徴と一致する新たな証拠を発見したと発表した。

成果は、台湾中央研究院の岡部信広博士、同・梅津敬一Tenured Associate Professor、バーミンガム大のGraham Smith博士、カブリIPMUの高田昌広教授、東北大大学院 理学研究科の二間瀬敏史教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、5月17日付けで米天文学専門誌「The Astrophysical Journal Letters」に掲載された。

ダークマターは約80年前にその存在の証拠が指摘されて以降、今でこそその存在を疑う天文学者はほとんどいないが、今もって直接的に観測はなされていない。さらに、素粒子物理学者は未知の素粒子を候補に挙げるが、その素粒子も未発見である。要は、宇宙の物質の約85%(「ダークエネルギー」を含めない割合)、我々が見ることのできる「バリオン物質」の5倍以上がダークマターであるという強い証拠があるにも関わらず、ダークマターの正体はわかっていないというわけだ。

そうした中、台湾中央研究院の岡部博士率いる国際共同研究チームは、宇宙最大の天体である銀河団に存在するダークマターの密度分布を測定し、ダークマターの性質を解明することに挑んだ。研究チームはこれまでで最大となる50の銀河団のサンプルデータを集め、中心部から外縁部に移動するにつれ、ダークマターの密度がどのように変化していくかを調べることにした。

この研究に対する説明としてバーミンガム大のSmith博士は、「銀河団の例えとして、夜に上空から見渡した時の巨大な街をイメージしてください。街明かり1つひとつが銀河です。街明かりの間に拡がる漆黒の闇は何もないように見えますが、実はダークマターで満たされています。ダークマターは、街灯を照らすために必要な電線などのように、銀河団の中で銀河を形成するために必要なインフラの役割を果たしています」と例えている。

銀河団領域のダークマターの密度分布は、ダークマターの特性を反映していると考えられている。現在の最も有力なダークマターの理論であるCDM(冷たいダークマター)モデルは、ダークマターは熱運動の速度が小さい(=冷たい)ものであり(よって、ニュートリノなどの「熱い」素粒子は候補から外れる)、またダークマター間あるいは通常の物質間で重力だけが働くというものだ。このモデルに基づくシミュレーションによると、銀河団のような質量の大きい天体では、銀河のような質量の小さい天体と比較して、ダークマターが中心に集中しない、やや拡がった分布であることが予言されている。

ダークマターは重力でしかバリオン物質と相互作用しないため、直接観測することは現在の技術では不可能だが、間接的ならその存在する証拠を観測することは可能だ。それは、アインシュタインの重力理論が予言した「重力レンズ効果」を用いる方法である。重力レンズ効果を簡単に説明すると、天体の天体の重力により周りの時空が歪められ、その天体の周囲を通過する光の経路が曲げられてしまうというものだ。

つまり、まるで巨大な凸レンズが宇宙空間にあるような状態になり、本来は地球には届かないはずの光も届くことから、銀河団などの巨大質量の背後にある銀河などが分裂して見えたり、弧を描いて見えたりするのである。この重力レンズ効果が生じている背景銀河の形状を注意深く、詳しく、そして数多く調べることで、銀河団領域のダークマターの分布を測定することが可能になるというわけだ。

画像1はすばる望遠鏡で観測された銀河団の画像(左)からダークマター分布(右)を復元する流れである。観測画像に写っている背景銀河の形状を精密に測定し、視野全体での歪みのパターン(中央)を調べることで、銀河団領域でのダークマター分布が導き出される仕組みだ。

|

|

|

画像1。すばる望遠鏡で観測された銀河団の画像(左)からダークマター分布(右)を復元する流れ。(c) NAOJ/ASIAA/School of Physics and Astronomy, University of Birmingham/Kavli IPMU/Astronomical institute, Tohoku University |

研究チームは今回、すばる望遠鏡の主焦点カメラ「Suprime-Cam(シュプリーム・カム)」の銀河団データを解析し、銀河団領域のダークマターの分布(質量密度分布)を測定した。岡部博士は、「1%程度の銀河形状の歪みを測定する必要があるので、すばる望遠鏡の高い解像度が威力を発揮します」と語っている。

ダークマターの質量分布は2つの指標で特徴付けることが可能だ。1つは銀河団の総質量、もう1つ中心付近から外縁部に移るにつれて密度が減少する度合い「質量集中度」だ。同じ総質量の銀河団でも、中心に質量が集中している銀河団では質量集中度が大きくなる。

実はこれまでの研究では、CDMモデルと一致しない、大きな質量集中度結果も報告がされていた。ただし岡部博士によれば、これまでの研究は用いた銀河団のサンプルが少なかったため、銀河団の個性が影響している可能性があったという。そこで今回は、50個という過去最大の銀河団サンプルを偏りなしに選択して研究が進められた。

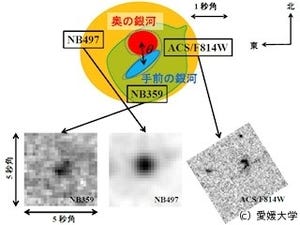

そしてその研究成果が、画像2である。まず左の4つの画像は、個々の銀河団で復元されたダークマターの分布を示したもので、その個性が豊かであることがわかる。中央は、50個の銀河団の平均的なダークマター分布だ。ここから、ダークマターの分布が、顕著な質量ピークを中心に持ち、中心から見てほぼ対称な分布を持つことがわかる。そして右の3つの画像は、質量集中度の異なるダークマター分布のシミュレーション結果だ。観測された銀河団の質量分布は、CDMモデルの予言に非常に近い。なお、青→緑→黄→赤の色の順にダークマターの密度が高くなる。また、中央の画像の白線は100万光年の長さを表す。

|

|

|

画像2。個々の銀河団のダークマター分布(左)、50個の銀河団を平均したダークマター分布(中央)、ダークマターモデルによるシミュレーション(右)。(c) NAOJ/ASIAA/School of Physics and Astronomy, University of Birmingham/Kavli IPMU/Astronomical institute, Tohoku University |

Smith博士は今後の展開について、「さらに銀河団中心に近づくスケール、例えば街明かりの街灯である銀河スケールまでダークマター分布を測定することを目標にしています。それができれば、ダークマターの性質や銀河形成に関わる物理過程にさらに踏み込むことができるでしょう」とした。

また、カブリIPMUの高田教授は、「多数の銀河団の重力レンズ測定を1つの観測量に統合する今回の方法は、ダークマターを研究する上でとても強力な手法となります。現在、日本の天文学者は、すばる望遠鏡の新しい超広視野主焦点カメラ「Hyper Suprime-Cam(HSC:ハイパー・シュプリーム・カム)」を用いて、2014年から5年間の予定で、人類史上最大の銀河探査観測を実行する準備を進めています。HSCの探索によって発見される数1000の銀河団に今回の方法を適用することで、この研究のさらなる発展が確実に起きます。今回の成果は、この統計的重力レンズの手法が、すばる望遠鏡のデータ、つまり実際のデータで実行可能であることを証明する重要な結果です」と語っている。

また同氏は今回の研究について、「この結果に非常に満足しています。この素晴らしい結果は、すばる望遠鏡で得られた最高の観測データを慎重に解析した結果です」とコメントを述べている。