東北大学と茨城大学は5月27日、フランス国立強磁場研究所、フランス原子力庁、ラウエランジュバン研究所との共同研究により、物質中の電子が強い相互作用により特異な性質を示す強相関物質の代表的な化合物「URu2Si2」において30年以上前に見出された「磁場誘起量子相」の磁気構造を直接決定することに成功し、長年の謎に解答をもたらしたと共同で発表した。

成果は、東北大の野尻浩之教授、同・吉居俊輔助教、同・青木大教授、茨城大の桑原慶太郎准教授らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間5月23日付けで米国物理系雑誌「Physical Review Letters」に掲載された。

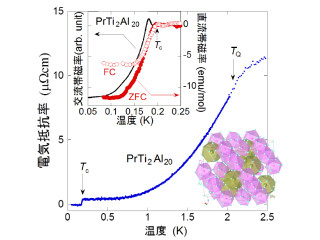

電子は電気と磁気を持っており、電子が動くことで金属に電気が流れ、電子の磁気がそろうことで磁石が生まれることは多くの人が知るところだ。そして電子が互いに強く相互作用する物質では、1つひとつの電子の性質からは予想もできない性質が示され、それは「強相関現象」と呼ばれる(画像1・2)。

|

|

|

|

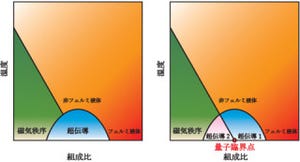

画像1(左):URu2Si2の強磁場中における量子相転移近傍の状態の模式的な相図。今回、Rhを少量Ruと置換し、II相を安定化させてその構造を決定した。画像2:Rhを4%置換したURu2Si2の磁化の磁場依存性。30T付近でII相が表れる |

|

なお、強相関現象を起こす物質を「強相関物質」という。物質の電気と磁気を担う電子の間に強い相互作用が働くことにより、電気抵抗がゼロになる「超伝導現象」、電子の物質中での重さである有効質量が異常に大きくなる「重い電子」などの多彩な現象が生じる物質群を指す。

URu2Si2は強相関物質の代表例だ。その理由は、この物質では、低温で電子の有効的な質量の大きな状態が形成されること、1つの物質でありながら磁場や温度の変化によりさまざまなタイプの秩序状態が出現すること、など多彩な性質を示すためだ。

その研究の焦点は、約30年前に地磁気の50万倍の35Tという超強磁場中で見出された「量子相転移」という現象だ。この現象は、温度を絶対零度に近づけた時にナノスケールの世界に固有な「量子揺らぎ」(電子の揺らぎ)によってカメレオンのように状態が変わるというものである。しかし、これらの強磁場中の状態がどのようなものかは、未解決の謎とされてきた。

またその解明のためには、「中性子回折」という実験手段を、これまでの常識を打ち破る超強磁場において実現する必要があるとされている。中性子は、電荷を持たず、小さな磁石であるスピンだけを持っているために、中性子を物質に照射すると、特定の波長において物質内の原子(電子)の磁石の規則的な配列によって干渉が起こる。それを中性子回折といい、この現象は原子の構造を決めるX線回折の磁石版であり、磁性体の構造を決める決定的な手段として用いられている。

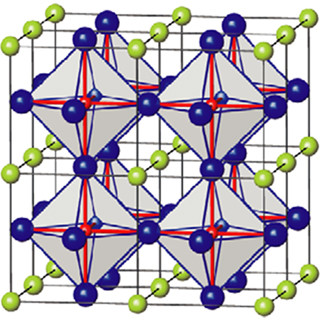

そこで今回研究チームは、同チームが6年前に開発した、30Tを超える強磁界を発生させて中性子回折を行う「パルス強磁場中性子回折装置」(画像3~5)を、URu2Si2に対して用いることにした。またパルス強磁場とは、研究用には地磁気の数10万倍の超強磁場が必要とされるため、非常に強度の強い合金でできたコイルに数万Aの大電流を瞬間的に流して、瞬間的にパルス的に磁場を発生させる手法のことをいう。

同装置を用いた実験の結果、強磁場中で出現する複数の磁気状態の内で「II相」と呼ばれる相が、U原子上の磁石が結晶の1つの軸に沿って上上下のように3倍周期で繰り返す「フェリ磁性」と呼ばれる状態になっていることを直接的に決定することに成功した(画像6・7)。またこの実験においては、Ruの一部をロジウム(Rh)に置き換えることで、II相を安定化する工夫も行われている。

|

|

|

|

画像6(左):今回決められたII相の磁気構造の模式図。矢印は1つの原子の磁石を示す。3倍周期で上上下というフェリ磁性構造を取る。画像7:フェリ磁性に関係する指数(2/300)反射と呼ばれる中性子信号の磁場依存性。27T以上でフェリ磁性状態の出現に伴い強度が増大する |

|

この結果によりURu2Si2における量子相転移と多彩な磁場中磁気状態の出現機構の理解が可能になり、30年間にわたる謎の解明に繋がるものとして期待されている。研究チームでは今後、ほかの相の状態も同様に決定することを予定してているとした。