慶応義塾大学(慶応大)は5月16日、薄膜化した金属磁性体を用いた磁気の波(スピン)による論理演算方式を考案し、その原理を初めて実証したと発表した。

成果は、同大 理工学部の関口康爾専任講師と能崎幸雄准教授らによるもの。詳細は科学雑誌「Applied Physics Express」のオンライン版に掲載された。

高度情報化社会の基盤となっている半導体技術の進化を支えてきたのはプロセスの微細化だが、すでに先端デバイスでは1Xnm世代へと到達し、その物理的な限界が見えるようなってきた。そうした中で、新しい動作原理に基づく演算素子として、磁気を用いたデバイスは、電気信号ではなく磁気信号を活用するため、省電力につながる新動作原理を提案できると有望視されている。

一方、磁気を用いたエレクトロニクス素子開発では、DRAMと同等の高速性と記憶容量とともに、電源を切ってもデータが消えない性質(不揮発性)を有するMRAM(磁気抵抗メモリ)やSTT-RAM(スピン注入メモリ)などのメモリが製品化されているが、論理演算素子の製品化の例はない。

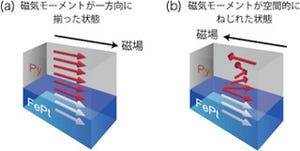

この磁気を用いる論理演算素子に関して、数年前より理論的に実現が可能であることが報告され、また実験的にはこの論理演算素子を構成する機能の一部(信号伝達)だけにスピン波を用いて演算を行ったことが2008年に報告されている。ところが、その後、多くの研究者がスピン波を演算そのものに使う論理演算素子に挑戦してきたものの、「伝達方向が磁性体の磁化方向に依存しかつ直進性を有する」というスピン波の性質がネックとなり、スピン波を演算素子に適用する鍵となる「2つのスピン波の重ね合せ」を可能とする素子構造の設計は、これまで実現していなかった。

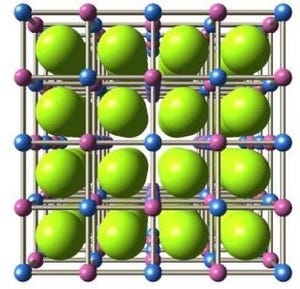

例えば、磁気を用いた論理演算素子の実験的な研究報告では、スピン波が減損せずに伝達できるという特徴を持つ絶縁性の磁性体(イットリウム鉄ガーネット:YIG)を用いて、2つのスピン波をデバイス内部で伝達する機能は実現されていた。しかし、この研究では演算そのものは、磁性体の外部でスピン波を電気信号に変換した後に足し合わせることで実現しており、演算そのものは現行の論理演算素子と同様に電気信号を用いるものだった。

今回の研究では、磁性体の内部で2つのスピン波を直接足し合わせを実現するために、将来的な微細加工を念頭に導電性の磁性体(パーマロイ合金:NiFe)を用い、その両端のそれぞれに高周波信号を加えることで磁性体内部に2つのスピン波を起こし、磁性体の中心部でこの2つのスピン波を衝突させ、足し合わせることができる素子構造(三端子素子)を新たに考案した。

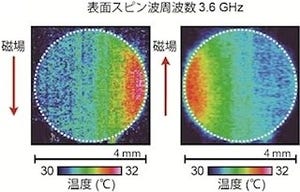

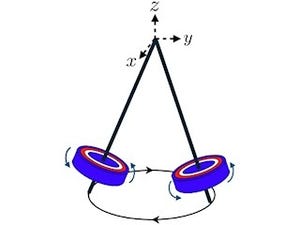

この素子に位相の異なる2つのスピン波を発生させ、それらのスピン波の重ね合わせ状態を観測した。図1のように、素子の両端に高周波電流を加えるとその磁場により2つのスピン波が生じ、それらが素子の中央部で衝突する。この衝突時に生じる信号を検出することで、波の重ね合わせ状態を詳細に調べたという。

|

|

|

図1 スピン波の重ね合せを起こさせる「三端子素子」の概念図。左右の電極に加えられた高周波電流により生じた磁場によってスピン波1、スピン波2が生じ、これらのスピン波が中央で衝突することで、スピン波の重ね合せが起きる。その状態を中央の電極を用いて誘導起電力として観測する |

この結果、衝突時にスピン波の位相が一致するように2つの磁場を入力した場合には、図2(a)上の波形に示すように大きな信号(誘導電圧信号)が得られた。一方、スピン波の位相を180度ずらして入力した場合には、図2(a)下の波形に示すように信号が消滅することを観測した。この結果は、2つのスピン波がその位相の違いにより、スピン波が強め合った状態(信号"1"に相当)と打ち消し合った状態(信号"0"に相当)が素子の中で実現していることを示す。

この現象は、スピン波として入力した2つの信号の位相を変えることで、素子内部で加算、または減算された信号が得られることを示すものであり、スピン波を用いて、加算減算の論理演算が初めて実現できたことを示している。

また、この図2(a)に示された実験では7GHzの高周波電流を用いており、この高周波領域の信号でも作動することが確認されたほか、2つのスピン波の位相差を連続的に変化させると、図2(b)に示すように信号強度は連続的に変化することが示された。これは、スピン波の重ね合せ安定であることを示しており、種々の応用用途への適用が可能なことを示唆しているという。

|

|

|

図2 観測された7GHzのスピン波の重ね合わせ状態。(a)2つのスピン波が強め合った場合の信号(constructive)と打ち消し合った場合の信号(destructive)。(b)2つのスピン波の位相差を連続的に変化させた場合に起きた重ね合せ状態として観測された信号の振幅 |

現在、スピン波の生成やその検出に電気配線が用いられているが、今後、電流発振や電界効果による高効率なスピン波の生成方法や、現行の電気を用いる論理演算素子とは異なる新しい磁気デバイスの集積方法が開発されれば、低消費電力な論理演算装置の実現が期待できるという。

|

|

|

図3 既存研究および技術と本成果の比較概念図。黄色が電気エネルギー(電流)、青色が磁気エネルギー(磁気の波(スピン波))を表す。既存の演算装置は全て電流を使用しているのに対し、Schneiderは2008年に演算の前後の信号伝達をスピン波で実現した。今回、5年間進展がなかった演算部分に至るまでを一貫してスピン波で行うことに成功した |

なお、研究グループでは、今回の技術を発展させて、実用的な論理演算装置を実現するためには、スピン波を効率的に発生させる方法、現行と異なるスピン波が取り扱える新しい回路の集積化技術の開発やスピン波により発生する電気ノイズへの対策などのさまざまな技術開発が必要だが、これらの課題を克服することで、現行の論理演算素子を凌駕することが期待されるとコメントしている。