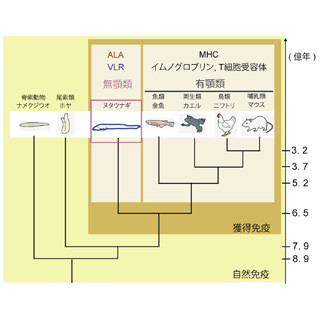

理化学研究所(理研)は4月30日、カメ類であるスッポンとアオウミガメのゲノム解読を行った結果、カメの進化の起源と甲羅の進化に関して遺伝子レベルの知見を得ることに成功したと発表した。

同成果は、理研発生・再生科学総合研究センター 形態進化研究グループの倉谷滋グループディレクターと入江直樹研究員、中国ゲノム研究機関BGI、英国ウェルカムトラストサンガー研究所、欧州バイオインフォマティクス研究所らによるもの。詳細は科学雑誌「Nature Genetics」オンライン版に掲載された。

アルマジロ、ワニ、カメといった生物はいずれも鎧をまとった陸上脊椎動物だが、中でもカメの甲羅は肋骨や背骨を癒合させて作りあげた特別なものであるほか、その肩甲骨は甲羅(肋骨)の内側にあるため、爬虫類に共通してみられる頭蓋骨の孔(側頭窓)が存在しないなど、脊椎動物の中でも特異な形態を持つことが知られている

|

|

|

特異な進化を遂げてきたカメ類(スッポン)の骨格。カメ類の背側の甲羅(青色)は背骨や肋骨が癒合してできたもので、脱ぐことはできない。また、カメ類は甲羅の中に腕を隠すが、それはちょうど肋骨の内側、いわばヒトの体の中に相当する場所に肩甲骨(赤色)と腕を隠しているような位置になる |

こうした形態的特徴のため、カメがどのような進化をしてきたのかといったことが長年議論されており、現在では主に3つの説で争われている。

|

|

|

カメの起源に関する3つの仮説。1つめ目が「原始的爬虫類説」。カメは爬虫類進化の初期に分岐したグループで、原始的な爬虫類であるとする説。2つ目が「トカゲ近縁説」。カメはトカゲやヘビなどの鱗竜類に近いグループであるとする説。そして3つ目が「ワニ・トリ近縁説」。カメはワニ・トリ・恐竜(3つをまとめて主竜類と呼ぶ)に近縁であるとする説 |

今回、研究グループは、この論争の決着を目指して、2011年に理研が主導して設立した国際カメゲノムコンソーシアムを中心にカメのゲノム(全遺伝情報)の解読による進化の謎の解明に挑んだという。

塩基配列解読装置「超並列シーケンサー」や大型計算機などによるショットガンシーケンス法を用いて、アオウミガメとスッポンのゲノム解読を行ったところ、ゲノムサイズはいずれも約22億塩基対でヒトゲノムの3分の2の大きさ、遺伝子の数はいずれも約1万9000個でヒトとほぼ同等数であることが判明した。

また、ヒト、ニワトリ、メダカ、ワニなど他の脊椎動物10種とカメを1,113遺伝子について比較・解析したところ、カメが約2億5000万年前に主竜類といわれるワニ・トリ・恐竜に近い起源を持つ種族から分岐したことが判明したという。

この結果について研究グループは、カメの祖先が生物大量絶滅期(P-T境界)前後に出現したことを示すものとなるほか、ゲノムの中にアオウミガメで254個、スッポンで1,137個の嗅覚受容体をコードする遺伝子が発見。ほ乳類以外の脊椎動物で、これほどの数の嗅覚受容体が発見されたのは初めてであり、カメ、特にスッポンはイヌ(811個の嗅覚受容体)より潜在的に高い嗅ぎ分け能力を持つ可能性が示されたとする。

さらに研究グループは、カメの祖先がワニ・トリ・恐竜などの主竜類系統と分かれた後の進化過程の概要の解明に向け、カメとニワトリ(鳥類)の胚発生過程における遺伝子発現を網羅的に比較解析したところ、発生の初期では両者で多少異なるものの、遺伝子発現レベルで最も似通った時期が発生の中頃、特に咽頭胚期に現れ、その後、両者は独自の発生過程を経るということを確認したとする。

|

|

|

発生と進化の関係性を定式化した「発生砂時計モデル」と呼ばれる理論(右)。動物は適応放散しながら進化するうちにその発生過程も多様化するが、発生の中頃(咽頭胚期)は多様化があまり進まず、そこがボトルネックになっているとする考えで、今回、カメもこの理論に従うことが判明し、一度脊椎動物の基本設計(ファイロタイプ)を成立させてから独自の特殊な構造を作り出していく様子が明らかとなった |

これは、脊椎動物が脊椎動物の基本設計(ファイロタイプ)をなるべく変化させずに進化してきた、とする進化の「発生砂時計モデル」を支持する結果であり、形態学的に特殊化したカメであっても、ファイロタイプを示す時期に一度、脊椎動物の基本的な解剖学的特徴を成立させた後に特殊化することを示したものであるという。

また、カメ独自の発生過程の中で、甲羅の縁となる構造(甲陵)を形成するときには、他の陸上脊椎動物の四肢(手と足)の形成に関わる遺伝子群の一部を使い回していることも解明し、甲羅は手足形成に関わる遺伝子を利用して進化してきた可能性が高いことも示した。

今回の成果について研究グループは、爬虫類の進化の理解が深まる成果とするものの、太古の地球に起きた大量絶滅期とカメの祖先出現にどのような関係があるのか、また、手足を作る分子メカニズムをどのように使い回し、甲羅を進化させてきたのか、などの新たな謎も生じたと説明している。

また、今回の成果から、カメほど特殊化した動物でも、発生過程で現れる脊椎動物のファイロタイプは保守的にしか進化させてこなかったことが明らかになったことから、ファイロタイプが脊椎動物の進化に制約を課している可能性が考えられることから、ヒトの遠い祖先や親戚が、共通の発生プログラムを踏襲しつつも、その一部を改変あるいは再利用することで進化的に大きな形態変化を生み出してきた仕組みへとつながる可能性があるとしている。