国立環境研究所(国環研)と琉球大学は、沖縄県が1995年から沖縄本島で毎年実施している海域における定点観測調査のデータを用いて、サンゴ種ごとの分布の変化を明らかにし、1998年夏季の高水温による白化現象からの回復力を調べたところ、陸域からの赤土などの流出による汚染の影響を受けている海域では、サンゴ礁の形成の中心的役割を果たすミドリイシ属のサンゴの回復力が特に低下していることを明らかにしたと発表した。

同成果は国立環境研究所 生物・生態系環境研究センター 生物多様性保全計画研究室長の山野博哉氏、琉球大学 理学部物質地球科学科の本郷宙軌氏(日本学術振興会特別研究員PD。論文執筆時は国環研 生物・生態系環境研究センター)らによるもの。詳細は国際学術誌「PLoS ONE」に掲載された。

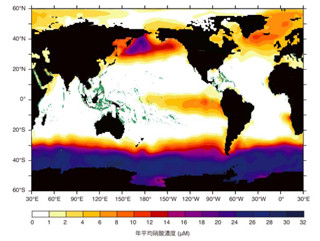

サンゴ礁は、水温上昇など全球規模の気候変動の影響と、陸域からの土砂流出など地域規模の影響の両方を受け、急速に衰退しており、「生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)」で採択された愛知目標で、その生態系は海水温上昇や海洋酸性化に対して脆弱な生態系であるとされ、気候変動と陸域からの影響を評価し、陸域では土砂流出の影響の低減などを通じてその健全性を維持することが必要とされている。沖縄県をはじめとする熱帯・亜熱帯の島においても、陸域からの土砂(赤土など)の流出による水質汚染が激しく、気候変動と陸域からの影響の両方の評価が必要とされているが、これら2つの影響とサンゴの変化の関係を実証した研究はこれまでなかったという。

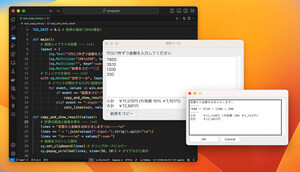

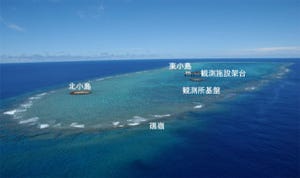

そこで今回、研究グループは沖縄県が1995年から、赤土などの流出量やサンゴ被度(地表面を覆っている度合い)の経年変化を明らかにするために毎年実施している「赤土等汚染海域定点観測調査」のデータを用いて、1998年の高水温によってサンゴの被度が大きく減少した大規模白化現象前後におけるサンゴ種ごとの変化と、それに基づく赤土などの流出による水質汚染の関係の解明に挑んだ。

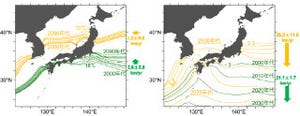

その結果、沖縄本島のサンゴ群集は1998年夏季の高水温による大規模白化によって被度が一度大きく減少し、それ以降徐々に回復しつつあるとされているが、今回対象となった赤土などの汚染の影響を受けている河口付近のサンゴ礁については、1998年の大規模白化現象によってサンゴの被度が半分に減少して以降、回復せず徐々に減少していることが判明した。

サンゴの被度の減少率は1995年から2009年の期間を平均すると年1.1%になり、オーストラリアのグレートバリアリーフのサンゴ群集に比べ2倍の速度で減少しているという。特に、コユビミドリイシやクシハダミドリイシなどサンゴ礁の形成の中心的役割を果たし、生態系の維持に重要なミドリイシ属のサンゴの回復力が低下していることが確認されたという。

自然条件下で長期間、赤土などの流出の影響を受けてきたサンゴ礁は濁った環境に適応し、さらに高水温などのストレスに対する抵抗力も持つことが近年の研究で明らかになってきているが、研究グループでは、沖縄県においては戦後から急激に土地改変が行われたため、人為影響により比較的短期間で多量の赤土などがサンゴ礁へ流出し、その結果、高水温による白化に対するサンゴの抵抗力と回復力が低下している可能性があると指摘。モニタリングデータからは、陸域からの影響は気候変動による高水温の影響と複合的に作用し、特にミドリイシ属のサンゴの回復を妨げ、サンゴ礁の回復力を低下させることが実証されたとする。

今回の成果は、陸域からの赤土などの流出の影響を減らすことが沖縄県のサンゴ礁に対する気候変動の影響を緩和する可能性を示すもので、すでに同県では1994年に「赤土等流出防止条例」を発効し、陸域での赤土などの流出源対策が進められていることから、研究グループでは、今後もサンゴ分布のモニタリングを継続することで、気候変動と赤土などの流出の複合影響の解明を進めるとともに、対策効果の検証など実証的な研究が進むことが期待できるとコメントしている。