理化学研究所(理研)は2月14日、色素分子の凝集によって蛍光が増大する新しいタイプの有機系蛍光性色素で、溶液と固体の両方の状態で蛍光を発する「アミノベンゾピラノキサンテン系色素(ABPX)」の発光メカニズムの解明を行った結果、ABPXが複数の分子構造へ瞬時に変化することで、カラフルな蛍光や発色を示すことを明らかにしたと発表した。

成果は、理研 分子イメージング科学研究センター 複数分子イメージング研究チームの榎本秀一チームリーダー(岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 教授兼任)、同・神野伸一郎研究員と、同・基幹研究所 先進機能元素化学研究チームの内山真伸チームリーダーらの共同研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、英国王立化学会誌「Physical Chemistry Chemical Physics」2月14日号に掲載された。

有機蛍光色素には、骨格となる炭素原子の二重結合、三重結合が持つ「非局在化電子(パイ電子)」の働きにより、効率よく光エネルギーを吸収・放出する性能に優れた色素「パイ電子共役型色素」があり、太陽電池、有機EL、有機半導体や色素レーザーなどへの応用が進められているほか、生命科学分野では、紫外線や赤外線の照射で発光する蛍光色素が、生体内の分子や細胞を観察するための目印として用いられるようになっている。

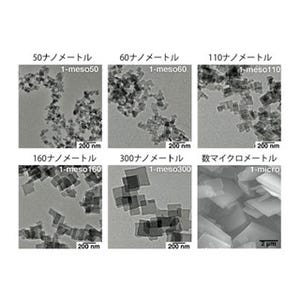

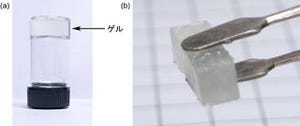

しかし、一般的な有機蛍光色素は溶媒への溶解性が低く、高濃度では色素分子が凝集し蛍光強度が弱まる濃度消光という現象を示すため、固体状態になると消光することが知られている。特に、芳香族環が長く連なった平面性の高いパイ電子共役型色素が固体で発光するケースは少なく、これらをシンプルな化学構造かつ簡易な製造方法により実現することは難しいとされていたが、研究グループでは2010年に色素分子の凝集によって蛍光が増大する新タイプの有機系蛍光性色素「アミノベンゾピラノキサンテン系(ABPX)色素」を開発、溶媒中のABPXが凝集しても蛍光発光を示すことを報告していた。

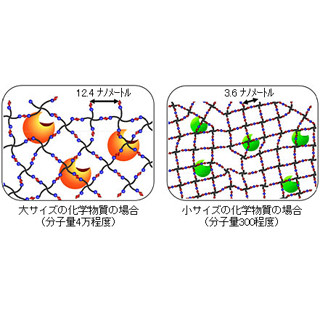

今回の研究では、そのABPXの発光メカニズムの解明に向けて、さまざまな溶液中における分子構造と光物性の関連性を実験・理論の両面からの解析を実施。その結果、有機溶媒中のABPXは、蛍光を発しない「スピロラクトン型構造」から、溶液中に存在する水素イオン濃度に応答して「モノカチオン型構造」ならびに「ジカチン型構造」へと段階的に変化し、赤・緑の蛍光色や紫・桃色の発色を示すことが判明したという。

また固体状態では、ABPXが塩化物イオンなどの陰イオン種とイオンペアを形成することで、赤色から近赤外にかけての波長域で蛍光を発することも判明。このことは、ABPXとイオンペアの形成が、固体状態での蛍光団の重なりによる蛍光強度の減衰を抑えるキーファクターの1つになることを示すものだと研究グループでは説明する。 なお、ABPXは、従来のパイ電子共役型色素と比べ、アルコールなどさまざまな溶媒に溶けやすく取り扱いが容易であるほか、液体と固体の両状態で利用できるため、加工性が高く大面積化が可能であることから研究グループでは有機発光デバイスや有機太陽電池への応用が期待できるとする。また、その発色原理を利用することで、シリコンを用いた光集積回路で構成される測定装置(光学センサ)を有機デバイスで代替することもできる可能性があるともしており、欲しい機能に多彩な光と色で応答する光エレクトロニクス分野の新たな材料になることが期待されるとしている。