東京大学(東大)は、脳の記憶想起において、脳が記憶を意識的に想起するメカニズムに関する新しい数理理論を提案し、数理モデルを構築したと発表した。

同成果は工学院大学 グローバルエンジニアリング学部の金丸隆志 准教授、京都産業大学の藤井宏 名誉教授、東大 生産技術研究所の合原一幸 教授らによるもの。詳細は科学雑誌「PLOS ONE」オンライン版に掲載された。 "記憶の想起"には意識的な想起だけでなく、意識せずに自律的にイメージが展開する有名なマルセル・プルーストの回想などが知られているが、中でも意識的な記憶の想起にどのような脳内機序が働いているのかは、よくわかっていなかった。特に「思い出そう」という能動的な心の働き(意識)が、脳内のニューラルネットワークにどのような働き(作用)をしているのか、アセチルコリンという単なる化学物質がなぜ「心」の動きに関連するのかといった問題は、謎のままである。

今回の研究は、この脳の機能に対して、数理的な"力学系"という概念の重要性と、アセチルコリンが状態転移に関わっている可能性を理論的に示そうというもので、脳を構成する神経細胞を簡単な位相素子モデルによりモデル化し、それを多数結合した位相素子から成るニューラルネットワークが構築されている。

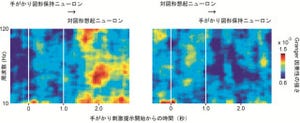

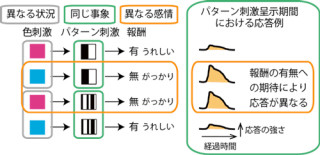

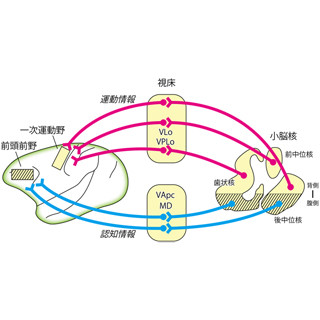

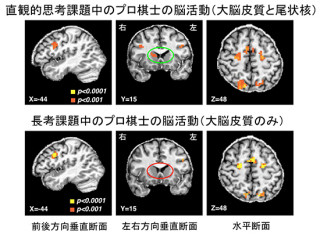

同モデルには、脳が何かに注意を向ける時に放出されるアセチルコリンによる効果と、ネットワークの階層構造においてより高次領域から入力されるトップダウン信号の効果が取り込まれており、解析の結果、アセチルコリン量が通常レベルの時、ネットワークの状態は、潜在的な活性パターンとして、意識にはのぼらず(待機状態)、複数の記憶状態(擬アトラクタ)の間を次々と自発的に遷移し続ける状態にあるが、注意に伴って前脳基底部マイネルト核から大脳皮質へのアセチルコリン量が一時的に増大する状態(複数の記憶状態間を自発的に遷移し続ける状態)では、ネットワークはこれまでの記憶の中のどれかを思い出す状態(アトラクタ状態)に変化。この際、脳の高次領域からのトップダウン信号が同時に加わることで、脳はある特定の記憶を「意識的に」思い出すことができるというメカニズムが明らかとなった。

なお、脳内のアセチルコリン量の欠乏によりレヴィ小体認知症やアルツハイマー病などのような認知障害が起こることが知られているが、今回開発されたモデルは、そのような記憶に関わる病気を理解するための理論的基盤となることが期待されると研究グループでは説明している。また、ロボット脳において記憶や意識を実装する数理モデルとしても期待できるともコメントしている。