国立遺伝学研究所(遺伝研)は12月14日、細胞の中でヌクレオソームがダイナミックに揺らいでいる(小刻みに動いている)ことを見出したと発表した。

同成果は、同研究所の前島一博教授、日原さえら氏(総合研究大学院大学/学振特別研究員)、花房朋 研究員、慶應義塾大学の野崎慎 氏、理化学研究所(理研)生命システム研究センターの高橋恒一 チームリーダー、海津一成 研究員、理研 基幹研究所の白燦基 研究員、佐甲靖志 主任研究員、今本尚子 主任研究員、竹本智子 研究員、横田秀夫 チームリーダー、北海道大学の金城政孝 教授、永井健治教授(現 大阪大学)、谷知己准 教授(現 米国MBL)、大阪市立大学の吉見智彦氏らによるもので、詳細は米科学誌「Cell Reports」に掲載された。

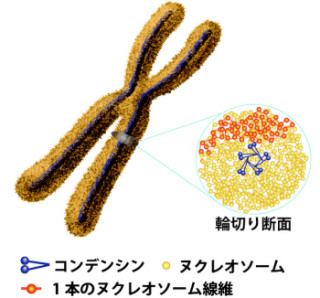

ヒトの体は約60兆個の細胞からできているが、その1個1個の細胞に、全長約2mにも達する、生命の設計図であるDNAが収められている。DNAは直径2nmの細い糸で、ヒストンと呼ばれる糸巻きに巻かれることで、直径約11nmのヌクレオソーム線維を作る。

|

|

|

ヌクレオソーム線維(赤いボールと赤線)が細胞の中に不規則に収納されている。ヌクレオソームの揺らぎ(小刻みな動き)のおかげで、ヌクレオソームの自由度は増し、タンパク質(緑のボール)はより自由に動ける。この結果、情報検索も促進される |

1982年のノーベル化学賞受賞者であるクルーグ博士らは1976年、このヌクレオソーム線維がらせん状に規則正しく折り畳まれ、直径約30nmのクロマチン線維ができると提唱。これにより定説として、細胞の中でクロマチン線維が、らせん状に巻かれて100nmの線維を作り、次に200~250nm、さらには500~750nmのように、規則正しいらせん状の階層構造(積み木構造)を形成するとされてきた。実際、分子生物学分野の著名な教科書「細胞の分子生物学」では、過去25年以上にわたり、この定説が掲載されてきたほか、高等学校の生物IIの教科書にも記載されてきた。

これまで遺伝研の前島一博教授(元 理研・今本細胞核機能研究室)らは、DNAの束ねられ方や収納のされ方に着目した研究を行ってきており、生きたままに近い状態の細胞を観察できる特殊な電子顕微鏡(クライオ電子顕微鏡)や物質の規則性を調べることができる大型放射光施設SPring-8でのX線散乱の実験により、定説のような規則正しく折り畳まれたクロマチン線維は存在せず、ヌクレオソーム線維が不規則に(かなりいい加減な状態で)細胞内に収められていることを報告してきた。

このいい加減に収納されている理由としては、「規則正しい大きな階層構造を作るにはエネルギーが必要と思われるが、最低限の構造を作り、あとはいい加減に収納して、なるべくエネルギーを使わない方が合理的だろう」ということと、「いい加減に収納されているヌクレオソームは束縛がない分、細胞内で自由に動けるだろう。すると、ゲノムDNAにアクセスするタンパク質もまた自由に移動できるのではないか」ということが考えられてきた。今回の研究では、この後者について、培養細胞を用いた実験とコンピュータシミュレーションによって検証が行われた。

具体的には、蛍光相関分光法を用いて、生きた細胞の核や分裂期染色体の中の環境を調べた。その結果、染色体はヌクレオソーム線維が高度に凝縮し、とても混み合っている環境であるにもかかわらず、染色体内においても、核内と同じようにタンパク質が比較的自由に動いていることが判明したという。

また、この細胞の核や染色体の中で何が起こっているのかについて検証するために、細胞の核や染色体の環境をモンテカルロ法で再現を試みたところ、染色体のようにヌクレオソームが高い濃度で存在する場合、ヌクレオソームが止まっていては、その中を大きなタンパク質が動けないことが判明したほか、ヌクレオソームに揺らぎを与える(小刻みに動かす)と、大きなタンパク質が自由に動けるようになることが確認された。

|

|

|

細胞内環境を再現するコンピュータシミュレーション。(A)は赤いボールはヌクレオソーム、緑のボールはその中を動き回ろうとするタンパク質。(B)は緑のボールの軌跡。Bの左では赤いボールが動かない状態では、緑のボールはほとんど動けないことを示す。一方の右は、赤いボールが揺らいでいる(小刻みに動いている)と、緑のボールは動けるようになることを示している |

このシミュレーション結果では、ヌクレオソーム(赤いボール)が10~20nm動くだけで、大きなタンパク質(緑のボール)が自由に動けるようになることが確認された。ヌクレオソームが揺らぐとタンパク質が動きやすいというのは、満員電車内でも1人ひとりが少しずつ動けば、奥の乗客が駅に降りられるのによく似ていると研究グループでは説明する。

一方でヌクレオソームの数を減らし、スカスカの状態にした実験も行ったところ、こうした状態においても、揺らいでいる方がタンパク質はより動きやすくなることが判明したという。

さらに研究グループでは、ヌクレオソームの揺らぎが生きた細胞の中で実際に起こっているのかどうかを確かめるために、ヌクレオソームに「蛍光を発するタンパク質(GFP)」を付け、それを動物細胞内で発現させる実験を実施し、特別な蛍光顕微鏡を用いた単分子イメージングにより、生きた細胞の中での、1個1個のヌクレオソームの揺らぎの観察に成功した。

|

|

|

生きた動物細胞での1個1個ヌクレオソームの観察。ヌクレオソームを構成しているヒストンH4をPA-GFPという蛍光タンパク質で蛍光標識し、動物細胞のなかで発現させたもの。その細胞を斜光照明(東京工業大学の徳永教授が開発)という特別な蛍光顕微鏡システムで毎秒30枚で撮影した。1個1個の白い輝点が1個1個のヌクレオソームを示している |

この1個1個のヌクレオソームの動きを解析したところ、、個々のヌクレオソームが30msで50~60nm動くことが確認され、ヌクレオソームが実際に揺らいでいることが判明した。また、その揺らぎは、細胞の核、染色体内においてもほとんど同じであったという。そのため研究グループでは、個々のヌクレオソームは、エネルギーを必要としないブラウン運動によって、確率論的に揺らいでいると考えられるとするほか、ヌクレオソームにクロスリンクという「足かせ」を付け、揺らぎの程度を小さくすると、タンパク質は動きにくくなることも見出したとしている。

なお、研究グループは、今回の成果により、必要な遺伝情報が細胞の中でどのように検索され、読み出されるのかについてメカニズムの一端が明らかになったことから、将来的には、まったく新しい概念によるメモリデバイスや情報検索システムの開発につながることが期待されるとコメントしている。