国立環境研究所(環境研)は10月23日、複数の研究機関と共同で2007年夏季に北関東で実施した大気の集中観測のデータと、微小粒子の成分データと放射性炭素(14C)同位体比の測定結果に基づく統計解析および3次元化学輸送モデルによるシミュレーションによって、東京近郊で発生した化石燃料起源のガス状・粒子状の物質が風で輸送されると共に光化学反応を受けた結果、北関東において都心部以上にしばしば微小粒子が高濃度になることが明らかになったと発表した。

成果は、環境研 地域環境研究センターの大原利眞センター長、同・森野悠研究員、同・小林伸治客員研究員、同・高見昭憲室長、同・環境計測研究センターの田邊潔上級主席研究員、内田昌男主任研究員、伏見暁洋研究員らの研究グループによるもの。詳細な内容は3報の論文として、「大気環境学会誌」などに掲載された。

大気中の微小粒子はヒトの健康に悪影響を及ぼすと考えられており、日本では2009年9月にPM2.5(粒径2.5μm以下の微粒子)に対する環境基準が定められている。ところが、PM2.5濃度は基準を超過しているところが多く、その実態把握が急がれているのが現状だ。

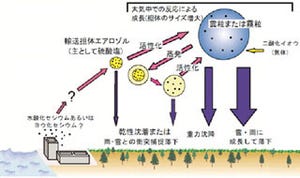

PM2.5はさまざまな起源を持つ複雑な混合物であり、燃焼で生成する一次粒子のほか、ガス状成分から大気中での反応で生成される二次生成粒子が大きな割合を占める。しかし二次生成粒子の起源や生成メカニズムは特に有機物に関して複雑で、未だに解明されていない。

そこで国立環境研究所は複数の研究機関と共同で、2007年夏季に北関東(画像1)において微小粒子の集中観測と起源解析、数値シミュレーションを実施した。観測では、粒子中の主要成分のほか、炭素成分の起源(化石燃料、生物)を把握するため、放射性炭素(質量14の炭素の放射性の同位体)が測定された。

自然界に存在する炭素は質量数12のもの(12C)がほとんどだが、14Cも大気中や生物中に微量ながら一定の比率で存在する。一方、放射性炭素は半減期5730年で減衰するため、化石燃料中の量はゼロとみなせる。そこで、加速器質量分析計で大気粒子中の12Cと14Cの比率を測定することで、化石燃料起源と生物起源の比率を推定することが可能になるというわけだ。

また炭素成分に注目し、大気粒子の化学組成と各種発生源の化学組成の類似度を比較することで、各種発生源の寄与率を推定する統計手法「ケミカルマスバランス(CMB)法」による起源解析も実施された。

観測が行われた中で、前橋におけるPM2.0(粒径2.0μm以下の微粒子)の観測期間の平均濃度は25μg/m3であり、PM2.5の環境基準値(年平均15μg/m3)より高濃度だった(画像2)。

そして組成分析の結果、PM2.0の粒子質量の4割程度を全炭素が占め、その内約7割が有機炭素(二酸化炭素などの簡単な化合物を除く炭素化合物の総称)であることが判明したのである。

有機炭素は、オゾン(O3)と同様、日中高く夜低い明確な日内変動を示したほか、化石燃料起源炭素の濃度は、大半の時間帯で生物起源炭素の濃度を上回り、日中に増える顕著な変動をしていることが確認された(画像3)。

画像2は、前橋での観測値の経時変化。(a)はPM2.0、元素状炭素、有機炭素、O3。(b)は化石燃料起源炭素、生物起源炭素。(日中)9:00~15:00、(夕方)15:00~21:00、(夜間)21:00~9:00。元素状炭素+有機炭素=全炭素。

CMBによる推定の結果では、PM2.5質量濃度に対する寄与率は、自動車(ディーゼル排気)が12%、次いで道路粉じんが4%と一次生成の寄与は小さく、二次生成の寄与(50%)が大きくなっている(画像3)。

また、大気中の「元素状炭素」(自動車などの燃焼発生源などから発生する黒い粒子で、炭素のみで構成されている)の大半はディーゼル自動車排出ガス由来(化石燃料起源)だが、有機炭素のほとんどは二次生成であること、二次有機炭素は日中には化石燃料起源と生物起源の比が約1:2となり、夜間には化石燃料起源の割合が低下してこの比が約1:10になることが明らかになった(画像4)。

|

|

|

|

画像3。PM2.5濃度に対する発生源別寄与率(CMBによる推定、前橋) (出典:高橋氏ら(2011)の図を改変) |

画像4。起源別炭素成分濃度の経時変化(CMBの結果に基づく推定、前橋) (出典:高橋氏ら(2011)の図を改変) |

なお、この化石燃料起源の二次有機炭素の日内変動は「3次元化学輸送モデル」(発生源データと気象データなどに基づき、水平方向と鉛直方向の化学物質の輸送や化学反応をシミュレーションする数値モデル)によるシミュレーションでも同様な結果となっている(画像5)。

画像5は、まず(a)が前橋における14C測定値とCMBから推定された化石燃料起源二次有機炭素(SOC)、および3次元化学輸送モデル(CMAQ)により推定された化石燃料起源二次有機エアロゾル(SOA)の濃度。

(b)が14C測定値とCMBから推定された生物起源二次有機炭素および3次元化学輸送モデルにより推定された生物起源二次有機エアロゾルの濃度だ。観測+CMBのプロットの上下に灰色に塗られた箇所は、各発生源の14C存在比(pMC)が±20または±50変化した時の推定値の範囲を示している。

これら結果から、北関東における夏季の微小粒子に対して二次生成が大きく寄与していることが確認された。北関東において粒子状物質が日中に高濃度になったのは、東京近郊で排出された粒子が輸送されてくることに加え、ガス状成分が輸送中に粒子化したためと考えられるという。そのため、大気中の微小粒子濃度を低減させるためには、個別の地域での取り組みだけではなく、周辺地域と連携して対策を講じていくことが重要になってくると、研究グループは述べている。