早稲田大学(早大)は10月15日、7000回以上の充放電が可能なリチウム蓄電池材料として、新しいシリコン負極材料を開発したと発表した。同成果は、同大 応用物理化学研究室 逢坂哲彌教授、門間聰之准教授らよるもの。

電気エネルギーを化学エネルギーとして蓄えることができる2次電池は、1859年に鉛蓄電池が開発されて以降、さまざまな仕組みが開発されてきた。その中で、主にニッケルカドミウム2次電池、ニッケル水素2次電池が実用化され、現在はリチウムイオン電池(LIB)がエネルギー密度が高いことから、携帯機器などの小型電子機器用電源、ハイブリッド自動車(HEV/PHEV)、電気自動車(EV)や、大災害に対応する電源として利用され、さらなる大容量化に向けて開発が進められる。

これまでのLIBでは負極に、層状のカーボンにリチウムイオンを挿入脱離する、理論容量370mAh/gの反応が利用されてきたが、現在は高性能な正極が開発されるようになり、その容量を活かすため、負極にも高性能化が求められるようになってきた。

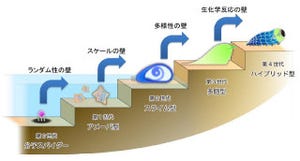

これに対応するため、リチウムイオンの挿入脱離に替わり大容量が期待できるシリコン負極材料によるリチウムの電気化学的な合金化、脱合金化反応が注目されてきた。リチウム電池負極にシリコンの反応を利用すると、1000mAh/g以上の容量が出ることはすでに報告されているが、充電放電の繰り返し回数は100回程度が限界であり、携帯電話では最低1000回、自動車や電力用途の蓄電池としては1000回以上が求められるわけで、実用化という点では大きな課題となっていた。

同材料の寿命が短い原因は、充電時にシリコンとリチウムが合金化すると元の体積の約4倍になり、放電すると再び負極の体積が小さくなることに起因している。この体積変化を毎回の充放電サイクルで繰り返すと、電極がぼろぼろになり負極材料が剥離してくるため、回数を上げることができなかった。

今回、研究グループでは、この問題を解決できる7000回以上の充放電サイクルが可能なシリコン材料を報告している。同材料は、単純な有機電解によってシリコン前駆体からシリコンに還元され、同時に進行する電解液の分解反応の生成物を含んだ堆積物が電極上に析出することで合成される。この中で、析出物がシリコンと酸素とカーボンを含んでいるアモルファス(無定型)状態(Si-O-C)であることを見出したという。この状態は、およそ3nmの単位で、Si、O、Cの元素が均一に分散していることが確認されている。

研究グループでは今回の成果について、次世代リチウム蓄電池負極材料として、ブレークスルーとなる開発であり、さらに大容量の正極材料が開発されることで、電池全体としてのエネルギー密度を上げることができることが期待できるとコメントしている。

なお、正極のサイクル特性にもよるが、LIBと同等のエネルギー密度を持ち、安定したサイクル特性を示す正極が用いられた場合、約1.4倍の容量を示し、7000サイクル後でも現行のLIBを上回る容量のリチウム2次電池が可能になるとのことで、今後は同材料の合成や作動条件を詰めながら、より利用しやすい形を目指した開発を進めていく方針としている。