東北大学(東北大)などの研究者で構成される研究グループは、強磁性材料や外部磁場をまったく用いずに、半導体中を流れる電子のスピンを一方向に揃える手法を確立したと発表した。今回の成果は、量子力学の基本原理であるシュテルン-ゲルラッハ効果をナノスケールの半導体中で実現したことに相当するものだという。

同成果は、「伝導測定・数値シミュレーション計算」の部分を東北大学大学院工学研究科の好田誠 准教授、峰野太喜 学部4年生、新田淳作 教授らのチームが、「電流雑音測定」の部分を京都大学化学研究所の中村秀司 博士課程後期学生(現 産業技術総合研究所)、西原禎孝 博士課程前期学生、小林研介 准教授(現 大阪大学 教授)、小野輝男 教授らのチームが、「理論シミュレーション計算」の部分を東邦大学理学部の大江純一郎講師らのチームが、「理論的サポート」の部分をNTT物性科学基礎研究所の都倉康弘 量子光物性研究部長(現 筑波大学 教授)らのチームがそれぞれ担当して行われたもので、詳細については、2012年9月25日(英国時間)に英国科学誌「Nature Communications」(オンライン誌)に掲載された。

電子は「電荷」と「スピン」の性質を持ち合わせており、次世代の高性能かつ低消費電力の半導体デバイスの実現に向け、電荷とスピンを同時に利用しようという研究が進められている。しかし、一般的に半導体中を流れる電子のスピンは、上向きスピンと下向きスピンが等しい割合(50%ずつ)で含まれているため、スピンの向きに偏りはなくスピン偏極率(スピンが揃っている割合)はゼロとなってしまう。そのため、電子スピンを半導体デバイスで利用するには、最初に電子スピンの向きが揃った電流を生み出すことが重要となるわけだが、これまでそれを実現してきた技術を既存の半導体プロセスや集積化技術と組み合わせることは困難であり、半導体のみを用いて高いスピン偏極率の電流を生み出すことが求められていた。

今回、研究グループがスピンの揃った電流を生み出す方法として着想を得た元は、90年前に独科学者オットー・シュテルンとヴァルター・ゲルラッハにより行われた、上向きスピンと下向きスピンの空間的な分離実験だという。

この実験は、炉内で溶かして蒸発してきた銀原子を、異なる形の磁石を向き合わせて作った、空間的に不均一な磁場中を通過させると、スクリーン上の離れた2カ所に銀原子が堆積する結果が得られるというもので、これは、不均一磁場中でスピンの向き(上向きもしくは下向き)に依存し、銀原子が逆方向に力を受け、上向きスピンと下向きスピンを持つ銀原子が空間的に分離したことを意味するものであった。この結果は、量子力学の黎明期だった1900年初期に「スピン」の存在を初めて実験的に示したものであったが、1m以上の大掛かりな装置を必要とする上、磁場(磁石)を用いなければならないという課題があった。

そこで今回の研究では、外部から磁場を印加しなくても、電子スピンに有効磁場を与えることのできるスピン軌道相互作用に着目。化合物半導体であるInGaAsは、大きなスピン軌道相互作用を示す材料であり、かつ広く一般に用いられており、こうしたすでに利用されている半導体材料を使って有効磁場の空間勾配を生み出し、強磁性体や外部磁場を全く用いることなく、2つのスピンを空間的に分離することを考案したという。

|

|

|

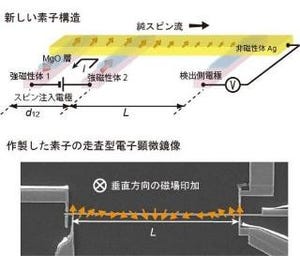

図2 (a)今回行った半導体中でのシュテルン-ゲルラッハ実験の模式図、(b)スピン流を生み出すために用いたナノメートルサイズのトランジスタ構造、(c)弱い有効磁場と強い有効磁場における伝導度のサイドゲート電圧依存性測定結果、(d)伝導度0.5(2e2/h)におけるスピン偏極率の測定結果 |

図2の(b)から(d)は実験の結果であり、これによりスピンの向きが揃った電流を生み出すことに成功したことが確認された。図2の(b)で示されているデバイス構造では、ナノメートルサイズのトランジスタ構造を作製し、両端の電極間に生じる伝導度のゲート電圧依存性からスピン状態の測定が行われた。

また図2の(c)は伝導度のサイドゲート電圧依存性を示したものだが、有効磁場の空間勾配が小さい状態では、通常のナノメートルサイズのトランジスタに見られる、量子化された階段状の伝導度が観測された。1.0×(2e2/h)を示す平坦な伝導度では、上向きスピンと下向きスピンの伝導チャネルが一本ずつ存在することを意味し、半導体を流れる電子のスピン偏極率はゼロとなる。しかし、トップゲート電圧を変えて有効磁場の空間勾配が大きい状態にすると、0.5×(2e2/h)に量子化された伝導度があらわれ、新しい伝導チャネルが形成されることが判明した。この伝導チャネルでは、下向きのスピンのみが生成され、スピンの向きが揃った電流が流れていることを意味しており、スピン偏極の生まれる原因が、シュテルン-ゲルラッハのスピン分離実験と同様に、有効磁場の空間勾配に基づくスピン依存力であることが明らかにされた。

これまで半導体中でシュテルン-ゲルラッハの実験を実現するために多くの実験が行われてきたが、外部から磁場を印加して行う場合、ローレンツ力により電子の軌道方向も曲げられてしまうため、スピンの向きに依存した空間分離と区別することが困難であったが、今回の研究では、スピン軌道相互作用による有効磁場を用いることで、この根本的な困難を回避し、スピン分離を生み出すことに成功。流れる電流のスピン偏極率は70%と大きな値を示すことが判明したという。この値は、CoやFeといった強磁性体のスピン偏極率が40~60%であることを考えると、今回の結果は、半導体のみを用いて高効率にスピン偏極電流を生み出す方法を確立できたと言えるという。

今回の研究成果は、強磁性体や外部磁場をまったく用いないため、既存の半導体プロセスや集積化技術と組み合わせることが容易となり、次世代省電力・高速半導体デバイスへと発展させることが可能になる。また、すでに確立されている電気的なスピン制御と融合させることで、電気的スピン生成・制御・検出を半導体のみで実現できる可能があり、スピントランジスタなどへの応用が期待できると研究グループでは説明している。