山口大学は、「細胞内タンパク質ホメオスタシス」を調節する仕組みを分子レベルで解明し、それが腫瘍の形成・増殖に必要であることをマウスを用いて示したことを発表した。

成果は、山口大大学院 医学系研究科 医化学分野の中井彰教授、藤本充章講、産業技術総合研究所の夏目徹主任研究員らの研究グループによるもの。研究は、山口大学研究推進体「ストレス応答と関連した難治性疾患の克服のための戦略」の一環として進められ、研究の詳細な内容は8月30日付けで米国科学雑誌「Molecular Cell」オンライン版に掲載された。

我々の体を構成する細胞の成分の内で最も多いものはタンパク質で、全体の約70%を占めている。タンパク質の情報は、ゲノムDNA上に遺伝子としてコード(暗号)化されており、1つの細胞ではおよそ10%の遺伝情報が読み取られ(転写)、最終的にそれぞれ固有の機能を持つタンパク質が合成される。

細胞は、これらのさまざまな機能を持つタンパク質群によって営まれる組織化された1つの社会ととらえることができる。したがって、タンパク質を正しい状態に保つことが、細胞の営み、さらには我々の健康を維持するためにとても重要だ。

タンパク質は、アミノ酸が一列に並んだひも状のもので、それが正しく折り畳まれる=「フォールディング」されることではじめて働くことができる。また、タンパク質が不可逆的にミスフォールディングされたは場合は、分解によって処理される仕組みだ。

タンパク質ホメオスタシスは、細胞内タンパク質の量と質を一定に保つことであり、タンパク質の合成と共に、フォールディング、分解のバランスによって保たれている。タンパク質ホメオスタシスが損なわれると、老化が促進され、アルツハイマー病、パーキンソン病、糖尿病などの老化と関連する疾患群を発症してしまうというわけだ。

細胞には、外界からのストレスや遺伝的要因などによるタンパク質のミスフォールディングが生じてもホメオスタシスを保つための仕組みが備わっている。その中でも重要なのが、「熱ショック応答」と呼ばれる転写調節を介する適応機構だ。

これは、フォールディングと分解を助けるいわゆる「ストレスタンパク質」の転写を誘導することで、増加した異常タンパク質を再フォールディングか分解により適切に処理してタンパク質ホメオスタシスを保つ仕組みだ。

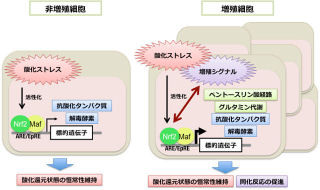

つまり、異常なタンパク質の負荷に対して、タンパク質ホメオスタシスを一定に保つことができる容量(タンパク質ホメオスタシス容量)は、熱ショック応答により調節されているのである。ちなみにがん細胞はこの適応機構を強く発揮させて、それを利用することで、ストレス条件下でも増殖できる仕組みを持つ。

この熱ショック応答を調節するのが熱ショック因子「HSF1(Heat Shock Factor1)」と呼ばれる転写調節因子だ。HSF1は、ストレスタンパク質をコードする遺伝子に結合することでその転写量を亢進する。

しかし、一般に遺伝子を含むDNAは「ヒストンタンパク質」と複合体を形成して「ヌクレオソーム」と呼ばれる構造を形成しているため、通常は転写調節因子がDNAに結合できない(画像1)。

したがって、転写調節因子HSF1がヌクレオソーム構造を採るDNAに最初に結合する仕組みの解明は、タンパク質ホメオスタシス容量を調節する基本的な過程であるにもかかわらず、長い間、未解明のままだったのである。

画像1は、HSF1が単独ではヌクレオソームを形成するDNAに結合できないことを表した模式図。遺伝子の上流のプロモータにHSF1の結合配列(HSE)が存在しても、HSF1単独で安定に結合することができない。

ショウジョウバエの研究では、「GAF」と呼ばれる因子があらかじめプロモータに結合してヌクレオソーム構造を分解するので、HSF1は活性化することで速やかに結合できる。しかし動物細胞にはGAFがないので、HSF1がどのような仕組みで細胞内のDNAに結合するか不明であった。

研究グループは、「ヒトHEK293細胞」に「Flag標識」を付けたヒトHSF1を発現させ、抗Flag抗体を用いて共沈降するタンパク質群を「質量分析法」によって網羅的に同定した。その中で、DNAの複製、修復、組み換えなどのDNA代謝を担うことが知られている「RPA1」を同定したのである。

HSF1は、「winged helix-turn-helix型」のDNA結合ドメインを持つ転写調節因子だ。RPA1は、このドメイン内の「wing motif」に結合することがわかった(画像2・3)。

特に、ヒトHSF1の87番目の「グリシン」は相互作用に必要で、それを「アラニン」に変えた変異体「HSF1G87A」はRPA1と結合できないことが確認されたのである。HSF1は酵母からヒトまで進化の過程でよく保存された因子だが、驚くべきことに、wing motifの13アミノ酸の中でこのグリシンだけがすべての種のHSF1で保存されている。

HSF1は通常、ストレス遺伝子の上流で、転写量の調節に働くプロモータへ結合する。研究グループは、細胞内で、HSF1が結合しているストレス遺伝子の1つである「HSP70」のプロモータには、同時にRPA1も存在することを「クロマチン免疫沈降法(ChIP法)」で示した。そして、RPA1をノックダウン法により減少させると、HSF1がHSP70のプロモータに結合できなくなることが発見されたのである(画像4・5)。

RPA1と結合できない変異体HSF1G87Aに置換すると、HSF1G87AもRPA1もプロモータ上に存在できない。つまり、HSF1はRPA1と複合体を形成することでプロモータに結合できることが明らかとなった。さらに、この複合体によって、DNAとヒストンタンパク質からなるヌクレオソーム構造からヒストンタンパク質が除かれることがわかった。

RPA1は1本鎖DNAに結合する性質を持つが、その性質によってヒストンタンパク質を直接除くことはできない。酵母では、RPA1がヒストンタンパク質を除く性質を持つ「ヒストンシャペロン複合体(FACT、facilitates chromatintranscription)」と結合することが知られていた。そこで研究グループは、HSF1-RPA1複合体がFACTを引き寄せることでHSP70のプロモータのヒストンタンパク質が除かれることを明らかにしたのである(画像4)。

HSF1-RPA1-FACTによるヒストンタンパク質の除去とその結合が、一般的な仕組みかどうかを明らかにするために、「DNAマイクロアレイ解析」により遺伝子発現がHSF1あるいはRPA1に依存する遺伝子群を同定したところ、HSF1に依存する遺伝子群の内70%のものがRPA1にも依存していることが判明。また、一部の遺伝子のプロモータを解析したところ、すべてHSF1-RPA1-FACT複合体が存在していた。

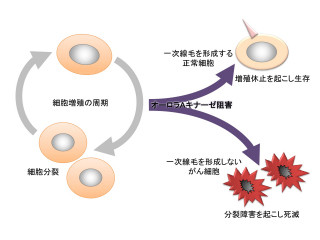

以上の結果は、HSF1の機能にRPA1は必須であることを示唆している。HSF1は、がん細胞の増殖に必要であることが知られているが、研究グループが「ヒト悪性黒色腫」の細胞株のHSF1をHSF1G87Aへ置換したところ、細胞の増殖が遅くなることが確かめられた。さらに、マウス体内で腫瘍を形成しないことも明らかにしている(画像8・9)。

HSF1による熱ショック応答の研究の歴史は古く、特にショウジョウバエをモデルとした研究が精力的に進められてきている。それによると、GAF因子があらかじめHSP70プロモータのヒストンタンパク質を除いておき、HSF1はストレス条件下でのみDNAへ結合して転写調節を行うとされていた。しかし、今回の研究をはじめとして、外的ストレスのない条件下の培養細胞やマウス個体でもHSF1が常にDNAに結合することで、タンパク質ホメオスタシス容量を保ち、老化や老化と関連する疾患群の進行を抑制することが示唆されてきた形だ。

よって、今回の研究により、HSF1が非ストレス条件下でDNAへ結合する仕組みを明らかにすることで、一連の議論に決着がついたといえる(画像10)。HSF1は生理的な条件下で、絶えずタンパク質ホメオスタシス容量を調節しているというわけだ。

画像10は、RPA1はFACTを引き寄せることでHSF1のDNAの結合を助けるという働きを表した模式図。ストレスのない生理的条件下で、DNA非結合型の単量体HSF1とDNA結合型の三量体HSF1の平衡状態が単量体側に片寄っている。わずかに存在する三量体HSF1は、RPAと結合することでFACTを引き寄せ、さらにクロマチンリモデリング因子である「SWI/SNF複合体(Brg1複合体)」と協力してヒストンタンパク質を除く。

その結果、HSF1は安定にプロモータへ結合し、「RNAポリメラーゼII(PolII)」を含む転写開始前複合体を引き寄せることで転写を進める。この構成的な転写調節は、タンパク質ホメオスタシスに必要だ。また、この調節がないとがん細胞の増殖が顕著に抑制される。

一般に、転写調節因子がヌクレオソーム構造を採る遺伝子に安定に結合する仕組みについて、これまではよくわかっていなかった。DNAはヒストンタンパク質におよそ2回巻き付いてヌクレオソーム構造を形成しているが、この構造は流動的で、DNAが巻き付いては離れることを繰り返している。

転写調節因子が、ヒストンタンパク質から離れたDNAに結合したとしても、すぐにヒストンタンパク質と競合して除かれてしまう。今回の研究により、転写調節因子HSF1がヒストンタンパク質を除くFACTを引き寄せることで、安定にDNAに結合することを明らかにした形だ(画像6)。

ヒトのさまざまながん組織において、ストレスタンパク質の発現が上昇していることが知られている。最近、その転写調節を担うHSF1の発現も前立腺がん、肝細胞、乳がんなどで上昇していることが明らかになってきた。

さらに、さまざまな組織由来のがん細胞の増殖がHSF1に依存することが示され、HSF1ががん治療のターゲットとして注目を集めるようになってきている。HSF1は、正常な細胞の増殖には必要ないが、がん細胞の増殖に特異的に作用するのが特徴だ。

今回の研究により、HSF1-RPA1の相互作用が、がんの治療ターゲットとして有望であることが示されたという。この相互作用を断ち切る化合物を見いだすことで、がん細胞の増殖を特異的に阻害できる可能性があると、研究グループは語っている。