北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)は5月31日、「シリセン」をSiウェハ上に作製し、その構造と電子状態との関係を解明することに成功したと発表した。

成果は、JAISTマテリアルサイエンス研究科のアントワーヌ・フロランス助教、ライナー・フリードライン准教授、尾崎泰助准教授、高村由起子准教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米物理学会の学術誌「Physical Review Letters」に近日中に掲載の予定だ。

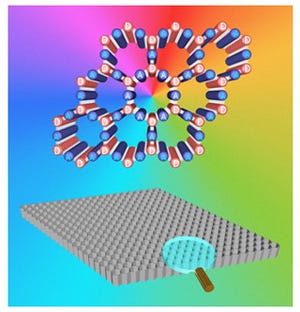

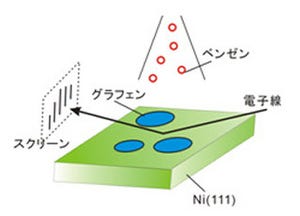

シリセンとグラフェンは、それぞれシリコン(Si:ケイ素)と炭素(C)からなる原子1層分の厚みしかない蜂の巣構造のシートだ(画像1・2)。2010年にノーベル物理学賞を受賞した研究に代表される、グラファイト(黒鉛)からのグラフェンの単離と、その物性に関する研究は、現在も物性物理やナノテクノロジー分野で注目を集めている。

|

|

|

|

画像1。シリセンはSiで構成された原子1層分の厚みしかないシート。ケイ素版グラフェンという趣だが、sp3結合を好むため、座屈している(やや3次元的になっている)ことが特徴 |

画像2。炭素原子1層分の厚みで構成されるグラフェン。sp2結合を好むため、完全な2次元平面である点が特徴 |

Siは元素周期表においてCのすぐ下に位置するが、同様な物質をSiで作ることは近年まで不可能だと思われていた。理由は、SiはCと異なり「sp2結合(黒鉛構造)」よりも「sp3結合(ダイヤモンド構造)」を好むためだ。

しかし、1994年に日本人研究者によってシリセンの構造に関する理論的な研究成果が発表された後、前述したグラフェンのノーベル物理学賞の受賞の影響もあり、シリセンの研究が世界的に行われるようになった。ただし、sp2結合のSiは理論的に不安定で、その性質や存在が実験的に確かめられたことはこれまでなかったというのが実情である。

研究グループは今回、走査型トンネル顕微鏡観察と高エネルギー加速器研究機構の所有する放射光科学研究施設「フォトン・ファクトリー」における「光電子分光測定」などによる実験結果と、「第一原理計算」による結果から、Siウェハ上の「エピタキシャル・二ホウ化ジルコニウム(ZrB2)」薄膜上にシリセンを自発的に形成させることに成功したほか、フランスの研究チームによる銀の単結晶上でのシリセン形成も報告した。

なお走査型トンネル顕微鏡は、金属探針を試料表面に1nm程度まで接近させた状態で探針と試料の間に電圧をかけると両者間に流れる、量子力学的なトンネル効果による電流を利用することで、試料表面の形状を解像する顕微鏡のこと。原子1つ分の解像度がある。

また、光電子分光測定とは、対象物に一定のエネルギーの電磁波を照射し、光電効果によって外に飛び出してきた光電子のエネルギーを測定する手法のことで、対象物の電子状態を調べることが可能だ。

さらに第一原理計算とは、経験的パラメータや実験データを利用せずに行う理論計算であり、原子核と電子それぞれの間で働く相互作用から、量子力学に基づいて物質の性質(結晶構造や電子状態など)を計算する際に用いられる。

そして、単結晶薄膜形成手法であるエピタキシャル成長は、CVD(Chemical Vapor Deposition:化学気相成長)法などを用いて基板上に不純物などを含まない結晶層を成長させる技術だ。

シリセンに話を戻すと、理論的な研究によれば、シリセンはグラフェンと同様の特異な電子状態を有し、軽く動きやすいキャリアを持つと予想されている。その一方で、シリセンはまったくグラフェンと同じというわけではなく、大きく異なる特徴も持つ。

グラフェンはsp2結合に由来して平坦だが、シリセンは完全なsp2結合が不安定であるため、隣り合う原子同士がシートに垂直な方向に遠ざかろうとし、「座屈(buckle)した構造」となる。

そのため、シリセンは格子定数もさまざまなものを形成できる可能性があり、その自由な結晶構造に由来して、今まで予想もされなかった物性の発現が期待されているところだ。

研究グループは、Si(111)ウェハ上に導電性セラミックスであるZrB2の薄膜を成長させた時と、その薄膜の表面酸化膜を超高真空下で除去した時に、ZrB2(0001)上に自発的にシリセンが形成されることを発見した。

ZrB2薄膜は、超高真空チャンバ中で約950℃に加熱したSi(111)ウェハ上に原料の「Zr(BH4)4ガス」を供給することで得られる。薄膜成長が高温で行われることから、基板から薄膜表面へとSiが拡散。その後、室温まで冷却することで、ZrB2(0001)に配向した薄膜の表面にエピタキシャルにシリセンが形成されるというわけだ。

この薄膜を大気中に取り出すとその表面は酸化されるが、超高真空下で約800℃に加熱するとこの自然酸化膜を取り除くことができ、再び表面にシリセンが形成される。

このように非常に再現性よくシリセンを形成することができたため、研究グループはその構造と電子状態を詳細に調べることに成功したというわけだ。

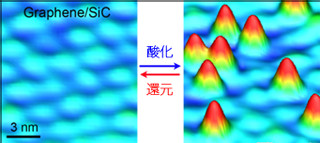

超高真空走査型トンネル顕微鏡(STM)によるZrB2薄膜上のシリセンの微細構造(画像3)と、フォトン・ファクトリーにおける「表面敏感内殻光電子分光」によるSiの結合状態の分析および電子の運動量を測定できる「角度分解紫外光電子分光」による「バンド構造」(固体中を動き回っている電子の取ることができるエネルギーと運動量の関係を示した曲線)の測定を実施。また、これらの実験結果をより深く理解するため、第一原理計算による構造と電子状態の解析も行われた形だ。

ZrB2薄膜を介してSiウェハ上に大面積にシリセンを形成できることが実証された。この方法は、加熱するだけで基板を原料として自発的にシリセンが形成されるため、基板の上にSiを蒸着させる方法と比較すると非常に再現性がよいのが特徴である。

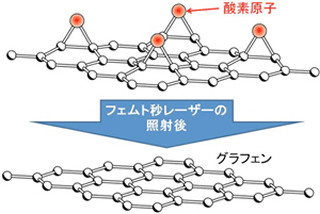

今回得られたシリセンは、下地であるZrB2とのエピタキシャル関係から、今まで予想されたことのなかった独特の構造をとっている(画像4)。この構造に起因する「バンドギャップ」(電子が存在できないエネルギー帯)の導入が、実験と計算から明らかになった。

グラフェンはその強い結合から構造を変えることは難しく、バンドギャップをどうやって導入するかが課題となっている。シリセンは容易に座屈するためにその構造を変化させることができ、バンドギャップを導入できることが実証された。この特質をうまく利用すれば、下地をうまく選ぶことで半導体から半金属までシリセンの性質を変え得る可能性があるというわけだ。

さらに、このバンドギャップが「直接遷移型」(自由電子・正孔対が直接再結合可能)であることも判明。エレクトロニクス分野で多用されるダイヤモンド構造のSiは間接遷移型の半導体なので、発光素子には使用されない。今回得られたシリセンはケイ素の同素体としては珍しい、発光素子としても有用な性質を持っている。

シリセンは、微細化が進むSiエレクトロニクスにおける究極のSi薄膜材料であり、その2次元的な性質から物性物理学的にも大きな注目を集めている状況だ。しかし、課題はたくさんある。シリセンは現在、金属的な下地の上でしかその形成が確認されていない点もその1つだ。絶縁体上に形成することができればキャリアの輸送特性などを評価することができ、応用研究へと一歩近づくことがきる。

また、シリセンは大気中で容易に酸化されてしまうのも改良すべき点だ。これを防ぐためにどう保護したらよいか、という点も応用に向けた大きな問題である。

しかしながら、これらは、空想の産物でしかなかったシリセンの形成が実験的に確認され、再現性のよい作製方法が見つかった今、初めて取り組むことのできる挑戦しがいのある課題であると研究グループでは説明しており、将来的にはシリセンを利用した高速デバイス、光デバイスなどの応用研究へ発展してゆくことが期待されると述べている。