理化学研究所(理研)と科学技術振興機構(JST)は4月20日、「出芽酵母」を用いた実験により、「プリオン」タンパク質が凝集し、その凝集体が細胞間や個体間を伝わることが、酵母の抗真菌剤に対する抵抗性獲得に重要であることを発見したと発表した。

成果は、理研脳科学総合研究センター タンパク質構造疾患研究チームの鈴木元治郎研究員、嶋津直之テクニカルスタッフ(当時)、田中元雅チームリーダーらの研究グループによるもの。また、最先端・次世代研究開発支援プログラム、JSTさきがけ研究(「代謝と機能制御」領域)の支援を受けて行われた。研究の詳細な内容は、米科学雑誌「Science」4月20日号に掲載。

神経変性疾患の1つであるクロイツフェルト・ヤコブ病(CJD)や、2000年代初頭にBSE問題として大きな社会問題となった脳がスポンジ状になる狂牛病は、脳内でプリオンタンパク質が凝集して発症するプリオン病の1種だ。

プリオン病とは、認知力低下を伴う神経変性疾患の1つで、原因はプリオンタンパク質が脳内で凝集するためと考えられている。発症率は100万人に1人程度だが、前述したように狂牛病が種の壁を越えてウシからヒトへ感染し発症する新型CJDが人類に脅威を与えているのはご存じの通りだ。

また、プリオンとはタンパク質からなる遺伝因子のことであり、プリオンを構成するタンパク質のことをプリオンタンパク質と呼ぶ。哺乳動物では、狂牛病などの原因となる哺乳動物プリオンタンパク質(PrP)が、出芽酵母では「Sup35」や「Ure2」といったタンパク質がプリオンタンパク質として知られている。

プリオン病が感染する時は、細胞内で凝集し不溶性になったプリオンタンパク質が鋳型となって、正常な可溶性のタンパク質を自らと同じ凝集体に変換し、その凝集体が細胞間及び個体間を伝わっていくと考えられている。

また出芽酵母では、哺乳動物のプリオンタンパク質と同様に凝集する「酵母プリオン」が7個知られていることから、プリオン病研究のモデルとしてプリオンタンパク質の凝集や伝播メカニズムの解明に多大な貢献をしてきた。

なお出芽酵母は出芽により増殖する酵母の総称であるが、今回の研究では出芽酵母の一種「Saccharomyces cerevisiae」を利用している。出芽酵母は酒類やパンの製造などに工業的に利用されていることは知られた通りだが、真核生物のモデル生物として、細胞レベルの事象の研究にも広く利用されている生物だ。

そして酵母プリオンとは、哺乳動物のプリオンタンパク質と相同性はないものの、酵母の中にもプリオンのような振る舞いを示すタンパク質のことで、2011年時点で7個が知られている。それらのタンパク質を酵母プリオンと総称し、プリオンの概念が哺乳動物以外のタンパク質にも拡張されている。

なお、研究チームは2010年に、酵母プリオンの1つであるSup35を用いて、プリオンタンパク質の凝集メカニズムを解明している(プレスリリースはこちら)。

2008年、酵母プリオンの研究から、プリオンタンパク質の凝集が遺伝子発現を制御していることが報告された。つまり、プリオンタンパク質は病原因子となって細胞や個体に不利に働くだけでなく、生物の生存や進化に有利に働いている可能性が示唆されたのである。しかし、具体的な例はほとんど報告されておらず、プリオンタンパク質凝集体の積極的な機能については、謎のままだった。

そこで研究チームは、新たな酵母プリオンを同定し、凝集したプリオンタンパク質が担う新たな機能の解明に挑んだのである。

まず、新たな酵母プリオンを同定するために、タンパク質の「共凝集」現象を利用した方法で、出芽酵母の約6000の遺伝子を探索した。共凝集とは、あるタンパク質の凝集体が鋳型となって、別のタンパク質の凝集が促進され、凝集体を形成することをいう。酵母プリオンの多くは、その凝集体が、別の酵母プリオンの凝集を促進することが知られている。

その結果、プリオンタンパク質の候補を65個同定した。なお既知の7個の酵母プリオンは、線維状凝集体「アミロイド」を形成しやすい「グルタミン」や「アスパラギン」に富むアミノ酸配列を持っていることが判明している。

また、アミロイドとは、βシート構造に富んだタンパク質凝集体で、電子顕微鏡などによる観察では直径4~10nmからなる繊維状の構造体を示す。一般に、βシート構造による強固な規則正しい構造を採っているため、その規則的な構造がタンパク質の構造変化の鋳型となっている。βシート構造が集合すると、アルツハイマー病などの神経変性疾患が発症するという。

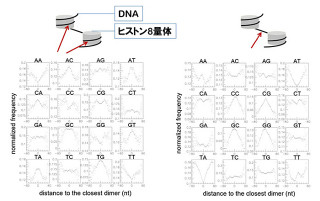

65個の候補の中にあったタンパク質の1つである「Mod5」は、そのような配列を持たないにもかかわらず、Mod5の溶液をゆっくりとかき混ぜると、線維状凝集体へ構造が変化することが発見された(画像1・2)。

Mod5は、転移RNAのアンチコドン37位にあるアデノシンをイソペンテニル化修飾する酵素である。種を超えて広く保存されているタンパク質であり、哺乳動物には、酵母のMod5にアミノ酸配列が類似した、「TRIT1」というタンパク質がある。

画像について補足すると、まず画像1はMod5凝集体の電子顕微鏡画像だ。線維状の凝集体(矢印)が確認できる。スケールバーは100nm。

そして画像2は、遠紫外円偏光二色性スペクトルをまとめたグラフだ。黒はMod5の凝集前で、グレーは凝集後。タンパク質の構造変化がスペクトルの変化として示されたものだ。

凝集前はα-へリックスを示す208nmと222nm付近に負のピーク(矢印)が存在するが、凝集後はアミロイドに特徴的なβ‐シートを示す227nm付近に負のピーク(矢印)が存在する。

この線維状凝集体を野生型の出芽酵母に導入したところ、導入前は細胞質全体に広がっていたMod5が、導入後は凝集体を形成し、細胞分裂後も安定的に伝播することがわかった。

既知の7個の酵母プリオンは、「分子シャペロン」の1つで、細胞内のタンパク質凝集体を分解するタンパク質である「Hsp104」を機能阻害すると、凝集体の伝播能力を喪失することが知られている。

Hsp104は、プリオンタンパク質が凝集した酵母内で、Hsp104タンパク質の機能を薬剤や遺伝学的操作で阻害すると、凝集体が細胞分裂の際に伝播するのに必要な小さいサイズまで断片化されなくなり、凝集体を持った酵母は凝集体を持たない酵母へ転換すると考えられている。

また、分子シャペロンとは、タンパク質は正常に働くためには正しく折り畳まれるフォールディングが必要であり、それを助ける一群のタンパク質のことを指し、熱ショックなどで誘導されるのが特徴だ。タンパク質の凝集・分解を防ぎ、活性制御にも関与する。

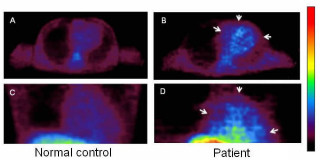

Mod5の凝集体を形成している酵母のHSP104遺伝子を破壊したところ、凝集体は元のように細胞質全体に広がり、伝播能力が喪失したことを確認した。これらのことから、Mod5は新たな酵母プリオンであることが判明し、Mod5が凝集している酵母を[MOD+]酵母と名付けられたのである(画像2)。

画像3は、野生型、[MOD+]、[MOD+]hsp104遺伝子破壊酵母それぞれにおいて、Mod5を蛍光タンパク質で標識し、細胞内局在の様子を観察した、[MOD+]酵母内のMod5タンパク質の局在を示すものだ。野生型では細胞内全体と核(白矢頭)に存在するが、[MOD+]酵母では細胞質に凝集体を形成していることがわかる(白矢印)。しかし、Hsp104遺伝子を破壊すると、野生型と同様の局在に戻る。スケールバーは5μm。

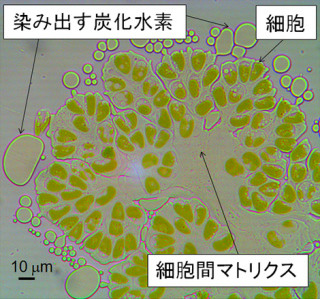

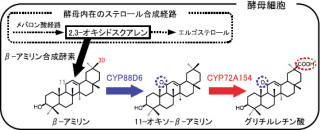

[MOD+]酵母を詳しく調べると、凝集したMod5は、タンパク質の合成に関与する転移RNAの修飾といった本来の機能が低下していることが判明。また[MOD+]酵母は、野生型酵母に比べて多くの「エルゴステロール」を含有していることも見出された。

エルゴステロールは、酵母などの真菌類の細胞膜を構成する物質だ。動物の細胞におけるコレステロールと同様な働きをし、動物には存在しないため、抗真菌剤の標的として知られている。

そこで、抗真菌剤存在下で野生型と[MOD+]酵母を培養したところ、野生型は増殖できないが、[MOD+]酵母は増殖できることがわかった(画像4)。また、[MOD+]酵母の出現頻度は抗真菌剤存在下で上昇し、非存在下では出現しないこと(画像5)、抗真菌剤存在下では[MOD+]酵母の割合が増加するが、非存在下では野生型酵母の割合が増加することも発見した(画像6)。

画像4~6は、[MOD+]酵母の抗真菌剤に対する応答に関する写真とグラフだ。各画像を補足すると、まず画像4は野生型と[MOD+]酵母の抗真菌剤耐性に関する写真だ。抗真菌剤の1種であるフルコナゾールを染み込ませた丸い濾(ろ)紙を酵母細胞上に置き、抗真菌剤への耐性を調べたものである。野生型では濾紙の周りに酵母が増殖できない領域がドーナツ状にできたが、[MOD+]酵母は濾紙の周りでも増殖できたのがわかる。

続いて画像5は、抗真菌剤存在下における[MOD+]酵母の出現頻度のグラフ。抗真菌剤であるフルコナゾール、ケトコナゾールを含む培地で培養すると、[MOD+]酵母の出現頻度が上昇するが、抗真菌剤の非存在下や、非特異的なストレス誘導剤である高濃度の塩化ナトリウムを含む培地では上昇しない。

画像6は、抗真菌剤存在下における[MOD+]酵母の増殖優位性のグラフ。野生型酵母と[MOD+]酵母を等量に混ぜて、フルコナゾール存在下(グレー)と非存在下(黒)で[MOD+]酵母の割合がどのように変化するかを調べたものだ。

フルコナゾール存在下では、[MOD+]酵母の割合が上昇し、36時間後にはほぼ[MOD+]酵母になる。一方、フルコナゾール非存在下では[MOD+]酵母の割合が徐々に減少し、60時間後にはほぼ野生型酵母になることが確認された。非存在下での[MOD+]酵母の減少は、[MOD+]酵母と野生型酵母の細胞分裂の速度の違いから計算される理論値とほぼ一致する(点線)。

|

|

|

|

画像4。野生型と[MOD+]酵母の抗真菌剤耐性 |

画像5。抗真菌剤存在下における[MOD+]酵母の出現頻度 |

哺乳動物のプリオンタンパク質は、グルタミンやアスパラギンに富むアミノ酸配列を持っていない。今回の研究では、哺乳動物と同様に、そうした配列を持たない初めての酵母プリオンMod5を同定することに成功した形だ。

またMod5が凝集すると、細胞内のエルゴステロール量が増加し、抗真菌剤耐性を獲得するという、細胞の新たな薬剤耐性獲得メカニズムも発見された。さらに、生物は自らの生存維持を図るため、プリオンタンパク質の凝集と非凝集状態を種々の環境変化に応じて素早く使い分ける、という新たな生存戦略も明らかとされたのである(画像7・8)。

画像7と8は、プリオンタンパク質の凝集による環境変化への迅速な応答についての模式図だ。こうして、ゲノム変異を伴わないプリオンタンパク質の構造変換によって、刻々と変化する周辺の環境に迅速に適応できると考えられる。

|

|

|

|

画像7。野生型酵母から[MOD+]酵母への変換は非常に低い割合で起きると考えられる |

画像8。抗真菌剤非存在下では野生型酵母が増殖の優位性を持っているので、ほぼすべてが野生型酵母となる。抗真菌剤存在下では、プリオン化した酵母が増殖の優位性を持つが、ストレスから解放されると、野生型酵母が優位性を持つようになる |

酵母プリオンMod5の発見は、酵母プリオンと哺乳動物のプリオンタンパク質との類似性を高める結果となり、プリオン病の感染・発症メカニズムの解明とその治療法の開発に大きく貢献することが期待されるという。

また、医療・農業の分野で薬剤耐性菌の出現は大きな問題となっているが、薬剤耐性にプリオンタンパク質の凝集が関与するという知見は、感染症に対する新たな治療・対処戦略の開発にも道を開く形だ。

さらに、環境ストレスに応じて凝集を制御するという事実は、プリオンタンパク質が、細胞の機能や生物の進化に関わっていることを示す。プリオンタンパク質の理解は、生命科学のさまざまな分野の発展に幅広く貢献すると期待できるとも、研究グループはコメントしている。