大阪大学(阪大)と東京大学(東大)は、量子情報通信において不可欠な光の波長変換方式として最後の課題として残っていた「可視光(短波長)から赤外光(長波長)への広帯域波長変換」に成功し、実際に量子情報を壊さずに波長変換されていることを実験的に実証したことを発表した。これにより必要な方式が出そろい、光と量子メモリ間の量子情報やりとりに道が開けたこととなる。同成果は、阪大大学院基礎工学研究科の井元信之教授および東大大学院工学系研究科の小芦雅斗教授らのグループによるもので、Nature Publishing Groupが発行している学術誌「Nature Communications」に掲載された。

インターネットなどを利用した現在の情報処理ネットワークの多くでは、HDDやメモリを使って0か1かのビット情報を保持し、読み書きした情報をリンクするために光通信を利用している。同様に、量子コンピュータ/量子通信/量子暗号などいわゆる量子情報処理においても、量子ビットを保存できる量子メモリ間を光でリンクして量子情報をやりとりすることが重要となるが、量子メモリにアクセスして情報を読み書きできる光は可視域付近(波長にしておよそ400~900nm)であるのに対し、光ファイバ通信においては1.3μm近辺か1.5μm近辺(通信波長)しか通常使われず、他の波長では効率が低下してしまっている。この波長の不一致を整合させるために、量子情報を保持したまま光の波長変換を行なう研究が世界的に進められてきた。

こうした光波長変換器には、波長変換前後で量子情報を壊さないこと、様々な種類の量子メモリに対応できるために広い波長領域で動作すること、の2点が重要となっており、これまでの研究において、通信波長から可視域への量子的広帯域波長変換、可視域から通信波長への量子的狭帯域波長変換、可視域から通信波長への非量子広帯域波長変換が実現されてきたが、「可視域から通信波長への量子的広帯域波長変換」が最後の難関として立ちはだかっていた。

今回の研究では、周期分極反転ニオブ酸リチウム(PPLN)という特殊な人工結晶を用いて、光の差周波発生という現象を利用し、「可視域から通信波長への量子的広帯域波長変換」を実験的に実証した。

|

|

|

今回の研究の波長変換模式図。量子情報を持つ可視域の光子と強いレーザー光を人工結晶であるPPLNに入射すると、差周波発生によって、もとの光子が持っていた量子情報を受け継いだ通信波長域の光子が発生する。その後、レーザー光を適切に除去することで変換光のみが得られる |

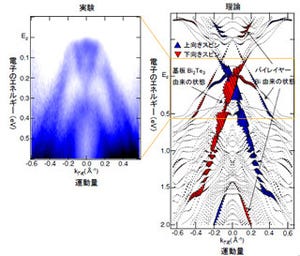

実験では、95%という高い忠実度を持つ可視域量子もつれ光子対を準備し、その一方の光子の波長を通信波長に変換した。こうして得られた変換光子ともう一方の光子について忠実度を評価したところ75%の値が得られ、波長変換後も依然として高い量子もつれ状態を保持していることが判明した。

|

|

|

実験で得られた、波長変換前後において光子が持つ量子情報を可視化した図。左が変換前(可視光)の量子情報で、右が変換後(通信波長)の量子情報を表す。四隅の成分がいずれも高いとその状態が量子もつれ状態であることが示唆される。光子の波長を変換した後も、高い量子もつれ状態を維持していることが確認された |

この結果は、今回の研究で作った波長変換器が、光子の持つ量子情報を壊さずに波長変換できることを意味しているという。

光を用いた多くの量子情報処理系では、非常に弱い光である光子1つひとつが量子情報を持っている。一方、波長変換のために強いレーザー光を結晶に入射すると、可視域から通信波長域への波長変換とは別に、様々な波長変換が同時に起きてしまい、光子の量子状態を乱す雑音となる。このような雑音をできるだけ抑制し、光子信号対雑音比をいかに大きくできるかが鍵となるが、今回は波長変換素子として高結合効率かつ高効率変換が可能なPPLN結晶を用い、低雑音化のために注意深くレーザー光の波長選択や光学系の設計を行うことが成果に結びついたとするほか、これまで10年余り蓄積してきた量子もつれ光子対発生技術と光量子情報処理の実験技術および理論の成熟も今回の成果を達成するために必須であったという。

なお、今回の成果により、量子情報を読み書きするための波長変換ラインナップが完成したといえることから、これにより遠くから運ばれてきた光子の持つ量子情報を量子メモリに書き込むことに加え、量子メモリから読み出した量子情報を遠方まで運ぶことが可能になるなど、量子メモリと光通信技術のフレキシブルな双方向接続が可能になったといえる。今後、研究グループでは、量子メモリと量子通信技術を組み合わせた様々な量子情報プロトコル(量子中継など)の実証実験が活発になることが期待されることから、今回の技術が量子情報処理ネットワーク実現に向けた要素技術の1つになるものと指摘している。