国立天文台、宇宙航空研究開発機構(JAXA)、韓国ソウル大学、神戸大学などの研究者からなる国際研究チームは10月19日、すばる望遠鏡と石垣島天文台の「むりかぶし望遠鏡」を用いた観測から、地球から約4億km離れた小惑星「シーラ」(Scheila、日本ではシャイラと書かれることも)に現れた奇妙な「3つの尾」(チリ雲)の成因を詳細に解明することに成功したと発表した。今回の研究の観測成果は、10月10日発行の「Astrophysical Journal Letters」に掲載され、実験と理論モデルによる成果は、11月1日発行の同誌に掲載される予定。

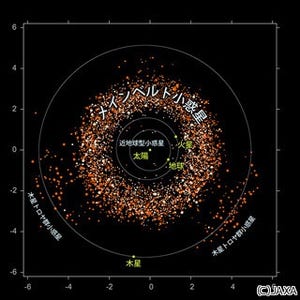

シーラは直径約120kmで、火星と木星の間にあるメインベルトと呼ばれる小惑星帯を周期約5年で公転する天体だ。直径は日本の赤外線天文衛星「あかり」の測定に基づいたもので、現在までに約50万個見つかっている小惑星(2011年10月4日現在)のうち約150番目の大きさで、比較的大きい部類に入る。

シーラは2010年12月頃、小惑星には通常ないはずのまるで彗星のような尾が観測され、しかもそれが3つも同時に確認されるという、類を見ない観測がなされた。研究チームはこの謎の現象を解明すべく中~大口径の望遠鏡を駆使して3カ月にわたって観測。

そしてダスト粒子の放出過程の理論モデルに基づく数値計算と観測データとの比較を行った結果、この3つの尾は日本時間2010年12月2日21時から3日19時の間に起きた別の小惑星との衝突によって発生したものであることが明らかとなった。

また直径数10mの小惑星が、シーラに後ろから追突したといった衝突現場での詳しい状況も判明。小惑星同士の衝突現場が観測されること自体が大変珍しいが、さらに衝突日や衝突方向までもが明らかになったのは、天体観測史上初めてのことである。

小惑星は太陽系形成後、絶えず衝突を繰り返してきており、例えば探査機「はやぶさ」が探査したイトカワは、過去の衝突でいったん壊れて破片同士が再集積した「ラブルパイル(破砕集積体)天体」であると見られている。衝突によるダスト粒子はやがて太陽光の圧力を受けて軌道が変化し、その一部は地球軌道にも移動。地球上には、毎日およそ20~200トンのダスト粒子が降り注いでいるが、その一部はこうして小惑星からやってくると考えられている。

このような衝突現象は現在も起きていると考えられるが、衝突頻度が低いことから望遠鏡を使って直接観測することは困難であった。しかし、2010年、衝突直後と考えられる天体が、相次いで2天体報告され、その1つがシーラだったのである。シーラは12月11日に突然増光し、世界中の望遠鏡によって観測されることに。そして、小惑星のすぐ近くに奇妙な3つの尾が検出されたという次第である。しかし、増光当初から、小惑星同士の衝突が推測されていたが、決定的な証拠が見つかっておらず、3つの尾の成因を説明することも容易ではない状況だった。

研究チームは、増光直後からすばる望遠鏡と口径105cm光学赤外線反射式望遠鏡のむりかぶし望遠鏡を駆使してシーラを観測。画像1の上段は、むりかぶし望遠鏡によって撮影されたシーラだ。

小惑星は通常は1点にしか見えないが、シーラはこの時あたかも彗星のような振る舞いを見せており、奇妙な形をした3つの尾が時間と共に拡がっている様子が見て取れる。

この構造は徐々に淡くなり、2011年2月以降はほとんど見えなくなったが、研究チームは観測を継続する中で、ある時小惑星から直線状の構造が伸びていることを発見。この構造は暗くかすかなまものであったことから、むりかぶし望遠鏡では一晩の観測で気づくのがやっとであった。後にすばる望遠鏡を用いて撮影したのが、画像1の下段となる。この直線上構造の存在を検出したのは、世界中でも今回の研究チームのみである。

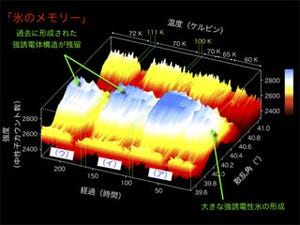

ある瞬間に一度に放出されたダスト粒子の集団は、そのサイズ分布の違いによって、「シンクロン」と呼ばれる細長く伸びた構造になることが知られている。研究チームは、まずこの直線上構造に着目し、伸びている方向(位置角)から衝突日を特定することに成功した。

また、観測データの解析から衝突天体の直径が20~50mであり、衝突によってシーラの表面には直径500~800mのクレーターが形成されたこと、0.1~100μmサイズの数10万トンものダスト粒子が惑星感空間に放出されたことを明らかにした。

研究チームはこれらの情報を手がかりとして、ダスト粒子の放出に関する理論的なモデル計算を実施。小天体がシーラの表面に対して斜めから衝突したとする「斜め衝突モデル」が今回の3つの尾の構造を説明しうるという結論に達した。

天体表面に別の小天体が衝突すると、「衝突方向への高速放出流」と「円錐状に出る放出物カーテン」の2つの構造が現れることが、室内衝突実験から確認されている(画像2)。

研究チームは、JAXAスペースプラズマ共同利用超高速衝突実験施設での室内衝突実験で得られた知見を基にダスト粒子の放出機構をモデル化し、重力と太陽光による圧力を考慮した理論も出る計算を実施。結果、小天体がシーラの進行方向に対して後方から追突した時にのみ、観測画像をうまく再現することができたという次第だ(画像3・4)。また、通常の彗星活動の牽引となる氷の昇華(気化)では、シーラに見られた3つの尾の成因を説明できないことも判明している。

研究チームは、今後も太陽系ないで起こる突発現象を観測すると共に、小惑星感の衝突やそれによって発生したダスト粒子の軌道進化を解析し、ダイナミックに進化する太陽系の姿を研究していくとしている。