東京大学 大学院理学系研究科の福村知昭准教授らの研究グループは、光触媒材料で酸化物半導体である透明な酸化チタン(TiO2)を用いて室温において電圧で磁気を制御することに成功したことを明らかにした。

同研究は東京大学 大学院工学系研究科付属 量子相エレクトロニクス研究センターの川崎雅司教授(兼 東北大学原子分子材料科学高等研究機構 連携教授)、東北大学 原子分子材料科学高等研究機構、同大学金属材料研究所、東京大学 大学院工学系研究科、ファインセラミックスセンターと共同で行われたもので、これにより今後、窓ガラスなどにも搭載可能な室温で動作する透明な磁気メモリデバイスなどへの応用が期待されるようになる。同成果は、2011年5月27日(米国時間)発行の米国科学雑誌「Science」に掲載される。

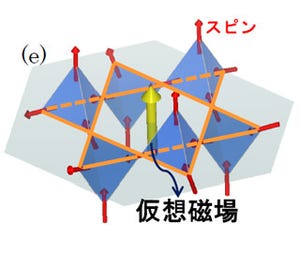

一般的に半導体は、電子の流れにより情報伝達が行われる。外から電界をかけると電子の数が増減し、電流の流れやすさも変化するといった現象は、電子がマイナスの電荷を持つという性質に起因することによるもの。一方で、電子は電荷以外にスピンと呼ばれる微量の(量子力学的な)磁気モーメントも持つ。

これまでは、エレクトロニクスや磁気工学で電荷とスピンを使い分けてきたが、1つの電子に電荷もスピンもあるため、工夫次第で両方を一緒に活用することもでき、例えば、磁場をかけてスピンの向きを揃えると電気抵抗が小さくなるという巨大磁気抵抗効果現象は、現在ではHDDの磁気ビットを読み取る磁気センサに利用されている。

また、2007年には磁気抵抗効果を発見したフランスとドイツの研究者にノーベル物理学賞が授与されているが、こうした磁気抵抗効果現象は主に金属の強磁性体で見いだされている。金属の場合、材料の中のスピンや電子の数は一定で、スピンの向きが状況に応じて変わることになるため、どのような条件でも強磁性を保つことができる。一方、半導体エレクトロニクス材料と同じ性質を持つもので半導体に微量の磁性元素を添加することで、強磁性を示す材料として強磁性半導体がある。

しかし、半導体はスピンの数が金属と比べて少なく、スピンとスピンが空間的に離れていて相互作用しないため、そのままでは強磁性が生じない。そこで、電流に寄与する電子の量を増やすことで、その電子が局在スピンの間の相互作用を取り持つこととなり、強磁性が生じるようになる。半導体にそのような電子を増やす方法はいろいろあり、例えば、電界効果型トランジスタ構造を利用すると、電子を容易に増やすことができ、その結果、電圧を加えて電子を増やすと強磁性が生じ、電圧を切ると電子が減って強磁性が消えるという、金属の強磁性にはできない現象を引き起こすことができるようになると考えられている。これはコイルに電流を流す電磁石とは異なる原理で、電磁石の場合は導線に電流を流すことで磁場が発生するが、常にジュール熱(=エネルギー)を消費する。一方、電界で強磁性を引き起こす場合は、電界を加えても電流は流れないため、基本的にジュール熱を消費しないという特長がある。

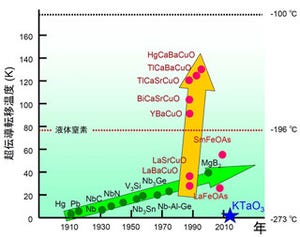

強磁性半導体は、電圧を加えると強磁性のオン・オフを行うことができるが、鉄などの強磁性金属やフェライトなどの磁性材料に比べて歴史が浅く、種類も限られており、ほとんどの強磁性半導体では、強磁性になるのは-100℃以下の温度で、室温以上になる材料はごくまれということが、応用への可能性を阻む要因となっていた。

今回、研究グループでは、光触媒や透明導電体として知られる酸化チタンに少量のコバルト(Co)を添加した薄膜(コバルト添加酸化チタン)を用いて実験を行った。同材料は、2001年に同研究チームがコンビナトリア法を用いて発見したもので、見た目はほぼ透明で、室温よりはるかに高い温度まで強磁性を示すことが分かっていたものの、電界効果で強磁性を制御できるかどうかが不明であった。もし、室温で強磁性を制御できることが示されれば、強磁性半導体を室温で活用できることとなり、応用への可能性が出てくる。

|

|

|

図2 さまざまな強磁性半導体の強磁性転移温度(キュリー温度)の推移。ほとんどの強磁性半導体はキュリー温度が室温に達しないため、室温で強磁性を示すことはできないが、コバルト添加酸化チタン(TiCoO2)は最高で300℃以上のキュリー温度を示す |

電界効果型トランジスタ構造で電圧を加えるのが通常の手法だが、今回はイオン液体という電解質を用いた電気二重層トランジスタ構造を採用した。パターン加工した薄膜試料に液体を垂らすだけというシンプルな構造ながら、50×106V.cmの電圧を容易に加えることができる特長がある。

電気的に強磁性の磁化の強さを測定することができるホール効果を測定手法として用いて、試料に電圧を加えた効果を調べた。その結果、ゲート電圧がゼロの時は磁気ヒステリシスはほとんどなく強磁性になっていない状態だが、ゲート電圧を増やしていくと、電圧が大きくなって電子濃度が増え、強磁性が引き起こされることが確認された。これは、電圧を加えることで、室温で強磁性を生じさせることに成功したことを意味する。

この結果は、非磁性の物質を電気的に強磁性の物質に変化させることが可能という成果であり、強磁性体が用いられる磁気メモリに記録された情報に対して、電気的にオン・オフスイッチングなどの操作が可能だ。

酸化チタンは、透明で電気を流すことからディスプレイ技術として注目されている透明エレクトロニクスに有望な材料の1つで、今回の技術を活用していくことで今後、窓ガラスなどにも搭載可能な透明な磁気メモリデバイスの実現が期待できるようになると研究グループでは説明している。