北海道大学(北大)は、日立製作所と共同で、電子顕微鏡を用いて単層カーボンナノチューブ(SWCNT)の1つ1つの炭素原子を画像として捉えることに成功したことを発表した。同成果は、米国物理学協会の発行する応用物理学の専門速報誌「Applied Physics Letters」(オンライン版)に掲載された。

カーボンナノチューブ(CNT)は炭素原子からなる円筒状の物質で、高い強度を持つことや構造によって半導体や導体に性質が変わるなど、その特性を利用した様々な応用が期待されている物質だが、SWCNTを電子顕微鏡で観察しようとしても、個々の炭素原子を識別できるほどの高倍率で観察しようとした場合、CNTに強力な電子線を照射する必要があり、結果としてCNTが壊れてしまうことから観察が難しかった。また、チューブ状の複雑な構造体であることも観察を難しくしている要因となっていた。

こうした課題に対し、同大大学院工学研究院 応用物理学部門 郷原一寿教授の研究グループは日立と共同で、従来の電子顕微鏡のように電子レンズを使って結像させるのではなく、試料によって散乱された電子を回折パターンとして捉えてコンピュータで計算処理する技術により画像化することで、弱い電子線でも高倍率での観察が可能な回折イメージング法の開発に取り組んできており、これまで、多層CNT(MWCNT)を用いた検証では、30keV の電子ビームを用いて、分解能0.34nmが得られることを確認していたものの、1つ1つの原子を画像として捉えるまでには至っていなかった。

今回、これまで困難であったCNTのような複雑で軽い原子から構成される物質を、原子レベルの高倍率で観察するための技術を新たに開発し、走査電子顕微鏡(Scanning Electron Microscope:SEM)をベースに試作した電子回折顕微鏡を、0.1nmより小さい構造の情報まで得られるような回折パターンの広視野化を図った。

また計算機処理においては、回折パターンに含まれていたノイズを低減し、CNT以外からの情報を極力排除する手法を採用した。

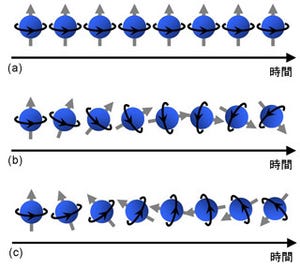

観察に用いた電子顕微鏡は、試料に照射された電子の散乱状態からコンピュータで原子像を再生する"回折イメージング法"を採用している。同手法は、従来の原子像の観察に用いられている透過型電子顕微鏡(Transmission Electron Microscope:TEM)と比べて低いエネルギーで長時間の観察ができるため、試料への損傷が少なく、炭素原子のような軽元素を観察できる特長がある。

今回、研究グループでは分解能を向上する技術を開発することで、低エネルギー型のTEMと比べて半分のエネルギーとなる30keVの電子ビームを用いて、立体的なSWCNTの原子配列を観察することに成功したという。

実際に開発した回折イメージング法を用いて30keVの電子ビームで軽元素で構成された三次元構造体であるSWCNTの観察を実施し、シミュレーションとの比較による検証を行ったことで、構成する1つ1つの炭素原子を画像として捉えることを実証した。これは分解能0.12nmに相当するという。

なお、今回開発した低エネルギーの電子ビームによる高分解能観察技術は、新有機材料の開発において重要となる、三次元的構造体の原子レベルでの設計において有用な評価ツールになることが期待される研究グループでは説明しており、今後、CNTやグラフェンなどの観察手法の確立とともに、バイオ、環境、エネルギー、エレクトロニクスなどのライフイノベーション、グリーンイノベーションに関連する広範囲な分野において、これまでナノスケールの構造解析が難しかった軽元素から構成される多くの素材を、原子スケールの高分解能で直接観察する新たな方法として研究開発を進める計画としている。