産業技術総合研究所(産総研)は、電子顕微鏡を用いてグラフェンの炭素原子1つひとつを観察しながらその電子状態を調べる手法を開発し、同じ炭素原子でも存在する場所によって性質が異なることを実験的に明らかにした。

従来の分析手法では、個々の原子の元素を識別することは可能だったが、同じ元素の原子ごとの電子状態や性質の違いまで詳細に調べることは分解能および感度の問題でできなかった。

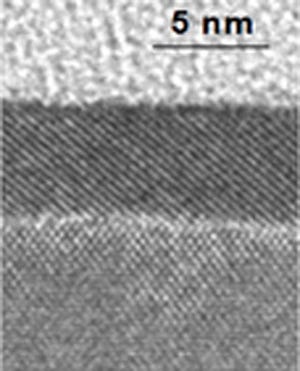

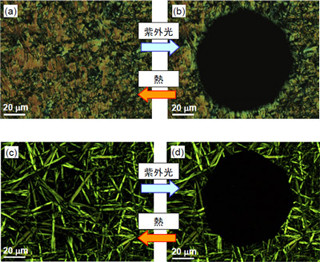

研究グループでは、新たに世界最高感度を有する電子顕微鏡を開発、それを用いてグラフェンの構造を調査した。すると、グラフェンの端に存在する原子は、通常の炭素原子と異なりまったく違う性質を持つことが、電子線エネルギー損失分光の結果から明らかになった。

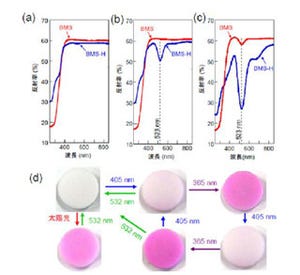

グラフェンの炭素原子は、六角形網目構造をしているため、通常は隣り合う3つの炭素原子と結合している。しかし、同じ炭素原子でもグラフェンの端に存在する炭素原子は、隣り合う炭素原子の数が2つであったり、時には1つであったりする。そのため、このような炭素原子は通常とは異なる性質(電子状態)を持っている。電子線エネルギー損失分光を用いてスペクトルの微細構造を観測すると、同じ元素であっても、その性質の違いを詳細に調べることができる。ただし、これまでこの手法はバルク(たくさんの炭素原子)を対象に用いられており、たった1つの炭素原子からの微細構造は測定できていなかった。

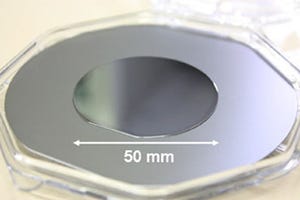

研究グループでは、科学技術振興機構(JST)の戦略的創造研究推進事業(Core Research for Evolutional Science and Technology:CREST)プロジェクトで開発した球面収差と5次の幾何収差を同時に補正するデルタ型収差補正装置を組み込んだ電子顕微鏡を用いて、電子線エネルギー損失分光の感度を従来のほぼ10倍に向上させル事に成功。また、用いる電子線の加速電圧を低く保つ(今回は60kV)ことで、分析中に原子がなくなってしまう(試料ダメージ)現象を抑えることに成功した。

そしてグラフェンの端の炭素原子1つひとつから電子線エネルギー損失分光を行うことに成功し、端の炭素原子は通常の炭素原子と異なる電子状態を持つこと、端の炭素原子には性質の異なる2種類が存在すること、そして端の炭素原子の状態は7~8個離れた炭素原子にまで影響していること、などを明らかにした。

この結果は、グラフェンを電子デバイスとして応用する際に端の炭素原子が大きく影響することを示唆するものだが、逆に端の炭素原子の特異な性質を利用して、新しい機能を持つグラフェンデバイスを考案することも可能となると研究チームでは説明している。

また、同手法は幅広く応用が可能であり、対象になる元素も炭素原子に限らないという。例えば、さまざまな性質を持つシリコン原子が混在するドープ型シリコンやアモルファスシリコンは太陽光発電に欠かせない材料だが、原子レベルでどのような性質を持つシリコン原子が光-電気変換に寄与しているか調べることができていない。とくに光-電気変換に大きく寄与するシリコンの電子状態を解明できれば、より高効率なデバイス開発に指針を与えることができるようになる。

さらに、遷移金属などを用いた触媒反応などにおける反応活性な原子とそうでない原子を特定することで、反応のメカニズムを詳細に理解し、より効率の高い反応を設計することができるようにもなるという。

加えて、環境負荷の高い有害金属元素も原子から解析できる。例えば環境汚染物質である六価クロムや七価マンガンといった有害金属は、酸化数を変えてより無害な低酸化数の金属へと変化するが、同手法を用いれば個々の原子からその有害性をモニタし、生物や人体に与える化学反応性などを詳細に調べることに役立つと考えられるという。

なお、一般に、有機合成は炭素の反応性を利用して、まったく新たな性質を持つ有益な化合物を作製する。福井 謙一博士とロアルド・ホフマン博士がノーベル化学賞を受賞したフロンティア分子軌道理論では、有機分子の中でどの原子部分がもっとも反応しやすいかを理論的に予測できることを示しており、ここで、今回示したような原子ごとの素性が分かる分析技術を利用することで、理論的な計算を用いずに直接原子の反応位置を測定することもできるようになる可能性が出てきた。これにより、例えば、理論計算が苦手とする巨大分子系での反応を直接観察することができるようになると、巨大なたんぱく質の合成や、新規の薬物設計などに利用される可能性も出てくると研究チームでは説明している。